내 밥상 위 바다

미식가라면 홍어애탕은 기본!

쿰쿰한 향과 맛에 세상이 있다

가짜 아니고 ‘진짜’ 미식가를 알아보는 기준은 뭘까? 음식 얘기를 ‘피라미드 외계인 관련설’처럼 침소봉대해서 말하는 이가 있다. 많이 아는 양 헤세 부리는 이다. 가짜다. 진짜는 ‘바스쿠 다가마’(15~16세기 포르투갈 탐험가) 같아야 한다. 바스쿠 다가마는 샘솟는 모험심으로 인도 항로를 개척한 이다. 호기심과 모험심은 미식가가 갖춰야 할 가장 중요한 덕목이다. 그래야 미식의 지평이 넓어진다. 자, 당신 앞에 홍어가 있다. 젓가락을 들이댈 것인가? 말 것인가? 홍어만큼 탐험가 정신이 필요한 음식도 없다.

Editor 박미향 한겨레신문 ESC팀장 겸 음식문화 기자

sting ray

이 지구 상에 홍어의 경쟁상대론 페루의 기니피그 정도가 아닐까. 가난한 남미 원주민이 식용으로 키운 설치류 동물이다. 쥐와 닮았다. 굽고 쪄서 만드는 기니피그 스테이크는 특유의 쿰쿰한 냄새 때문에 웬만한 식도락가도 고개를 절레절레 흔든다. 하지만 몇 년 전 맛본 적이 있는 나의 결론은 긍정적이다. 기대 이상의 독특한 식감과 그윽한 풍미에 반했었다. (그렇다고 최고의 미식가가 나란 소리는 절대 아니다.) 하지만 일행들 사이에선 논쟁이 붙었었다. 어찌 됐든 홍어도 기니피그와 같은 처지다. 한국을 찾는 외국인 여행객의 ‘충격적인 도전 한국 음식’ 목록에 빠지지 않는다.

홍어 맛의 최고봉은 역시 삭힌 것이다. 코를 완전히 점령한다. 처칠의 영국 군대 기세보다 집요하고 강하다. 몸의 모든 세포에 깃발을 꽂고 펄럭거릴 때까지 요상한 바람을 일으키는 맛이다. 신세계다. 하지만 삭혀야만 제맛이라고 단정 지을 수 있을까? 2월22일 서울 익선동에 있는 ‘르 블란서’에서 별난 팝업 레스토랑이 열렸다. ‘투(TWO) 박’ 요리사가 떴다. 이탈리아 요리 전문이자 ‘글 쓰는 요리사’로 유명한 박찬일과 벨기에, 프랑스 등에서 실력을 연마한 박준우가 뭉친 것이다. 서양식 전문 셰프들이 선택한 식재료는 홍어. 뜻밖이다. 남극 펭귄이 겨울잠을 자고, 북극곰이 눈밭에서 썰매를 타는 꼴이랄까.

박찬일과 박준우는 아이슬란드 등 다른 나라 바닷길 여행을 갔다가 홍어를 발견했다고 한다. 홍어는 우리만 먹는 특이한 생선이라고 생각했는데, 아니었던 것이다.다른 나라에서 다른 방식으로 조리되는 홍어 음식을 맛보고 놀랐다고 한다. 두 남자의 호기심과 모험심이 고주파수로 치솟았다. 이들은 그날 두 가지 요리를 만들었다. 홍어는 다른 식의 변주가 가능한 악기 같은 생선이었다.

박준우는 프렌치 스타일을 가미한 홍어 샐러드를 만들었다. 잘 으깬 감자를 갖은양념으로 버무려 접시에 깔고 삭히지 않은 홍어를 먹기 좋게 잘라 올렸다. 그 위에 펜넬(회향), 오이 등을 마저 올렸다. 화룡점정은 삭힌 홍어와 다를 바 없는 색의 달콤한 소스를 얹은 것. 박준우에 뒤질세라 선배급인 박찬일은 홍어 스테이크를 내놨다. 푹 삭힌 홍어에 시큼한 소스를 폭포수처럼 뿌린 홍어 스테이크는 우리식 향이 서양의 갑옷을 뚫고 나와 어우러지는 맛이었다. 초대 손님들은 “푹 들어오는 향과 맛이 새롭다”라고 평했다.

목포에 가면 매일 새벽 4시

활어 위판장에서 열리는

흑산도 홍어 경매장면을 볼 수 있다.

그곳에서 산 홍어를

바로 회로 뜨면

홍어회를 맛볼 수 있다.

하지만 이날 이들이 낸 두 가지 음식 말고 삭히지 않은 홍어회와 삭힌 홍어, 신선한홍어 간도 나왔는데, 거기에 또 다른 홍어의 미덕이 있었다. 홍어회는 호기심을 부른다. 실제 먹은 이들이 적다. 홍어회는 누가 자주 먹을까? 뜻밖에 홍어의 고향인 흑산도 사람들이다. 여행 간 이들의 증언에 따르면 삭힌 것보다 신선한 홍어회가 진짜 맛이라고 추천하는 섬사람들이 많다고 한다. 목포 사람들도 비슷한 얘기를 한다.

목포에 가면 매일 새벽 4시 활어 위판장에서 열리는 흑산도 홍어 경매 장면을 볼수 있다. 경매사, 중매인, 상인 등 수백 명이 모여 서로 견제하면서 홍어를 팔고 산다. 그곳에서 산 홍어를 바로 회로 뜨면 홍어회를 맛볼 수 있다. 흑산도 홍어는 귀하다. 다 이유가 있다. 신안군청에서 허락한 흑산도 홍어잡이 배는 5척 정도다. 개체수를 유지하려고 고안한 방책이다. 연평도, 대청도 등지에서도 홍어는 잡히지만, 역시 흑산도 홍어가 최고다.

삭힌 홍어의 유래는 나주와 관련 있다. 지금도 나주엔 과거 영산포구였던 자리에 홍어 거리가 조성돼 있다. 고려시대 공도정책 때문에 흑산도 사람들은 나주로 이사를 했는데, 그때 그들은 배에 여러 가지 생선을 담아 갔다고 한다. 육지에 도착해 보니 생선들이 다 삭았는데, 유독 홍어만은 먹고도 탈이 안 났다. 그 이후로 삭힌 홍어는 건강식이자 별미로 자리 잡았다는 얘기가 정설처럼 돌고 있다.

목표를 여행하다 보면 재래시장에서 홍어 판매전문점을 발견하게 되는데, 주인에게 홍어에 대해 궁금한 점을 물어보면 상세하게 알려준다. 지난해 만난 ‘목포홍어닷컴 금성수산’ 채승용 대표가 들려준 홍어 얘기는 맛깔스러웠다. 홍어는 암컷이 맛있어서 수컷은 취급을 안 한다는 얘기가 있다. 그래서 한때 상인들은 수컷의 생식기를 자르고 암컷이라고 속여 팔았다. ‘만만한 게 홍어 거시기’란말이 여기서 나왔다.

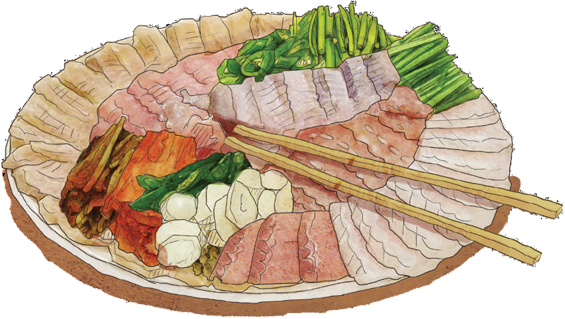

하지만 채 대표는 수컷은 여름에 먹으면 맛있다고 주장했다. 금어기가 지난 암컷은 산란을 마쳐서 맛이 없다는 것이다. 홍어의 산란기는 겨울이다. 겨울에 잡은 암컷은 탱탱하면서도 졸깃한 게 감칠맛이 으뜸이다. 홍어는 암컷과 수컷의 금슬이 좋은 물고기로도 알려져 있다. 어부가 잡았을 때 교미를 하는 채로 두 마리가 올라오는 경우가 있어서 생긴 얘기라고 한다.하지만 모든 식재료가 그렇듯 홍어도 여러 가지 요리로 변신이 가능하다. 대표적인 음식이 홍어삼합이다. 별난 요리에 푹 빠진 ‘괴식 마니아’가 아니더라도 즐겁게 먹을 만한 음식이다. 삭힌 홍어, 기름진 돼지고기, 시큼한 김치의 조합은 영화 <기생충> 주인공 기택 가족의 짝짜꿍만큼 맛의 손발이 잘 맞는다. 본래 최고의 맛은 조합에서 나온다.

최근엔 홍어애탕을 다시 살피는 미식가도 많아졌다. 홍어애탕은 홍어 내장 등을 갖은 채소와 푹 끓인 음식인데, 특유의 고약한(?) 냄새가 최고봉이라서 미식가도 마다한 음식이다. 하지만 도전과 응전은 역사에만 있는 게 아니다. 미식의 지평이 넓어지면서 홍어애탕이 재조명받고 있다.

목포, 여수, 나주 등 홍어의 고장에 가면 서울에서 맛보기 어려운 홍어애탕을 파는데가 많다. 서울에서 파는 홍어애탕에 견줘 큰 차이는 소스에 있다. 빨간 양념에 범벅된 홍어애탕이 아니다. 구수한 된장을 풀어 맑다. 목포의 대표 홍어 전문점 ‘덕인집’에서 파는 홍어애탕은 한 숟가락 뜨는 순간 입술을 태워버리지만, 맑은 국물이 선물하는 감칠맛에 곧 중독되고 만다. 여기에 보리 새싹 등을 넣어 마저 끓이면 세상 최고 미식이 완성된다.

몇 년 전 유명한 영국인 유튜버가 서울에서 홍어를 맛본 영상을 세상에 내놓았다. 클릭 수는 순식간에 올라갔고, 홍어는 전 세계적으로 유명한 음식이 됐다. 홍어를 맛보는 경험에 나서는 이들이 많다는 건 기쁜 일이다. 탐험가 정신으로 무장한 미식가가 멸종위기의 식재료들을 살리고 우리 식탁을 바꾼다.

![[내 밥상 위 바다] 미식가라면 홍어애탕은 기본!<BR />쿰쿰한 향과 맛에 세상이 있다](http://sbook.allabout.co.kr/magazine/sm-content/upload/weplanner/magazine/5/191/undefined-edg1w95v83.png)