한국인의 터전: 미주 편

대한인국민회 한인 대표의

파리행 추진과 위임통치 청원

글 홍선표 나라역사연구소 소장

대한인국민회 한인 대표의

파리행 추진과 위임통치 청원

1910년대 재미 한인의 군사·외교운동6

제1차 세계대전 종결 직후 대한인국민회는 중앙총회를 중심으로 외교활동에 나섰다. 뉴욕 소약국민동맹회의에 참가한 이후 당면 과제는 파리에서 열리는 강화회의에 참석하는 일이었다. 그러나 한인 대표를 파리로 보내는 일은 쉽지 않았다. 대한인국민회는 임시국민대회를 개최해 내부 문제들을 정비하고 파리행을 재추진하였다.

임시국민대회의 개최와 파리행 재추진

대한인국민회 중앙총회는 파리행 문제 등 중차대한 시국 문제를 논의하기 위해 임시국민대회를 열었다. 1919년 1월 4일부터 6일까지 3일간 샌프란시스코 북미지방총회관에서 개최한 국민대회는 북미 각 지방 대표들이 참가한 큰 대회로 대회 결과 중앙총회의 대외 위상을 급격히 제고시켰다.

하와이에 있던 이승만은 소약국민동맹회의 대표이자 파리행 대표로 선정되었으나 미국 본토행 수속이 늦어져 1919년 1월 15일에야 샌프란시스코에 도착했다. 도착 당일 중앙총회 부회장 백일규의 주관으로 이승만 환영회를 성대하게 베풀었는데 이때 이승만은 제1차 뉴욕 소약국민동맹회의 때 박용만을 대표로 보내고 남은 의연금 1,119달러 50센트를 백일규에게 건네주었다. 중앙총회의 권위를 인정하겠다는 하와이지방총회의 뜻이 담겨 있었다.

중앙총회는 뉴욕 소약국민동맹회의와 파리강화회의에 대표자 파견을 추진하면서 특별의연금 모금운동을 추진해 많은 성과를 거두었다. 그러나 파리로 건너가는 일은 조금도 진척되지 않았다. 한인 대표의 파리행 여권 발급을 미국과 영국이 처음부터 철저히 막고 있었고, 여기에 일본 정부의 공작까지 더해 진척되지 않았다. 미국 정부는 일본의 내정 문제에 간섭한다는 인상을 주지 않으려고 한국의 독립 문제에 대해 철저히 외면했다. 때문에 파리강화회의 때 윌슨이 주창한 민족자결주의는 패전국의 약소민족 중 일부에만 적용되었다. 국제정세는 변하고 있었으나 냉엄한 제국주의적 현실은 그대로였다.

정한경은 1919년 2월 5일 중앙총회장 안창호에게 보낸 서신에서 파리로 가는 것이 비관적이라고 보고했다. 해결 방안으로 2월 중순 미국에 오는 윌슨 대통령에게 한국 사정을 호소하는데 전력을 다하기로 했다. 중앙총회는 모처럼 일어난 독립운동의 뜨거운 열기가 파리행의 중단으로 냉각되는 것을 바라지 않았다. 어떻게든 대표자 파견활동을 계속 추진해 소기의 성과를 거두고 싶었다.

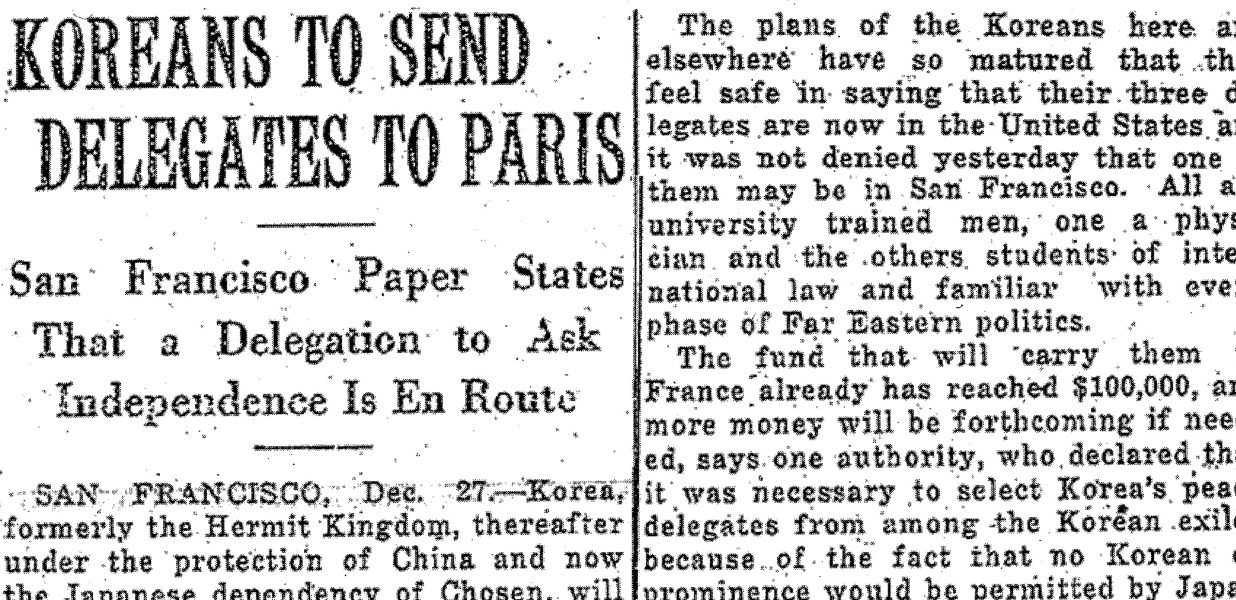

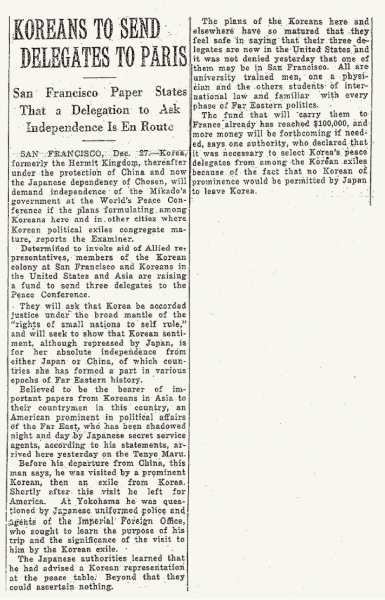

파리로 가는 일은 진척되지 않았으나 한인 대표의 파견 추진활동은 미국 언론에 보도되었다. 1918년 11월 27일 자 『San Francisco Examiner』와 12월 25일 자 『New York Herald』는 한인 대표 3인이 파리행을 추진 중이라는 사실과 한국인의 독립청원활동을 간략히 소개하였다. 이러한 보도는 도쿄의 『The Japan Advertiser』 1월 22일 자와 『만조보(萬朝報)』 1919년 1월 18일 자 및 1월 24일 자에 그대로 보도되었다. 이 같은 보도는 제1차 세계대전 직후 국제정세 변화에 민감하게 반응하던 도쿄의 재일 한국인 유학생들에게 앞서 신한회의 독립청원활동 소식과 함께 큰 자극을 주었다. 그리하여 2·8독립선언 준비에 박차를 가하게 했고 그것은 국내 3·1운동 준비에도 동력을 제공했다.

위임통치 청원

이승만과 정한경은 1919년 1월 25일 파리강화회의에서 국제연맹이 창설된다는 소식을 접하고 국제연맹을 통한 독립방안을 모색하였다. 그동안 정한경은 1918년 11월 25일 자와 12월 10일 자에 윌슨 대통령과 미국 상원에 청원서를 보냈고 또다시 윌슨 대통령에게 보내는 세 번째 청원서(1919.02.25.)를 이승만과 연명해 1919년 3월 3일 미국 백악관에 보냈다. 그리고 2월 25일 파리에서 귀국한 대통령과의 면담을 신청했다. 면담은 불가능하고 대신 파리에 가 있는 미 국무부 장관 랜싱에게 청원서를 보내라는 회신(3월 7일)을 받았다. 이때 작성한 청원서는 앞의 두 청원서의 내용과 동일하나 단 하나, 한국의 독립문제를 국제연맹에 위임해 달라는 내용이 새로 첨가된 것이었다. 후일 이승만·정한경에게 비난이 집중된 ‘위임통치(mandatory)’ 청원이었다.

이승만·정한경이 한국을 국제연맹의 보호 속에 두어 중립국으로 만들고 싶다고 한 위임통치 제안은 정한경이 안창호에게 보낸 1919년 2월 20일 자 편지에서 밝히고 있었다. 또 3월 6일 자로 이승만·정한경 두 사람의 이름으로 안창호에게 보낸 서신에서도 한국을 국제연맹의 ‘위임통치’ 아래 둘 것을 제안하였다. 이러한 제안에 대해 백일규는 제3차 임시위원회에 제출해 논의에 부쳤다. 안창호는 3월 7일 자로 정한경에게 보낸 「통첩」에서 “한국 독립을 운동하다가 실패하거든 한국문제를 국제연맹 중에 이부(移付)할 것을 청원”할 것을 지령하였다.

이로 보면 위임통치 청원은 이승만·정한경의 독단으로 이루어진 것이 아니라 중앙총회와 논의된 것이었다. 그런데 3·1운동이 발발해 ‘절대 독립’이 대세가 되자 위임통치 청원은 설 자리를 잃었다. 이런 가운데 상하이에서 수립된 임시정부 내 일부 독립운동가들은 위임통치 청원을 민족의 대의에 반하는 행위로 간주하고 이를 주장한 이승만과 정한경을 거세게 몰아붙였다.

저간의 사정을 잘 알고 있던 이승만·정한경의 입장에서 보면 여간 억울하지 않았을 것이다. 당시 중앙총회나 이승만·정한경은 위임통치 청원이 최선은 아니었지만 나름 차선의 외교방책으로 판단한 것으로 보인다. 아무튼 이 문제에 관여했던 안창호나 백일규 등 중앙총회의 관계자들은 위임통치의 논란에서 벗어난 대신 이승만과 정한경은 이 일로 큰 오해를 받아 적지 않은 곤욕을 치러야 했다.

파리행 시도가 막히고 위임통치 청원으로 독립운동의 새 돌파구를 뚫어야 하는 어려운 처지에 직면하고 있을 때, 미주 한인들은 3월 9일 상하이에 있는 현순으로부터 3·1운동 발발 소식을 접했다. 미주 한인사회에 미증유의 독립운동 열기가 또다시 분출되기 시작했다.

한인 대표의 파리행을 보도한 『The Japan Advertiser』 1919년 1월 22일 자 기사