역사를 만든 사람

불교계 독립운동을 이끈

큰스님 백초월

글 임영대 역사작가

불교계 독립운동을 이끈

큰스님 백초월

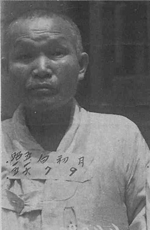

백초월은 1878년 경상남도 고성군에서 태어났다. 1890년, 지리산 영원사로 출가하여 스님이 되었는데, 30대의 젊은 나이에 고승이라 불릴 정도로 빠르게 도를 터득하였다. 그러던 중 지리산 일대에서 활동하는 의병들과 접촉하고, 독립운동에 참여하였다. 3·1운동 때는 민족대표 33인이었던 한용운과 백용성이 체포된 후, 그 뒤를 이었다. 꾸준하게 독립운동을 펼치던 백초월은 1944년 옥중 순국하였다. 1986년 건국포장, 1990년 애국장이 추서되었다.

백초월

1878.02.17.~1944.06.29.

경상남도 고성건국훈장 애국장(1990)

독립만 된다면 이 몸이 부서져 없어져도 좋다

일제도 이를 잘 알고 있었다. 그래서 일찍이 조선 종교계를 억압하며일본의 통제에 따르도록 했다. 불교는 서양 계통 종교가 아니고 한국과 일본에 모두 퍼져 있었으므로, 일제는 불교에 대해서는 처음부터 동화를 노렸다.일본에 기반을 두고 있는 불교 종파들은 한국으로 넘어와 전도했고, 경술국치 다음 해인 1911년에는 ‘사찰령(寺刹令)’을 반포하여 전국의 모든 불교사찰을 총독부의 직접 통제 아래 두었다.

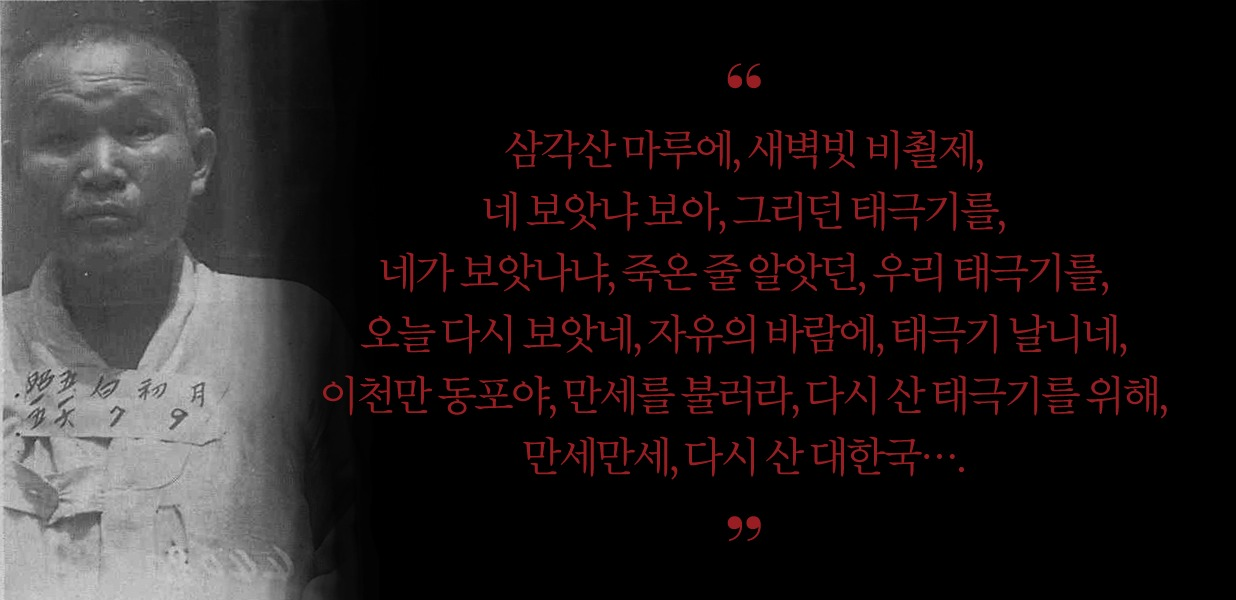

"삼각산 마루에, 새벽빗 비쵤제,네 보앗냐 보아, 그리던 태극기를,네가 보앗나냐, 죽온 줄 알앗던, 우리 태극기를,오늘 다시 보앗네, 자유의 바람에, 태극기 날니네,이천만 동포야, 만세를 불러라, 다시 산 태극기를 위해,만세만세, 다시 산 대한국…."

번갯불 번쩍할 때 바늘귀를 꿰어야 한다

불교 학교인 중앙학림(명진학교)의 교장으로 재직하던 백초월은 3·1운동즈음부터 본격적으로 독립운동을 이끄는 지도자가 되었다. 체포된 한용운과 백용성을 이어 불교계 독립운동을 이끌면서 그해 7월에는 항일신문인『혁신공보』를 발간하여 상하이 임시정부에 보냈다. 임시정부에 대한 지원을 위해 각처의 사찰에서 기부금을 모으기도 했다. 그리하여 11월 재차 발표된 독립선언서에 민족대표로 이름을 올렸다.

마찬가지로 승려인 신상완이 전국 승려들을 모아 군사조직을 편성하고 항일전선에 나가고자 할 때, 백초월은 그의 의용승군 조직에 자금을 후원하였다. 비록 조직을 수립하는 도중 일제 경찰에 적발되어 결과를 보지는 못했지만, 과거 나라를 위해 일어선 승병의 정신을 다시 한번 보여준 장한 시도였다.

"이놈아 밥을 치면 떡밖에 더 되겠느냐.아무리 행패를 부리더라도, 계란 가지고 삼각산을 쳐도삼각산이 없어질 리 없다.…너희 왜놈들이 미쳐서 남의 나라 땅을 강점하고 있는 것이지내가 왜 미쳤단 말이냐, 너희가 미쳤지."

이 같은 독립운동을 하면서 무사할 수는 없었다. 백초월은 몇 차례나일제 경찰에 체포되어 지독한 고문을 받았다. 이때 몸과 마음이 무척 상했다. 체포 당시 정신이상자 행세를 하여 풀려난 적도 있었다.

수시로 체포되는 고난을 겪으면서도 백초월은 투쟁을 멈추지 않았다.학교와 포교당에서 계속 독립정신을 고취하며 후학을 양성하였고, ‘도는 종교를 통합하는 종교’라는 명목으로 항일운동 비밀결사인 일심교를 조직, 전파하였다. 독립에 뜻을 둔 많이 이들이 여기에 참여하며 백초월과 함께 투쟁에 나섰다.

일본의 눈을 피해 은밀한 투쟁을 지속하던 백초월은 포교당에서 가르치던 신도가 일본군 군용 열차에 ‘대한독립만세’라고 낙서를 한 사건에 연루되어 1939년 다시 체포, 투옥되었다. 그리고 해방을 보지 못하고 1944년 옥에서 순국하고 말았다. 백초월의 유해는 수감되어 있던 청주교도소 공동묘지에 매장되었으나, 안타깝게도 한국전쟁 때 유실되었다. 그러나 백초월이벌인 치열한 독립운동을 많은 사람이 기억했고, 정부는 백초월에게 두 차례에 걸쳐 훈장을 추서하며 그 공을 기렸다.