자료로 읽는 역사

장정長征 6천 리

글 김경미 자료부 학예연구관

혈죽의 노래

한국광복군이 된 학병(學兵)의 수기,

「장정」과 「돌베개」

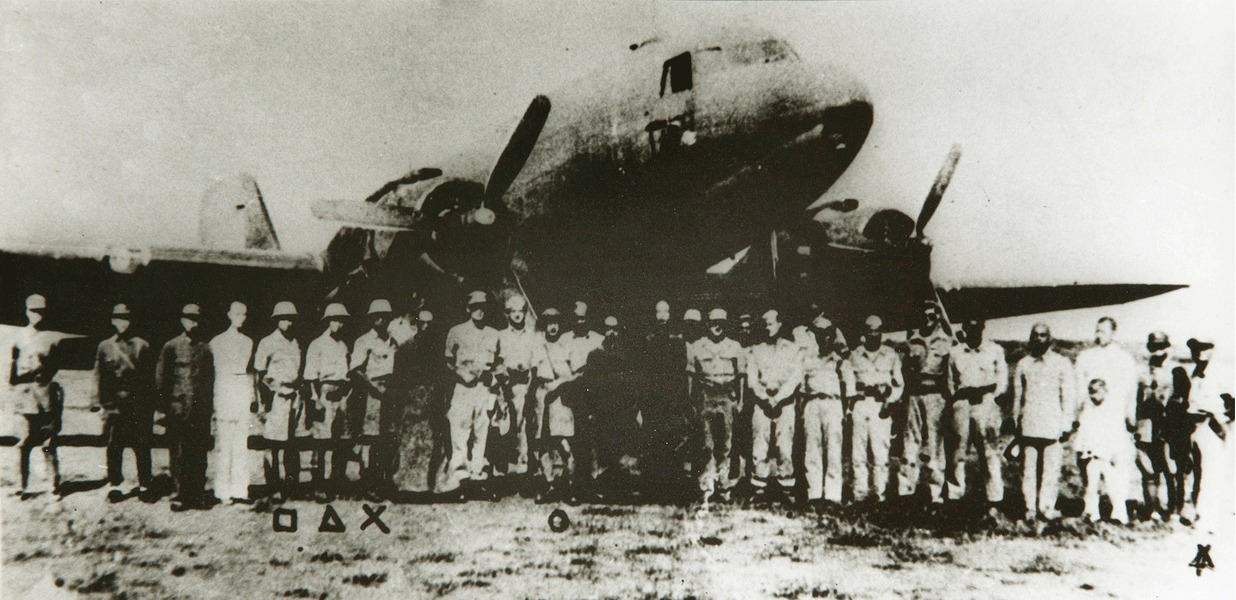

일본군 학병으로 중국 전선에 배치되었다가 탈출하여 한국광복군이 된 세 사람은 1945년 8월 20일경 중국 산동성 유현(?縣)의 어느 사진관에서 함께 사진을 찍었다.(자료01) 조국의 광복을 맞은 그들이 군복에 전투화를 신고 카빈 소총을 든 무장한 모습으로 카메라 앞에 선 것은 무엇 때문일까? 김준엽과 장준하가 기록한 『장정(1987년)』과 『돌베개(1971년)』를 따라 장정 6천 리의 길을 걸어가 보자.

세 사람의 한국광복군 국내정진대원(1945.8.20.경)

왼쪽부터 노능서, 김준엽, 장준하

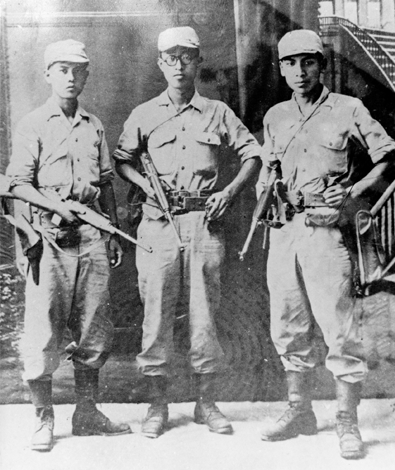

한국광복군훈련반 제1기 졸업기념(1944.10.22.)

앞줄 오른쪽 두 번째가 장준하, 다섯 번째가 노능서,두 번째 줄 오른쪽 첫 번째가 김준엽,

일곱 번째가 징모 제6분처 주임인 김학규 장군

6천 리 길을 걸어 독립군이 된 청년들

김준엽은 1920년 평안북도 강계 출신으로 일본 게이오대학 재학 중 학병에 징집됐다. 장준하는 1918년 평안북도 의주 출신으로 일본신학대학, 노능서는 평안남도 용강 출신으로 일본중앙대학 학생이었다. 1944년 1월 20일 평양에 있는 일본군 39여단에 입대한 이들은 검은 학생복을 벗고 카키색 일본 군복으로 갈아입었다. 일제가 1941년 태평양전쟁을 일으킨 후 부족한 병력을 보충하기 위해 제정 공포한 1943년 10월 20일의 「육군특별지원병 임시채용규칙」은 전문대학 재학 이상의 조선인 청년을 대상으로 한 것으로, 명목만 ‘지원병’이었지 실질적으로 강제징병과 다를 바 없었다.

평양에서 약 3주를 보낸 후 김준엽 등은 2월 13일 기차로 평양을 출발하여 2월 16일 중국 서주(徐州)의 츠카다(柄田)부대에 도착, 간단한 훈련을 받은 뒤 각지에 배치됐다. 그리고 김준엽은 3월 29일, 노능서는 5월 18일, 장준하는 7월 7일 부대를 탈출했다. 당시 탈출에 실패하면 감옥으로 가거나 사형에 처해질 수도 있는 전시 상황이었음에도 불구하고, 학병들은 일제의 총알받이로 죽느니 독립군 진영에 가담하겠다는 의지를 갖고 탈출을 감행했다.

중국 땅에 대한민국 임시정부와 한국광복군이 있다는 사실은 학병들의 탈출에 결정적인 영향을 미쳤다. 일본군이 점령한 지역이라도 그것은 점[도시]과 선[철도]에 불과했고 그 바깥에는 중국군이 게릴라활동을 하고 있었으므로, 그들은 중국군을 통해 광복군으로 갈 수 있으리라고 생각했다. 김준엽은 탈출 4시간 만에 중국유격대를 만났고, 장준하는 탈출한 지 사흘 만에 동료 3명과 함께 같은 유격대에 도착했다. 이들은 일본 군복을 벗어버리고 중국군의 청색 군복에 청천백일(靑天白日)의 휘장이 붙은 군모를 쓰고 항일투쟁에 참여하게 됐다.

우리는 목욕을 마치고 군복을 입었다. 서로서로를 돌아보며 새 결의를 다짐했다. 모두 새사람이 되었다. 진정 우리는 새사람이 되어야만 했다. 조국광복, 이 깊고 긴 강처럼, 크고 깊고 긴 일을 마침내 나는 찾아낸 것이다. 이제 우리는 떳떳한 조국의 아들이 다시 되었다.(장준하, 『돌베개』)

이들은 7월 28일 대한민국 임시정부(이하 임정)와 한국광복군이 있는 중경을 향해 6천 리 장정의 길에 올랐다. 중국유격대는 릴레이식으로, 한 유격대에서 다른 유격대로 이들을 호송해주었다. 일본군의 경계가 삼엄한 철로를 넘으며 불볕 같은 8월의 태양 아래, 나무 하나 없는 끝없는 평원을 날마다 120리 내지 150리를 걸었다. 9월 10일 안휘성 임천(臨泉)의 어느 부대의 영문 앞에 도착하니 중국 군복차림의 청년들이 쏟아져 나와 이들을 반겼다. 중국 중앙육군군관학교 임천분교에 특설된 한국광복군훈련반(韓光班, 한광반)의 한국 청년들이었다.

1940년 9월에 임정의 정식군대로 창설된 한국광복군은 초모공작을 통해 부대원을 모집했다. 모집된 사람들은 현지 중국군관학교 분교에서 훈련을 받게 한 후 광복군에 입대시켰다. 한광반은 안휘성 부양(阜陽)을 중심으로 활동하고 있던 징모 제6분처(뒤의 광복군 제3지대)에서 설치한 임시훈련소였다. 주된 훈련은 도수훈련(제식훈련)과 함께 정신교육으로 한국독립운동사와 임시정부의 연혁 및 건국강령 등의 강의였다. 교육 기간은 4개월이었고, 김준엽 등은 이미 시작된 훈련에 참가하여 2개월여 만인 11월에 졸업했다. 학병 33명을 포함한 48명의 졸업생은 중앙군관학교 교장 장중정(蔣中正, 장개석)의 명의로 된 졸업장과 중국 육군소위의 임명장을 받았다. 자료02는 한광반 제1기 졸업기념 사진이다. 중국 군복을 입은 김준엽, 장준하와 함께 노능서의 얼굴도 보인다.

김준엽을 비롯한 학병 25명 등 53명의 일행은 11월 22일 임천을 출발하여 다시 장정을 계속했다. 혹한의 한겨울에 제비도 넘지 못한다는 파촉령(巴蜀嶺)을 넘으며 70일간의 행군 끝에 1945년 1월 31일 드디어 중경의 임정 청사 앞에 도착했다.

“혹시 저것이…” 하는 반문 끝에 내 눈에 들어와 움직이는 것은 휘날리는 기라는 것을 알게 되었다. 피가 뛰었다. 혈관이 좁아졌다. 우리는 걸음을 재촉해서 다가갔다…그렇다. 그것은 태극기였다.(장준하, 『돌베개』)

김구 임정 주석과 지청천 광복군총사령의 환영을 받은 이들에게 광복군의 새 군복이 지급됐다. 청색의 중국 군복이기는 했으나 이제 진정한 조국의 독립군의 모습이 됐다. 나라가 망한 뒤에 태어나 일제의 식민지 교육을 가장 철저히 받은 세대의 청년들이 일본 군대를 탈출하여 6천 리 길을 걸어 항일 광복군이 된 일은 한민족의 혼이 살아있음을 보여주는 증거였다.

한국광복군의 마지막 작전, 독수리작전

김준엽 등 19명(학병 10명과 비학병 9명)은 광복군과 미국의 특수공작기관인 전략첩보국(OSS: Office of Strategic Service)의 한반도침투를 위한 연합작전에 지원하여, 4월 29일 이범석 장군이 이끄는 서안(西安)의 광복군 제2지대로 떠났다.

서안에 가서 OSS의 훈련을 받고 왜적의 점령하에 있는 조국으로 침투한다는 것은 죽음을 의미하는 것이다…이 시대에 태어난 우리 젊은이들이 해야 할 일은 마땅히 총칼로 왜놈들을 구축하는 일일 것이고, 나부터 그 선봉에 서야만 한다고 믿었다.(김준엽, 『장정』)

임정은 연합국의 외교적 승인을 얻은 후, 연합군의 일원으로 대일전에 참가해 자력으로 해방에 동참하려 했다. 독수리작전(Eagle Project)으로 알려진 광복군과 OSS의 합동작전은 그 구체적인 성과로, 임정은 이를 계기로 미국의 원조를 얻어내고 교전단체로서 승인받고자 하는 의도를 갖고 있었다.

김준엽 등은 서안 교외 두곡(杜曲)에 있는 광복군 제2지대의 본부에 도착하여, 새로운 군복으로 갈아입었다. 미국 군복이었고 신발도 미군화였다. 다만 미군과 다른 것은 미군모에 태극기 휘장이 붙어있는 것이었다. 전 대원들에게 미제 카빈총도 지급되었다. 5월부터 OSS에서 파견된 미국인 교관들에 의해 특수공작훈련이 시작되었다. 제2지대원 125명 중 우선 50명이 선발되어 제1기 훈련에 돌입했다. 훈련은 첩보공작에 중점울 두었으며, ‘첩보훈련반’과 ‘통신반’으로 나뉘어 실시됐다. 1기생 훈련은 3개월만인 7월 말에 완료되고, 국내 침투 계획이 작성됐다.

8월 7일에는 두곡의 광복군 제2지대 본부에서 한미 양측 대표들의 한반도 진입작전을 위한 회담이 열렸다. 한국 측의 김구 주석, 지청천 총사령, 이범석 지대장, 엄항섭 선전부장, 미국 측의 OSS 총책임자 도노반 소장과 OSS 중국지부 요원들이 참석했다. 자료03은 회담을 마치고 광복군 제2지대 정문으로 걸어 나오는 김구 주석과 도노반 장군을 촬영한 것이다. 광복군이 조국 해방에 일익을 담당할 수 있는 길이 열리던 순간이었다.

그러나 국내잠입 준비를 완료하고 출발 명령을 기다리고 있던 중, 8월 10일 일본이 항복을 통보했다는 소식이 전해졌다. 독수리작전은 변경되었고, 임정과 광복군 수뇌부는 OSS 훈련을 받은 광복군을 ‘국내정진군(國內挺進軍)’으로 편성하여 국내에 진입시키고자 했다. 미군의 협력을 얻어 일본군의 무장을 해제하고 치안을 유지하여 건국의 기틀을 다지기 위한 조치였다. 김준엽, 장준하, 노능서는 이범석 장군과 함께 정진군 선발대로 OSS 작전팀 18명과 서울로 가는 C-46 수송기에 올랐다. 이들은 8월 18일 새벽 6시에 서안을 출발하여 6시간의 비행 끝에 12시 여의도비행장에 착륙했다. 그러나 본국의 지시를 받지 못한 일본군의 위협 속에 다음날 중국으로 귀환해야 했다.

비행기는 착륙한 지 28시간여 만인 8월 19일 오후 4시 30분에 여의도비행장을 이륙하여 귀환하던 중 연료 부족으로 중국 산동성 유현비행장에 불시착했다. 비행장은 그때까지도 일본군의 관장 하에 있었으나, 8월 15일 일왕이 항복 방송을 하자자마 중국유격대가 재빠르게 진주하여 유현 성내는 완전히 중국군 지배하에 있었다. 마침 이범석 장군의 옛 친구였던 유격대 사령관의 도움을 받으며 그들은 8일간 유현에 머물렀다. 자료04는 8월 27일 오전 10시경 유현비행장을 떠나기 전 일행 22명과 중국군 요인들이 비행기 앞에서 함께 찍은 사진이다.

국내에도 미리 광복군이 진입해 있었더라면 여의도에서 맥없이 우리가 발길을 돌리지 않았을 것이라고 생각하니 기막힌 일이 아닐 수가 없었다.(김준엽, 『장정』)

세 사람의 사진은 바로 이때 찍은 것이다.(자료01) 국내로 재진입하라는 명령이 떨어지기를 기대하며 초조한 심정으로 유현에 머무는 동안 찍은 기념사진이었다. 사진기 앞에서 선 그들은 미군 군복 차림에 각반을 부착한 전투화를 신고 카빈총을 들었을 뿐 아니라 각자의 군용장구도 착용하고 있다. 피스톨 벨트(pistol belt, 권총과 구급낭, 수통 등을 허리에 둘러 운반할 수 있도록 한 벨트)에 노능서는 나침반을 넣어 보관하는 주머니를 달았으며, 김준엽은 응급 처치가 필요할 때 사용하는 구급낭을 차고 있다. 장준하는 군사용 지도를 보관하는 지도 가방으로 보이는 숄더백을 메고 있다. 또 이들은 허리에 권총집을 휴대했다. 이러한 무장한 모습은 당장이라도 국내정진의 길에 오르기를 염원한 그들의 마음을 담은 것일까.

서안으로 복귀한 정진대가 다시 한반도에 진입할 수 있는 기회는 주어지지 않았다. 광복군도 떳떳한 승리의 군대로 조국에 개선해서 발언권을 가지고 국내 치안을 주도해보려는 꿈도 함께 사라졌다. 그러나 비록 성과를 올리지는 못했지만, 광복군과 OSS의 협력이 가능했던 것은 스스로의 힘으로 조국을 독립시키기 위해 목숨을 내버릴 각오로 가득 찬 청년들이 있었기 때문이었다.

중국 서안 제2지대 본부에서 김구 주석과

도노반 장군(1945.08.07.)

뒤는 왼쪽부터 엄항섭 선전부장, 지청천 총사령,

이범석 제2지대장

산동성 유현비행장에서 광복군 국내정진대원과 미국 OSS대원, 중국군요인들(1945.08.27.)

사진 하단 도형 중 □가 장준하, △가 노능서, X가 김준엽, ○가 이범석