글 편집실

2016년 〈훈민정음과 한글디자인〉, 2017년 〈소리×글자: 한글디자인〉, 2019년 〈한글디자인: 형태의 전환〉에 이어, 올해 4회째 열리는 한글실험프로젝트 〈근대 한글 연구소〉에서는 근대 시기 한글 자료를 예술의 관점에서 재해석한 작품을 만나볼 수 있다. 이번 특별전은 2023년 1월 29일(일)까지 국립한글박물관 기획전시실에서 펼쳐질 예정이다. 올 가을 패션·음악·영상 등 예술로 피어난 한글을 만나러 떠나보자.

한HAN글文 (이화영)

한글디자인 창작의 장으로 박물관의 역할 확장

한글실험프로젝트는 예술 및 산업 콘텐츠로서의 한글의 가치를 조명하는 기획특별전입니다. 국립한글박물관은 이번 전시를 통해 한글디자인 창작의 장으로 박물관의 역할을 확장하고, 박물관 소장 자료를 예술 창작의 소재로 활용하며, 한글문화의 지평을 확대하고자 합니다. 2016년 〈훈민정음과 한글디자인〉, 2017년 〈소리×글자: 한글디자인〉, 2019년 〈한글디자인: 형태의 전환〉에 이어, 올해 4회 째 열리는 한글실험프로젝트 〈근대 한글 연구소〉에서는 근대 시기 한글 자료를 예술의 관점에서 재해석했습니다.

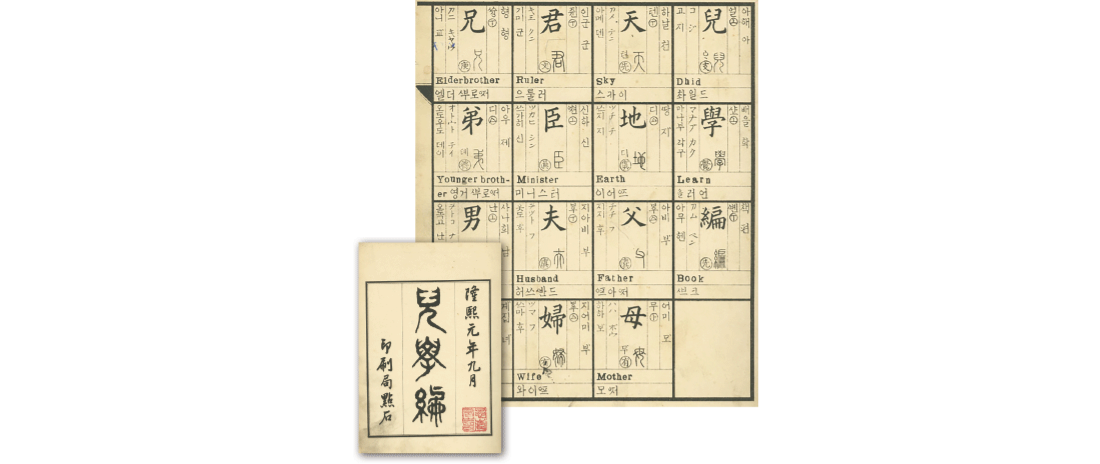

지석영이 편찬한 외국어 교재 『아학편』(소리글자 한글의 장점을 살려 한·중·일·영 4개 국어의 발음을 정밀하게 표기한 외국어 학습서이다.)

근대, 한글이 쓰이는 방법에 큰 변화가 일어난 시기

1876년 개항 이후, 한국 사회는 근대 문물과 제도를 도입하며 큰 변화를 겪었습니다. 전통과 새로운 문화가 만나 서로 영향을 주고받기도 했던 이때, 한글도 변화와 발전을 모색하게 됩니다. 1894년 고종이 한글을 공식 문자로 선포한 ‘국문선포’로 인해 한글은 창제 이후 약 450년 만에 나라의 공식 문자로 인정받게 되었습니다. 이 같은 변화는 한글이 공식 문자로서 역할을 할 수 있는 제도적 정리와 한글 교육에 대한 사회적 요구를 불러일으키며 한글 연구를 빠르게 발전시키는 계기가 되었습니다. 이후 한글 연구자들에 의해 가로 쓰기, 띄어쓰기, 한글 전용 글쓰기 등 한글 사용에 관한 여러 의견이 제시되었고, 출판물 인쇄에 사용하는 한글 납활자도 활발히 생산되었으며 각종 서적에 특색 있는 한글디자인이 적용되기 시작했습니다.

예술 창작의 원천이 된 근대 한글

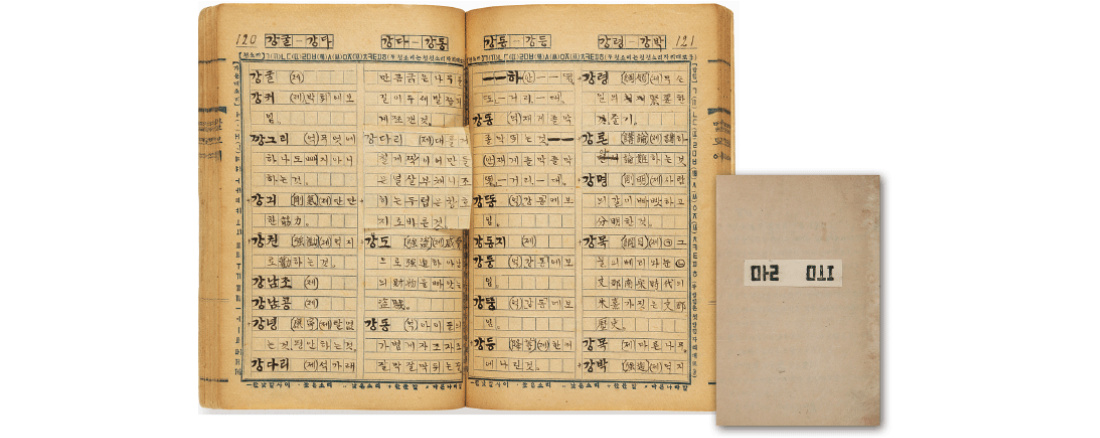

전시 작품의 제작 바탕이 된 국립한글박물관의 소장 자료는 주시경 선생이 남긴 최초의 우리말 사전 원고 『말모이』와 국어 문법서 『말의 소리』, 지석영이 편찬한 외국어 교재 『아학편』, 프랑스인 선교사가 편찬한 한국어 문법서 『한어문전』, 한글 띄어쓰기를 선구적으로 적용한 『독립신문』 등입니다. 『독립신문』을 비롯한 근대 신문은 지식 보급과 민족의식 고취에 큰 역할을 했습니다. 한글의 큰 스승 주시경과 그의 제자들은 국어 연구와 한글 보급으로 국권 침탈이라는 위기 상황을 극복하려 했습니다. 이번 전시에 참여한 작가들은 근대 시기 한글의 변화상을 현재의 시각으로 재해석하는 실험을 진행했습니다. 시각, 공예, 패션, 음악, 영상 분야의 19명 4팀의 작가가 4개의 연구실에서 연구 결과를 공개합니다. 한글의 무한한 가능성과 확장성을 함께 상상해 보시기 바랍니다.

주시경이 편찬한 최초의 우리말 사전 『말모이』(주시경 선생과 그의 제자들이 만든 우리나라 최초의 국어사전 원고이다.)

다양한 분야와 협업을 통한 한글문화 외연 확장

시각 분야 6명과 1팀, 제품·공예 분야 7명, 패션 분야 4명, 리서치프로젝트 2팀, 음악 분야 1명과 1팀, 영상 분야 1명 등 다양한 분야의 작가와 협업을 진행해 한글문화의 외연을 더욱 확장했습니다. 음악 분야는 처음으로 한글실험프로젝트와 협업을 시도했습니다. 국악 아카펠라그룹 토리스는 판소리 〈흥부가〉 중 ‘제비노정기’*를 불렀으며, 작곡가 김백찬은 근대 한글 연구자 주시경을 기리는 노래를 작사·작곡했습니다. 한편 ‘한글공작소’라는 이름의 전시 기록 공간도 마련되어 관람객이 작품 제작 과정을 살펴보고 창작의 여정을 체험할 수 있습니다.

*제비노정기판소리 〈흥부가〉 중 흥부에게 은혜를 입은 제비가 강남에 갔다가 이듬해 봄, 박씨를 물고 흥부네 집으로 날아오는 여정을 주제로 한 소리 대목이다.

한글에서 위기를 극복하는 힘 발견

코로나19 유행으로 사회 각 영역에서 큰 변화가 일어나고 있는 현재, 거리두기와 비대면 방식 확산으로 인한 소통 단절의 우려가 높아지고 있습니다. 이러한 시기에 한글은 소통을 활성화시키고 확대시켜 위기 극복에 힘이 될 수 있습니다. 외부 세계와의 연결 통로이자 격동기에 민족 역량을 결집하는 동력으로 작용했던 근대 시기 한글의 변화상을 살펴보며, 위기를 극복하는 지혜를 발견할 수 있을 것입니다. 제4회 한글실험프로젝트는 국립한글박물관의 전시가 종료된 후, 국내·외를 순회하며 한글의 문자적·미적 가치를 쉽고 직관적으로 널리 알릴 예정입니다.

<근대 한글 연구소>展 속 4개의 연구실과 전시작품

5개의 기역/ 아야어여오 (유정민)

① 동서말글연구실

어느 날의 조각_선반 01/ 어느 날의 조각_선반 02 (윤새롬)

② 한글맵시연구실

효 (김혜림)

③ 우리소리실험실

④ 한글출판연구실