글 박성순(단국대학교 사학과 교수)

1921년 11월 12일부터 1922년 2월 6일까지 미국 주도하에 영국·프랑스·이탈리아·일본·중국 등 9개국 대표단이 참가하여, 해군 군비 축소와 동아시아·태평양 지역의 현안들을 논의하였다. 대한민국 임시정부는 이 회의에서 한국문제가 주요 의제로 다루어지리라 전망하고 적극적인 외교활동을 전개하기로 결정하였다. 임시정부는 이 회의를 ‘절실하고 중대한 생사의 문제’로 받아들였다.

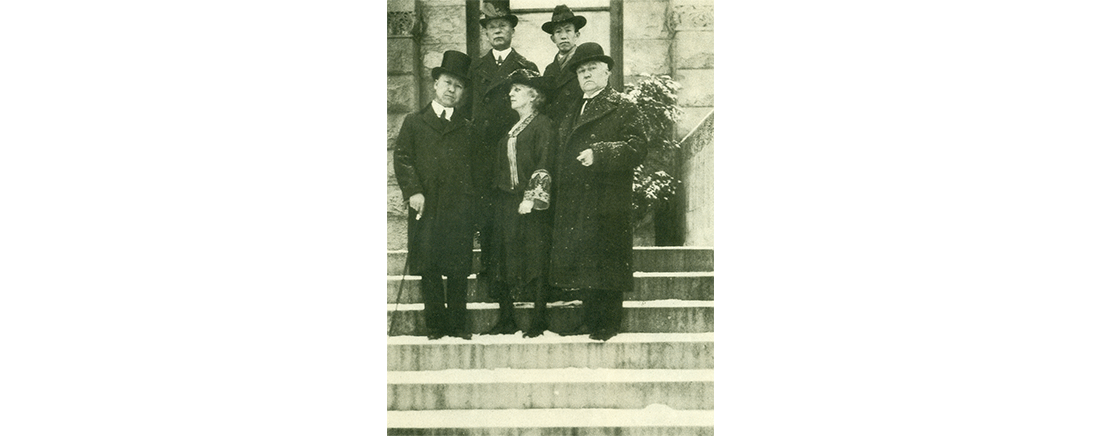

태평양회의 한국대표단 (구미위원부 앞, 1921.11)

‘태평양회의’로 불린 ‘워싱턴회의’의 의미

1921년 11월 12일부터 1922년 2월 6일까지 미국에서 워싱턴회의가 개최되었다. 이 회의는 워싱턴 해군회의(Washington Naval Conference), 해군 감축에 관한 국제회의(International Conference on Naval Limitation) 또는 이를 줄인 워싱턴 군축회의 등으로도 지칭된다. 그런데 유독 대한민국 임시정부를 비롯한 당대의 한국인들은 이 회의를 모두 ‘태평양회의’라고 불렀다. 거기에는 특별한 이유가 있었다. 워싱턴회의를 계기로 종래 중국 중심의 세계질서관인 전통적 대륙 국가관을 탈피하여 새롭게 ‘태평양’을 발견했기 때문이었다. 1920년대 국내 신문과 잡지에는 ‘태평양’이라는 지명이 빈출하였는데, 이는 당시 한국인들의 세계관이 중국에서 벗어나 미국 중심의 세계관으로 전이하고 있었음을 보여주는 한 단면이다.

태평양회의는 미국의 주도하에 영국·프랑스·이탈리아·일본·중국·벨기에·네덜란드·포르투갈 등 9개국 대표단이 참가하여 해군 군비 축소와 아울러 동아시아·태평양 지역의 현안들을 논의하였다. 임시정부는 이 회의에서 한국문제가 주요 의제로 다루어질 것이라는 전망을 갖고 적극적인 외교활동을 전개하기로 하였다. 임시정부는 이 회의를 ‘절실하고 중대한 생사의 문제’로 받아들였다. 게다가 제1차 세계대전 이후 새로운 강자로 떠오른 일본을 기존의 열강들이 어떻게 제어할 것인가도 독립운동가들에게는 초미의 관심사가 되었다. 제1차 세계대전이 종결된 후 유럽 열강은 미증유의 전쟁 참화로 쇠락의 길로 접어든 반면 미국과 일본이 새롭게 부상했다. 특히 일본이 ‘5대 강국’의 반열에 끼면서 아시아·태평양 지역에서의 세력균형을 전면 재조정해야 할 필요성이 대두하였다. 이에 미국 대통령 하딩(Warren G. Harding)이 군축문제와 동아시아·태평양 지역의 제반 문제를 포괄적으로 다룰 국제회의를 관련국들에 제의하여 태평양회의가 개최된 것이다.

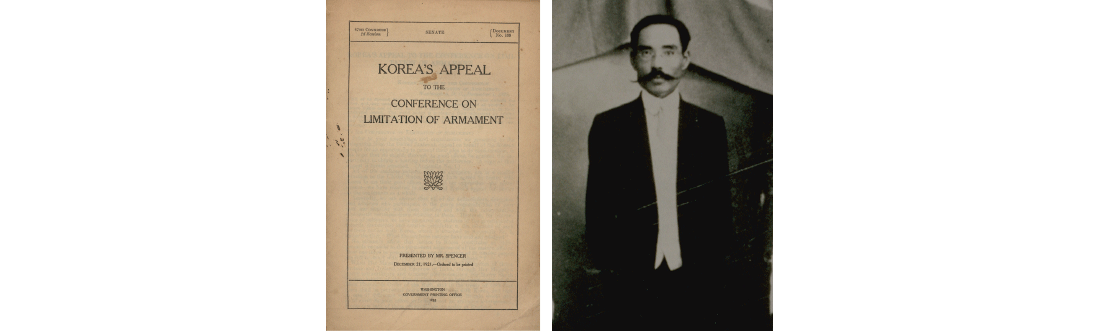

태평양회의(1921.11.12.~1922.2.6.)(좌) / 당시 미국 대통령 하딩(Warren G. Harding)(우)

만주지방 한인과 중국인들의 호응

서간도 독립운동세력들 또한 미국 워싱턴에서 태평양회의가 개최되고 있다는 것을 알게 되자, 연래의 희망 달성은 바로 이 기회에 있다고 여겼다. 각지의 독립운동가들과 마찬가지로 성과를 높이기 위해서 장정 모집·자금 모집·무기 수집에 힘쓰는 등 급히 활동을 개시했다. 그중에는 국내 진입을 주장하면서 중국 관병 같은 복장에 정예한 총기를 휴대하고 대열을 지어 한만 국경지역에 출몰함으로써 일제를 긴장시켰다. 임강현(臨江縣) 오지 화개산(花開山)에서는 태평양회의 당일 그곳 거류 한인들이 독립만세를 고창하였다. 콴뎬(宽甸)지방의 독립운동가들은 반일인쇄물을 반포하여 배일(排日)기세를 높였다. 북간도 방면에서도 태평양회의 개최 보도가 전해지자 1921년 9월경 돈화현(敦化縣)에 있던 이홍래(李鴻來)와 연해주 방면에 있던 최경천(崔慶天) 일파가 활발하게 부하들을 간도지방에 잠입시켰다. 그리고 그곳에서 태평양회의에서 한국독립을 요구해야 한다는 여론을 고조시켰다. 그곳의 한인들도 이를 믿고 자금거출에 응했고, 대표자는 상하이 임시정부를 내왕하였다. 그 바람에 평소 친일파로 분류되던 자들도 태평양회의 외교운동의 성공 여부를 반신반의하며 지켜볼 정도였다.

중국인들도 한인들의 태평양회의 참가를 후원하였다. 광둥(廣東) 중한협회(中韓協會)에서 기금을 조성한 것이다. 일제는 광둥 지방 중국 관민이 모두 한국독립운동을 성원함으로써 태평양회의에서 일본의 주장을 견제하려는 저의가 있다고 파악하였다. 태평양회의에 참여하는 한인들에 대한 중국인들의 원조는 물론 임시정부 요인들이 노력한 결과였다. 임시정부는 당시 국무총리대리 겸 외무총장을 겸임하던 신규식의 명의로 중국 각계 요인들에게 글을 보냈다. 태평양회의에 참여하는 중국 대표들에게도 한국의 독립문제를 의안으로 제출해 주기를 바라고, 이것이 당금 중국이 한국을 원조할 가장 시급한 문제라는 점을 피력하였다.

「워싱턴회의에 보내는 한국의 호소문」일부(좌) / 신규식(우)

대한민국 임시정부의 대응

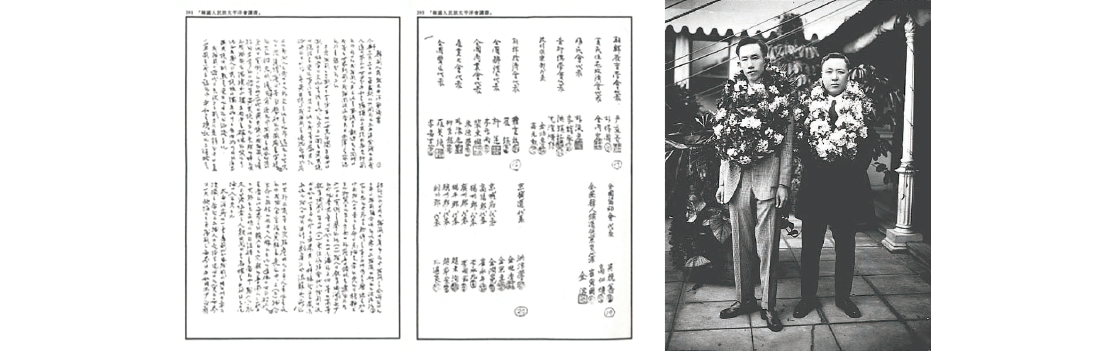

임시정부는 미국에서 활동할 한국대표단원으로서 미국에서 구미위원부 위원으로 활동하고 있던 이승만과 서재필·정한경을 각각 단장·부단장·서기로 임명하였다. 이승만과 서재필은 워싱턴에서 미국의 중요인물을 방문하여 동 회의에서 한국문제가 유리하게 토론되도록 운동하였다. 태평양회의에 출석할 미국위원에게는 한국독립 승인문제를 솔선하여 제출하고, 동시에 한국대표로 하여금 동 회의 석상에서 한국의 사정을 직접 설명할 기회가 있도록 주선하였다. 일반 인사들에게는 한국이 당연히 독립할 이유를 설명하고, 원조할 이유가 있음을 설명하였다. 임시정부에서는 이러한 사실을 국내에도 알려 국내 유력자나 반일세력들이 이에 호응하도록 유도하였다. 1921년 8월 30일 태평양회의에 제출할 「我 대한민국의 요구 서류」가 임시정부 국무회의에서 작성 통과되었다. 그러나 정부가 작성한 이 서류의 실체에 대해서는 알려진 것이 전혀 없다. 한편 국내에서는 사회지도급 인사들이 연명으로 날인하여 한국의 독립을 청원하는 문서를 작성하였다. 그렇게 만들어진 「한국인민치태평양회의서(韓國人民致太平洋會議書)」는 황족대표 1명, 귀족대표 2명을 포함하는 단체대표 101명과 전국 지역대표 271명 등 총 372명이 서명하고 인감을 찍었다.

9월 하순에 작성이 완료된 이 문서는 상하이 임시정부에 비밀리에 전달되었다. 임시정부는 이 문서를 다시 태평양회의에 한국대표로 파견된 한국대표단에게 발송하였다. 한국대표단은 1922년 1월 2일 태평양회의 사무총장에게 「한국인민치태평양회의서」를 보냈다. 정한경은 ‘워싱턴군축회의 한국대표단 서기’의 이름으로 이 문서를 태평양회의 사무총장에게 보내면서, 한국 전국 8도 및 260개 지역 출신의 공식적인 권한을 위임받은 대표들의 서명을 받아 작성된 문서라는 점을 확인해 주었다. 이 문서의 중요한 내용은 한국이 중국·러시아·일본 사이에 개재한 동양의 중심으로 한국의 문제가 곧 세계의 문제가 되므로 금번 태평양회의 의안도 한국을 중요시 아니 할 수 없다는 점, 한국문제를 최선하게 해결하지 못하면 동양의 평화는 보전할 수 없고 동시에 태평양회의 목적인 세계평화를 성취할 수 없다는 점, 일본의 한국 합병은 본래 한국민족의 의사가 아니었다는 점, 동시에 (상하이에 있는) 한국정부를 완전히 한국정부로 성명하고 열국에게 한국에서 파견하는 위원의 출석권을 요구하며 열국이 일본의 무력정책을 방지하여 세계평화와 한국의 자주독립을 위해 노력하기를 기원한다는 점 등으로 구성되었다.

「한국인민치태평양회의서」일부(좌) / 태평양회의 참석을 위해 미국에 도착한 정한경(왼쪽)과 이승만(오른쪽)(우)