끝나지 않은 독립운동

윤동주와 북간도

국외독립운동사적지 왜곡

글 이계형 국민대학교 특임교수

윤동주와 북간도

국외독립운동사적지 왜곡

1945년 우리 민족은 광복을 맞았지만, 독립운동은 끝나지 않았다. 여전히 미완으로 남은 사건, 해결되지 못한 문제, 기억해야만 하는 역사가 있기 때문이다. 끝나지 않은 독립운동은 독립운동사를 과거에 머문 역사가 아닌 현재의 문제로 다루며, 오늘도 신문 한쪽을 차지하고 있는 독립운동 및 일제강점 이슈를 소개한다.

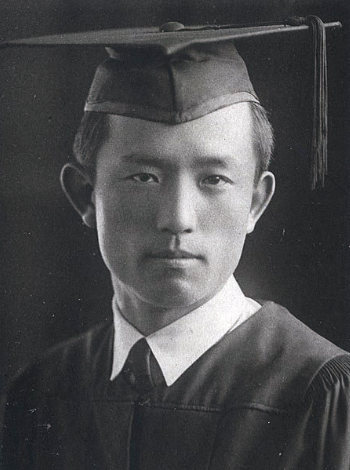

용정시에 있는 윤동주 생가

세계에 흩어져 있는 우리 독립운동사적지

한국의 독립운동은 초기부터 국내에 한정되지 않았다. 국외에서 독립운동의 전개는 1910년 8월 대한제국이 멸망한 후부터 더욱 확대되었다. 연해주와 미주 외에 중국 동북지역인 서간도와 북간도, 그리고 관내의 베이징과 상하이에 이르기까지 독립운동의 거점이 마련되면서 많은 지사들이 집결하는 독립운동의 중심지로 자리매김하였다.

그런 만큼 우리 독립운동사적지는 전 세계에 흩어져 있다. 현재 국외독립운동사적지는 1,050곳(2018년 12월 기준)으로 집계된다. 한중수교 이후 역사학자들은 학술적인 취지에서 중국 답사를 진행하고 여러 책들을 펴냈다. 1995년에는 한국독립유공자협회의 지원을 받아 처음으로 만주의 독립운동사적지 조사가 이뤄졌다. 그 뒤 독립기념관에서 2002년 국외사적지를 전수 조사하였고, 이후 지금까지 지역별로 『국외독립운동사적지 실태조사 보고서』를 발간하고 있다. 이는 새롭게 사적지를 발굴하는 것이기도 하고, 기존 사적지의 실태를 확인하는 작업이기도 하다. 이를 토대로 여러 기관이나 단체에서 국외사적지 탐방 프로그램을 운영하며 개인들이 찾기도 한다.

한국의 국외 독립운동과 관련한 표지석이나 기념비가 세워진 곳은 많지 않다. 게다가 이를 보존하는 것은 더욱 어려운 일이다. 해당 국가의 이해와 도움 없이는 안 되거니와 대한민국 정부의 지속적인 관심이 있어야 하기 때문이다. 특히 대부분의 사적지가 중국에 분포하는데, 이를 발굴하고 보존하는 일은 한·중 관계에 따라 좌우되기 일쑤다. 2015년 중국 충칭의 한국광복군 총사령부가 도시개발로 헐렸다가 2019년 4월 복원되었다. 안중근이 이토 히로부미를 저격한 하얼빈역 근처에 자리한 안중근의사기념관은 역사를 새롭게 보수공사 하는 과정에서도 살아남았다.

윤동주 사적지의 훼손과 역사 왜곡

조선족들이 많이 살고 있는 동북지역의 경우는 상황이 다르다. 한중 관계에 따라 기념 비석이 세워졌다 사라지기를 반복한다. 최근 윤동주와 관련한 사적지의 훼손은 국외 독립운동사적지 훼손의 대표적 사례이다. 연변조선족자치주 용정시에는 대성중학교 옛터에 용정중학교가 자리하고 있다. 1946년 대성중학교에 윤동주가 다녔던 광명중학교를 비롯하여 동흥·은진·명신·광명 등의 6개 중학교가 통합되었다. 그곳에 1993년 한국의 해외한민족연구소와 동아일보사가 비용을 함께 부담하여 윤동주의 ‘서시’를 새긴 시비가 세워졌고, 다음 해에는 용정시 정부와 해외한민족연구소가 주선하여 금성출판사의 지원으로 대성중학교를 옛 모습 그대로 복원하고 기념관으로 꾸몄다.

하지만 지금은 ‘룡정중학전람관’이란 간판이 내걸리고 그 주변으로 담장이 처져있다. 윤동주 시비도 온데간데없이 사라졌다. 더욱이 용정중학교 내 한국인의 출입조차 금지되었으며, 중국 당국은 CCTV로 이를 감시하고 있다. 담장 안의 ‘별의 시인 윤동주(星的詩人 尹東柱)’라 새겨져 있던 흉상은 ‘중국 조선족 유명한 시인 윤동주’라 바뀌었다. 윤동주를 대놓고 ‘중국 조선족 시인’으로 소개하고 있는 것이다.

비단 이곳만이 아니다. 명동촌에 있는 윤동주 생가 입구에는 ‘중국 조선족 애국시인 윤동주 생가’라고 새겨진 안내석이 세워져 있다. 안에는 그의 작품이 중국어로 전시되어 있다. 그곳을 찾는 사람들이 대부분 한국인임에도 불구하고 말이다. 중국에서 발간되는 책 중에 그를 ‘중국에서 출생한 조선 이민 2세대 시인(尹?柱是在中?出生的朝?移民第二代?人)’이라며 아예 조선족 작가로 소개하기도 한다.

윤동주가 이곳에 살게 된 것은 그의 증조부 윤재옥이 함경북도 종성군 동풍면 상장포에 살다가 1886년 두만강을 건너 북간도 자동으로 이주하면서부터이다. 그 뒤 조부 윤하현이 명동촌으로 옮겨와 살기 시작하였다. 부친 윤영석이 그곳에서 터전을 일구고 있던 김약연의 누이동생과 결혼하여 1917년 12월에 난 아들이 윤동주이다. 그러니 윤동주는 전 생애의 절반인 14년을 명동촌과 용정에서 산 셈이다.

‘조선족’이란 명칭은 1954년 이후 중국에서 태어난 한국인을 지칭하면서부터 시작되었다. 윤동주를 중국 국적의 조선족이라 할 수 있을까? 중국 정부가 굳이 윤동주를 ‘조선족’으로 만들려는 의도를 생각해 볼 필요가 있다. 여기에도 동북공정과 역사공정의 그림자가 드리워진 것이 아닌가 생각된다. 그는 중국 국적을 취득하지도 않았다. 1944년 3월 일본의 교토지방재판소가 윤동주에게 치안유지법 위반으로 징역 2년 형을 선고받을 당시 판결문에도 그의 본적은 함경북도였다.

그런데 더욱 놀라운 것은 우리나라 교육부가 2019년 3월 발행한 초등학교 6학년 『도덕』 국정 교과서에 실린 윤동주에 관한 기술이다. 이에 따르면 “독립을 향한 열망과 자신에 대한 반성을 많은 작품에 남기고 떠난 재외 동포 시인, 바로 윤동주입니다”라고 소개하고 있다. 중국 정부가 윤동주를 ‘조선족’이라 한 것과 맥이 통한다는 생각에 당혹스럽다. 중국 정부가 내세우는 것을 무비판적으로 받아들이는 것은 아닌가 하는 우려에서다. 이는 분명 국외에 있는 대한민국 사적지를 해당국에서 정치적으로 악용하고 있는 대표적인 사례이다. 정부 차원에서 적극 나서서 외교적으로 풀어야 할 숙제이다.

여름방학이면 한국의 대학생을 비롯하여 많은 단체가 방문하는 국외 독립운동사적지의 일번지는 단연 대성학교 터와 명동촌이다. 이제는 대성중학교 정문조차 넘을 수 없고, 명동촌에서는 자랑스러운 우리 대한민국의 독립운동가이며 천재 시인 윤동주를 ‘조선족 시인’으로 대해야만 한다. 우리 아이들에게 윤동주는 중국인이라고 말해주어야 하는 날이 올 지도 모른다. “죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를” 바랐던 그의 시구절에, 나라 밖에서 목숨을 걸고 독립운동을 했던 분들에게 오늘 유난히 파란 하늘에 한없이 부끄럽다.