자료로 읽는 역사

혈죽의 노래

글 김경미 자료부 학예연구관

혈죽의 노래

1905년의 을사늑약으로 나라가 멸망할 위기에 처하자 국민의 실력을 양성하여 국권을 회복하려는 애국계몽운동이 전개됐다. 「민영환 혈죽도」는 민영환의 순국이 불러일으킨 항일의식과 대나무가 갖는 충절의 이미지가 겹쳐지면서, 국민의 애국심을 고취하는 구국의 아이콘으로서 다양한 인쇄물로 제작되어 널리 보급됐다.

민영환 혈죽도

혈죽, 충절과 구국의 아이콘이 되다

1905년 11월 17일 을사늑약이 체결되자 상소를 올리며 저항하던 민영환은 11월 30일 오전 6시 의관(醫官) 이완식의 집에서 단도로 목을 찔러 자결했다. 1906년 7월 4일, 그가 자결할 때 입었던 피 묻은 옷과 칼을 모셔 둔 마루방에서 유족이 네 줄기의 푸른 대나무가 자란 것을 발견했다. 민영환이 자결한 지 7개월여가 지나는 동안, 일본의 ‘보호국’이 된 한국에 통감부가 설치되고 이토 히로부미가 통감으로 취임하여 일제의 통감정치가 시작되던 때였다.

제보를 받은 『대한매일신보』에서는 바로 7월 5일 자에 「녹죽이 저절로 자라남[綠竹自生]」이라는 기사를 싣고, 민영환의 녹죽(綠竹)을 정몽주의 선죽(善竹)에 견주며 대의를 위해 목숨을 바치는 절개와 충성을 나타낸다고 보도했다. 『제국신문』과 『황성신문』에서도 이 놀라운 사실을 「충성을 다해 흘린 피가 대나무 순이 됨[忠血成筍]」, 「대의를 위해 목숨 바쳐 지킨 절개가 대나무가 됨[大節爲竹]」이라는 제목으로 연이어 실었다. 7월 7일 자 『황성신문』의 논설 「피는 푸르고 대나무는 무성함[血碧碧竹??]」에서 녹죽을 ‘혈죽(血竹)’이라 부르면서, 혈죽은 민영환의 충절(忠節)을 담은 구국의 아이콘이 됐다.

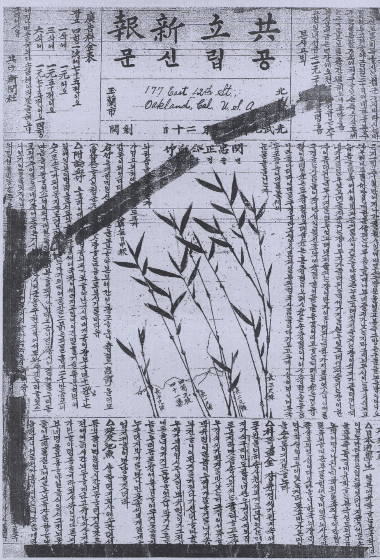

『공립신보』에 실린 「민충정공혈죽」(1906.08.25.)

신문과 교과서를 차지한 혈죽의 이미지

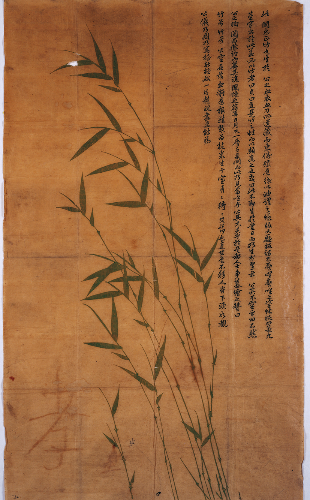

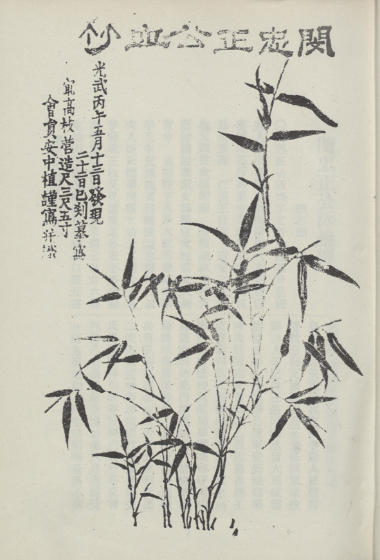

이후 각 신문에는 혈죽을 소재로 한 시가가 끊임없이 실렸으며, 『대한매일신보』 7월 17일 자에는 그림도 등장하게 된다.자료02 신문사에서는 혈죽을 기념하기 위해 사진 촬영을 했지만 사진을 신문에 인쇄하기 어려웠기 때문에 화가 양기훈에게 한 폭의 대나무 그림을 청탁했다. 이를 목판에 새겨, 광고를 싣던 4면을 모두 비우고 혈죽도를 인쇄한 것이다. 화면의 오른쪽에는 “이 그림을 인쇄하여 널리 펴내니 ‘충절’을 애모하는 여러분들은 즐겨 감상하며 칭송하라”고 그림을 실은 취지를 밝혔다. 미국에서 발행되던 『공립신보』(1906.08.25.)에서도 『대한매일신보』의 그림과 같은 「민충정공혈죽」을 실었다.자료03

가늘지만 꼿꼿한 가지에 하늘을 향해 치솟아 오르는 날카로운 잎사귀가 민영환의 충절을 나타내는 듯한 양기훈의 그림은 다시 그려져 별도로 인쇄되기도 했다. 양기훈의 낙관이 찍혀 있는 「민충정공 혈죽도」 목판화(국립현대미술관 등 소장)는 『대한매일신보』의 그림과 비슷하지만 길이는 더 길고 폭은 좁다. 찬(讚, 그림 옆에 써넣은 글)은 먹으로 찍었으나 대나무 부분은 청묵으로 찍어서 엷게 보인다. 독립기념관이 소장한 자료01은 「민충정공 혈죽도」와 그림은 같으나 낙관은 없고 찬의 내용이 다르다. 당시 혈죽도를 인쇄하여 파는 사람도 있었다는 신문기사를 볼 때, 양기훈의 그림을 원화로 하여 찬을 붙인 혈죽도 목판화가 유행했음을 짐작할 수 있다.

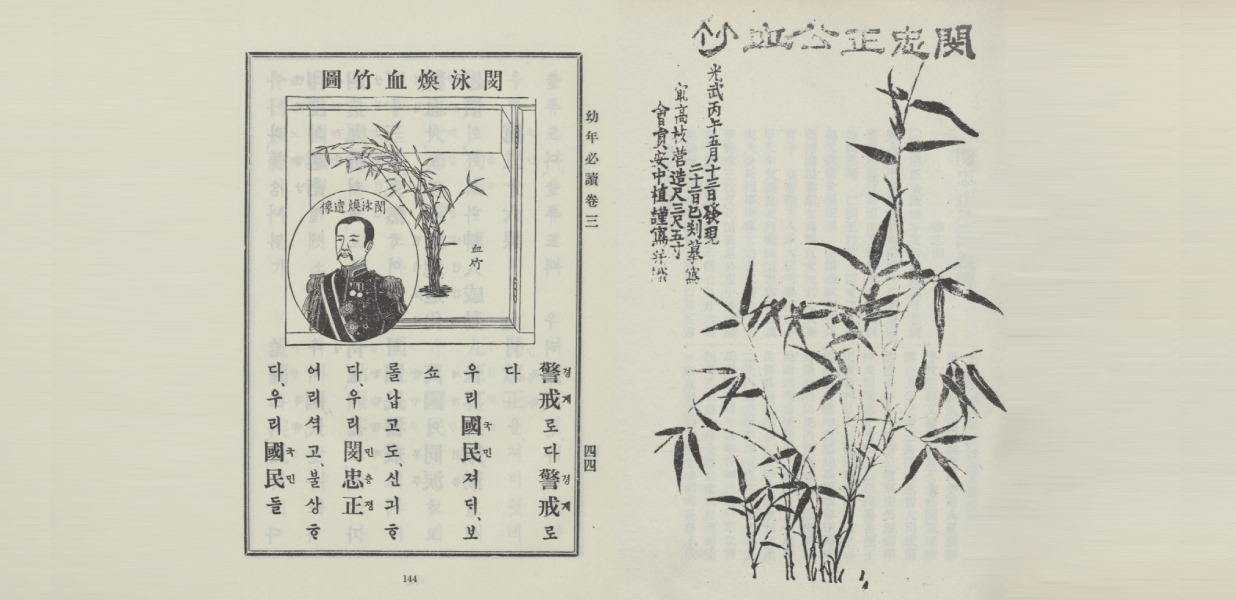

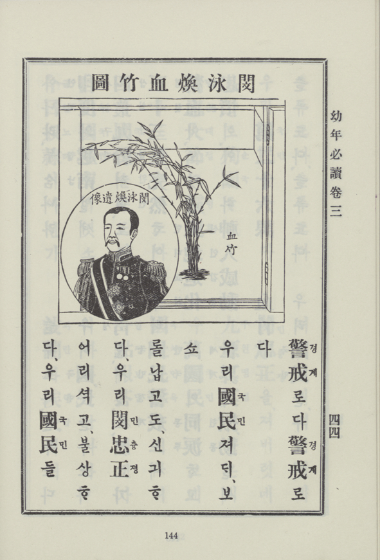

이러한 혈죽도는 교육구국운동의 장이었던 사립학교의 교과서에도 실렸다. 1907년 5월 5일에 발행된 『유년필독(幼年必讀)』은 관료이자 사학자인 현채가 저술한 역사·지리 교과서로, 권3의 제26과 「혈죽가(血竹歌) 2」 단원에 「민영환혈죽도」가 있다.자료04 『유년필독』 속표지의 표제를 쓴 당대 최고의 화가 안중식이 삽화도 담당했을 것으로 추정된다. 안중식은 앞서 『대한자강회월보』 제8호(1907.02.25.)에 「민충정공혈죽」을 그리기도 했다.자료05 ‘혈죽’과 ‘민영환 유상(遺像)’이 함께 그려진 교과서에는 혈죽가가 실려, 2천만 백성이 민영환의 충절을 본받아 국권회복에 나설 것을 노래했다.

슬프도다, 슬프도다 / 우리 국민 슬프도다

저버렸네, 저버렸네 / 민충정(閔忠正)을 저버렸네

한칼로 순국하던 / 정충대절(精忠大節) 그 영혼

구원명명(九原冥冥) 저 가운데 / 우리 국민 굽어보네

(제25과 혈죽가 1)

삼천리 강토 이 나라/ 이천만 동포 이 백성

우리 눈물 저 대[竹]에 뿌려 / 대한중흥(大韓中興)

어서 해 보세 노예(奴?)되지 말고 / 국권회복(國權回復)하세

국치민욕(國恥民辱) 어서 씻어 / 지하함소(地下含笑) 우리 민공(閔公) (제26과 혈죽가 2)

유년필독은 소학교용이었지만, 유년부터 노인까지 전 국민이 애독한 국민적 교과서였다. 유년필독에는 교사용 참고도서인 『유년필독석의(幼年必讀釋義)』도 있었다. 해당 단원에는 일본의 이토 히로부미가 한국에 와서 여러 대신을 위협하여 “보호신약(保護新約)을 늑성(勒成)”했다고 기술하고, 민영환이 순국 때 남긴 ‘한국인민에게 보내는 유서’와 ‘각국 공사관에 보내는 유서’의 전문을 실었다.

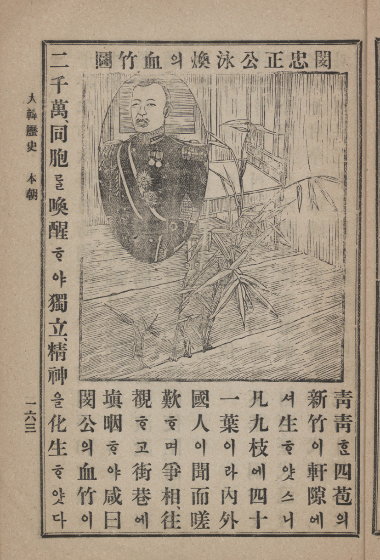

1908년 7월에 발간된 역사과 교과서인 『초등대한역사(初等大韓歷史)』는 정인호가 편집한 것으로, 제123절 「청청혈죽(靑靑血竹)」 단원에 「민충정공영환의 혈죽도」가 있다.자료06 이 삽화는 사진자료07을 그대로 그림으로 새겨 인쇄한 것이다. 교과서의 글에는 “민공의 혈죽이 2천만 동포를 깨우쳐 독립정신을 생겨나게 하였다”고 썼다.

금지된 혈죽의 노래

전국적으로 애국계몽운동이 펼쳐지는 가운데, 통감부에서는 친일내각을 통해 일련의 법령을 공포했다. 1907년 7월에 반포된 「광무신문지법」은 한국인 명의로 발행되는 신문에 대한 사전 검열을 법제화하고, 새로 신문을 낼 때 내부대신의 허가를 받도록 했다. 1908년 4월에는 법의 일부를 개정하여 미국과 러시아의 한국인 교포가 발행하는 신문뿐 아니라, 영국인 베델을 발행인으로 하여 규제를 피할 수 있었던 『대한매일신보』도 단속대상에 포함시켰다.

1908년 8월의 「사립학교령」에서는 제6조에 교과서 규제 조항을 두어, 사립학교에서는 학부 편찬도서나 학부 검정도서만을 사용하고 그 이외의 도서를 교과서로 사용할 경우에는 학부대신의 허가를 받도록 규정했다. 이와 함께 「교과용도서 검정규정」이 만들어져, 새로 출간되는 교과서를 검정하고, 이미 간행된 교과서도 검정을 받도록 했다. 1909년 2월에는 「출판법」을 제정하여 발매·반포 목적의 출판물은 사전 허가를 받아야 하며 이미 출판된 저작물도 발매·반포를 금지할 수 있도록 규정했다. 그 결과 『유년필독』, 『유년필독석의』, 『초등대한역사』는 ‘치안의 방해’가 된다는 이유로 발매·반포가 금지됐다.

한편 ‘학부의 검정’을 통과한 교과서에는 민영환이 죽음으로 항거했던 을사늑약에 대해 다음과 같이 기술됐다.

이 전쟁[러일전쟁]이 일어나자 조정이 동양의 평화를 확립하기 위하여 우리나라의 부강을 협조한다는 뜻으로 일본과 조약을 맺어 양국의 친밀한 교의(交誼)를 협정하니 이를 을사오조약(乙巳五條約)이라 한다. (『초등본국약사(初等本國略史) 2』(1909.09.30.), 『신찬초등역사(新撰初等歷史) 권3』(1910.04.05.))

이른바 한국의 부강을 협조하기 위한 것이라는 일제의 ‘근대적’인 ‘법령’의 지배하에서, 한국인의 국권회복을 위한 노력은 ‘양국의 친밀을 해치는 불법’으로 탄압을 받았다. 민영환이 순국한 지 5년째가 되던 해에 한국은 ‘보호국’에서 ‘식민지’가 되고 말았다.

민영환과 혈죽 사진

애국계몽단체인 대한구락부에서는 일본인이 운영하는 키쿠다 마코토(菊田眞) 사진관에 의뢰하여 혈죽 사진을 촬영했다. 이 사진은 1906년 7월 15일에 찍은 혈죽 사진 위에 민영환의 초상사진을 메달리온(메달과 같은 원형 모양) 형식으로 붙이고 그 전체를 다시 복제 촬영한 것이다. 사진은 두꺼운 판지에 인쇄됐으며 서울 모교(毛橋, 현 무교동)에 있던 기쿠타 마코토 사진관 마크가 압인으로 새겨져 있어, 판매용 기념품으로 제작됐음을 알 수 있다. 사진은 『독립기념관』 10월호에서 소개한 「양주은의 사진엽서」 속에도 있다

우리가 몰랐던 이야기

민영환이 순국할 당시 겨우 7세, 2세였던 장남 범식과 차남 장식은 독일과 프랑스에서 유학했다. 민장식에 관한 일제의 비밀문서 기록을 보면, 그는 1921년 2월에 중국 상하이에서 중국 학생들과 같이 중화민국여권을 갖고 프랑스로 갔다. 소르본 대학 문과대학에 재학했던 민장식은 1926년 12월에는 독일 베를린에서 유학 중에 동아일보사와 귀국해 있던 형 범식에게 통신을 보냈다. 다음 해 벨기에 브뤼셀에서 열릴 예정인 약소민족대회(피압박민족대회)와 박람회에 약소피지배 민족의 역사와 정치상의 학대·차별을 증명하는 자료로 출품하기 위해 을사늑약 때 순국한 아버지 민영환의 혈의 등을 보내 달라는 것이었다. 이때 대회 주최 측에서 보낸 대회 참가 권유서를 번역하여 실었던 『조선일보』 1926년 12월 14일 자 기사는 차압처분을 받았다. 또한 대회 참가를 논의하려던 사회단체와 신문관계자들의 간담회는 금지되었다.

※ 독립기념관 홈페이지에서 자료01의 이미지와 함께 찬의 번역문을 볼 수 있습니다. ① 독립기념관 홈페이지 → ② 자료(독립기념관 독립운동정보시스템) → ③ 소장자료 사진집 →

④ 독립운동가의 글과 그림

※ 자료는 최원리, 정낙평, 안수산(Suan Ahn Cuddy)님이 기증해 주셨습니다. 독립기념관의 연구와 전시, 교육을 위해 소중한 자료를 기증해 주신 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

참고

국립중앙박물관, 『근대 서화, 봄 새벽을 깨우다』 (전시도록), 2019. 국립현대미술관, 『대한제국의 미술 - 빛의 길을 꿈꾸다』 (전시도록), 2018.민명기, 『죽지 않는 혼』, 중앙북스, 2018. 최열, 「혈죽의 노래, 계정 민영환」, 『내일을 여는 역사』 49, 2012. 홍선웅, 『한국근대판화사』, 미술문화, 2014.