이달의 독립운동가

민족혼을 지켜낸

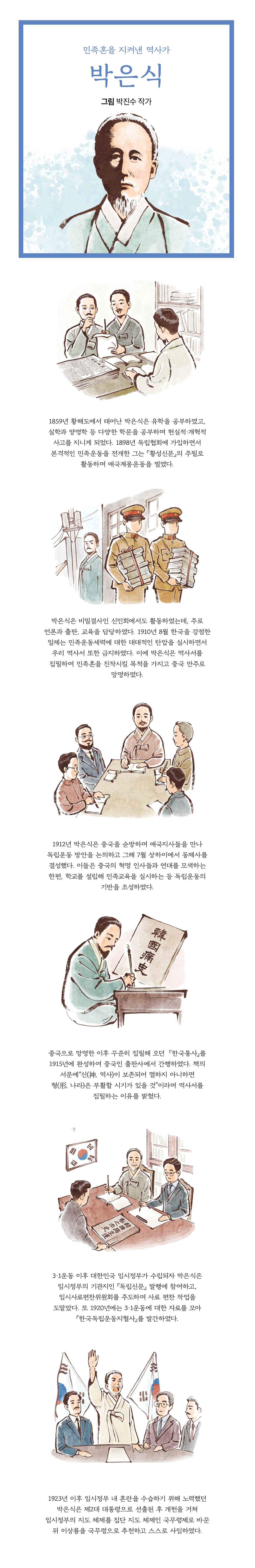

역사가 박은식

글 전시부

민족혼을 지켜낸

역사가 박은식

독립기념관은 국가보훈처 및 광복회와 공동으로 박은식을 2019년 11월의 독립운동가로 선정했다. 박은식은 『한국통사』와 『한국독립운동지혈사』 등의 역사서를 편찬하며 민족혼으로서의 우리 역사를 지키고 알리는 데 크게 기여했다.

언론·교육 등 여러 방면에서 애국계몽운동을 전개하다

박은식은 1859년 9월 30일 황해도 황주에서 태어났다. 아버지가 운영하는 서당에서 한학을 익힌 그는 정약용의 학맥을 이은 문인들과 교류하며 실학과 양명학 등을 접하고 현실적·개혁적 사고를 가진 유학자로 성장하였다. 이와 함께 위정척사론의 대가인 화서학파의 문하에서 성리학을 연구하며 외세의 침략에 대항하여 민족 자주와 독립을 지켜야 한다는 사상을 키워갔다.

1898년 독립협회 가입을 시작으로 민족운동에 투신한 박은식은『황성신문』, 『대한매일신보』 주필로 활동하고 『서북학회월보』 등에도 각종 논설을 발표하며 언론을 통한 계몽운동을 전개하였다. 또 서북협성학교, 오성학교 교장을 맡아 실력양성운동에도 힘을 쏟았다. 이처럼 언론과 교육 부문을 중심으로 애국계몽운동에 앞장선 박은식은 비밀결사 단체인 신민회에도 참여하며 다양한 방면에서 국권수호를 위한 노력을 아끼지 않았다.

민족정신 고취와독립운동 통합에 앞장서다

1910년 8월 일제가 한국을 강점하자 1911년 5월 중국으로 망명한 박은식은 만주에서 민족혼이 담긴 역사서를 저술하였다. 중국 관내로 활동 무대를 옮겨 1912년 상하이에서 동제사를 결성하고 총재를 맡아 독립운동 기반 조성에 매진하였다. 또한, 역사를 보존하는 것이 나라를 지키는 것이라는 일념으로 역사서 저술도 이어나가 1915년 『한국통사』를 간행하였다. 1917년에는 독립운동가 14명 중 한 사람으로 「대동단결선언」을 발표하여 독립운동 세력의 단결을 촉구하였다.

이후 대한민국 임시정부에 합류한 박은식은 『독립신문』 발행과 임시사료편찬위원회가 주관하는 『조일관계사료집』 편찬에 참여했다. 역사가로서도 활동을 계속하며 1920년에는 『한국독립운동지혈사』를 발간하였다. 한편 1923년 국민대표회의 이후 무력화된 임시정부 상황을 수습하기 위해 1925년 3월 제2대 대통령으로 선출된 그는 헌법 개정 등을 단행하며 임시정부 정상화에 힘을 쏟았다. 역사가이자 독립운동가 원로로서 활동하던 중 건강이 악화되어 1925년 11월 66세를 일기로 서거하였다. 정부는 그의 공훈을 기리어 1962년에 건국훈장 대통령장을 추서하였다.

박은식(朴殷植)

1859.09.30. ~ 1925.11.01.

황해도 황주건국훈장 대통령장(1962)

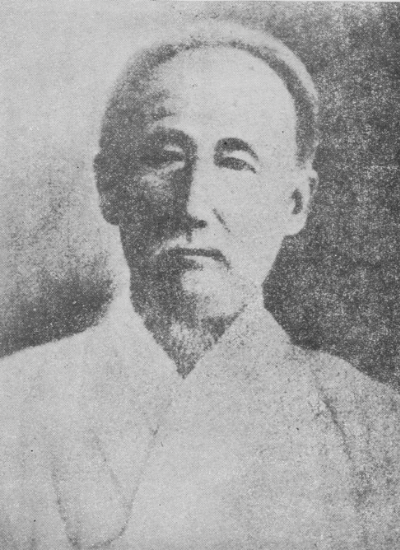

대동고대사론(大東古代史論, 1911)

중국 망명 후 서간도 환인현에 있는 윤세복의 집에 머물며 저술한 역사서이다. 박은식은 한민족을 포함한 고대 동방민족을 단군 조선에 뿌리를 둔 대동민족이란 개념으로 정리하였고, 백두산을 중심으로 만주와 한반도 일대를 대동민족의 활동 영역으로 규정하였다(박기정(朴箕貞)은 박은식이 중국에 망명하여 독립운동에 종사할 때 사용한 이름 중 하나이다)

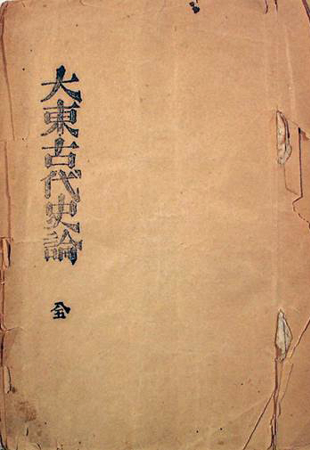

한국독립운동지혈사(韓國獨立運動之血史, 1920)

3·1운동 소식을 듣고 자료를 모아 발간한 역사서이다. 1884년 갑신정변부터 1920년 독립군의 무장투쟁까지 일제 침략에 저항한 모습들을 서술하였다. 박은식은 이 책에서 1884년 이래 동학농민전쟁, 의병전쟁 등을 통해 축적된 민족적 역량이 3·1운동을 계기로 폭발했다고 평가하였다

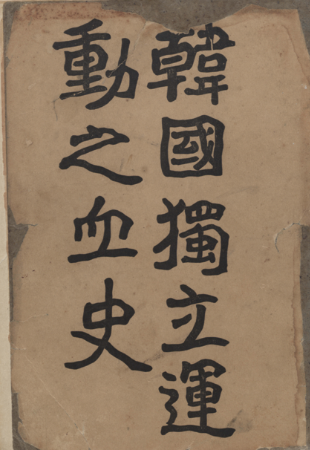

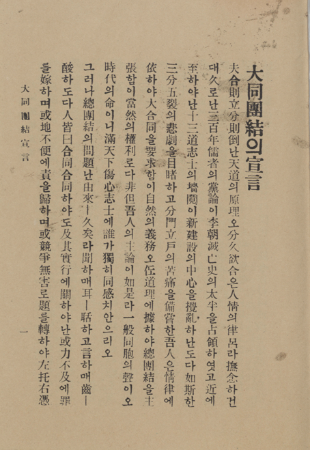

대동단결선언(1917.07.)[등록문화재 제652호]

1917년 7월 상하이에서 독립운동가 14명의 일원으로 발표한 선언서이다. 주권을 민족의 고유한 것으로 규정하고, 1910년 8월 경술국치로 주권이 소멸된 것이 아니라 순종이 포기한 주권이 국민에게 이어진 것이라고 밝혔다. 또 주권의 권리와 의무를 행사하기 위해 임시정부의 수립을 제의하였다

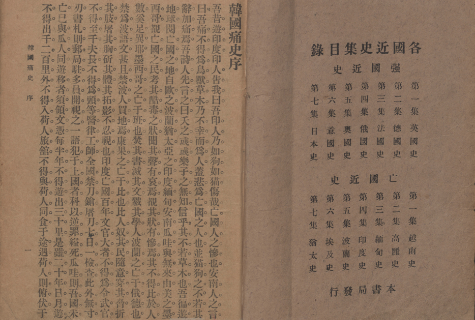

한국통사(韓國痛史, 1915)

중국 상하이에서 발간한 역사서이다. 1864년 흥선대원군 집정부터 1911년 105인 사건까지 일제 침략을 중심으로 서술하였다. 박은식은 이 책을 통해 아픈 역사의 교훈을 되새기고, 그 토대 위에서 독립투쟁의 정신을 고취시키고자 하였다

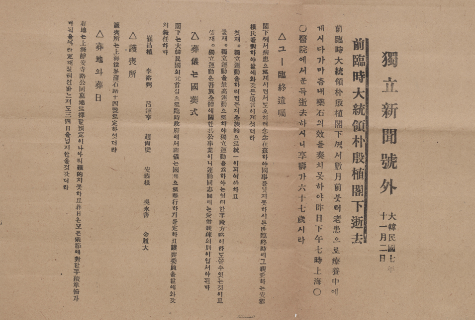

박은식 서거 소식과 유언을 전한 독립신문 호외(1925.11.02.)