자료로 읽는 역사

그 소년은 보통학교에서

무엇을 배웠을까?

글 김경미 자료부

그 소년은 보통학교에서 무엇을 배웠을까?

일제강점기 초등학생의 학교생활

조선인은 보다 나은 삶을 위해 보통학교에 진학했지만, 학교에서는 조선인을 철저한 천황의 신민으로 만들고자 했다. 1930년대에 보통학교를 다녔던 정덕기 님이 독립기념관에 기증해 주신 자료를 중심으로 일제강점기 초등학생의 학교생활을 살펴보고자 한다.

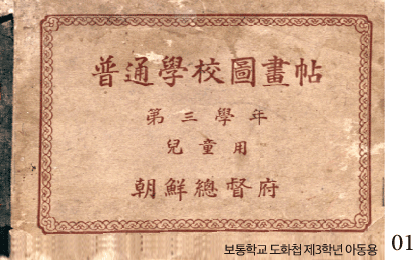

자료01) 1930년대 보통학교에서 사용했던 교과서

보통학교에서는 국정교과서제를 시행하여 거의 모든교과가 조선총독부에서 편찬한 교과서를 사용했으며, 5-6학년 산술과 습자 교과서는 일본 문부성에서 편찬한 일본의 심상소학교용을 사용했다.

소년의 학교생활

충청남도 부여군 초촌면에 살던 소년은 10살이 되던해 이웃 석성면에 있는 석성공립보통학교에 입학했다. 모든 면(面)에 보통학교 1개를 두는 ‘1면1교제’가 시작되었지만, 소년이 사는 초촌면에는 아직 학교가 없었다. 소년이 보통학교에 입학한 1932년 조선의 보통학교 전체 학생 수는 513,786명으로 취학률은 17.8%였다. 학령 아동 5명 중 1명도 학교에 갈 수 없을 때였으니, 소년은 선택된 소수의 집단에 속했다고 할 수 있다.

3·1운동 이후 조선 사회에서는 교육열이 높아져 되도록 자식들을 보통학교에 보내고자 했으나, 학교의 수용인원이 부족하여 입학지원자들은 경쟁을 해야 했다. 입학시험은 일종의 지능검사에 가까운 것으로, 예를 들면 그림책을 들고 계란이 몇 개인가를 물어보는 방식이었다. 1932년에는 입학지원자 127,364명 중 입학자는 103,866명으로 합격률은 81.6%였다.

보통학교에서는 수업료를 받았기 때문에 학교를 다니는 데는 가정의 경제적 여건이 영향을 미쳤다. 매월50전~1원 이내의 수업료를 포함하여 1932년 보통학교학생 1인당 1년 교육비는 책값, 기타 제 잡비를 통틀어 11원 80전이 들었다. 당시 쌀 한 가마니 가격은 17원이었다. 1920년대 말의 세계대공황의 영향으로 농촌생활이 궁핍해져 중퇴하는 학생도 적지 않았다. 독립기념관에 기증된 2학년부터 5학년까지 소년의 통신부(성적표)를 보면, 2학년 초에 52명이었던 반 학생 수가 5학년 말에는 44명으로 줄었다.

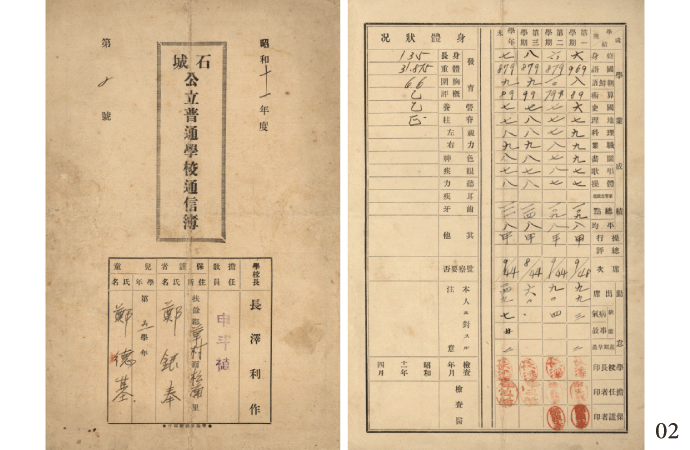

자료02) 보통학교 5학년 통신부(1936)

매년 통신부에는 1-3학기의 학업성적, 조행(操行),출결 상황과 학년 말 종합점수, 신체 상황을 기록했다. 학업성적은 모든 교과목에 대해 10점 만점에 6점부터 평가하고 총점을 내어 학급 석차를 매겼다. 조행은 우(優),양(良), 가(可) 또는 갑(甲), 을(乙), 병(丙) 3단계로 평가했다.

보통학교의 입학식은 4월이었다. 입학한 첫날 소년이 가장 먼저 배운 것은 교사의 호명에 대답하는 방법이었다. 교사가 소년의 이름을 부르면, 그는 큰 소리로 ‘하이(はい, 네)’하고 대답해야 했다. 그리고는 교사의 뒤를 따라다니며 변소와 운동장, 화단 등 학교 시설물의 이름을 일본어로 익히는 연습을 했다. 입학한 후 10일 동안은 교실에 들어가지 않고 운동장에서 차려, 쉬어, 앞으로나란히, 바로 등의 일본어 호령에 따라 집합 정렬하는 훈련을 반복했다. 일본식 한자 읽는 방법으로 불리기 시작한 소년의 이름을 비롯해 소년의 눈에 보이는 모든 사물과 행동이 일본어로 다시 태어났다.

보통학교 교육은 매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지를 한 학년으로 하여 1년 3학기 제로 운영됐다. 1학년 때 배우는 교과목은 수신, 국어, 조선어, 산술,창가·체조였다. 소년의 학교에는 교장을 포함하여 일본인 교사가 2명, 조선인 교사가 4명 있었지만, 조선어외 모든 교과는 일본어로 가르쳤으므로 소년이 무엇보다도 빨리 익혀야 하는 것은 ‘국어’인 일본어였다. 국어는 매주 10시간이었으며 2학년부터는 더 늘어나 12시간이 되었다가 5학년부터는 9시간이 되었다. 이에 비해 조선어는 1학년에 5시간이었다가 3학년부터는 3시간, 5학년부터는 2시간으로 줄었다.

교과과정 중 수업 시간은 국어가 가장 많았지만, 가장 중시된 것은 수신(修身)이라는 도덕 교과였다. 1학년 수신 교과서의 처음에는 학교 교실과 가정에서 지켜야 할 예절을 그림으로 보여주다가, 일본어를 조금 익힐 무렵에 배우게 되는 뒷부분에는 그림과 함께 “천황폐하는 우리나라에서 제일 존귀한 분입니다. 천황폐하는 우리나라를 다스려 주십니다.”, “일장기는 우리나라의 국기입니다”라는 글도 쓰여 있었다. 소년은 글을 암송하며 천황에 대해 90도로 허리를 굽혀 인사하는 최경례를 복습하고 ‘국기(國旗)’와 ‘군기(軍旗)’를 대하는 마음가짐도 갖추어야 했다.

자료03) 보통학교 조선어과 3학년 시험문제(1934)

二. □中에 文字를 너으시오. 神武天皇이 卽位하신 날이 □□□□에 당함으로, 이날을□□□로 定하고, 왼나라가 誠心껏 □□하는 것이올시다.

조선어과의 시험문제로, 일본의 초대 천황인신무천황(神武天皇)이 즉위한 2월 11일이 기원절이라는 것을 알고 있는지 확인하는 문제이다. 조선어과는 조선인 아동에게 천황 이데올로기를 주입하는 도구로도 활용되었다는 사실을 알 수 있다. 그러나 1938년부터는 조선어과가 선택과목이 됨으로써 이마저도 폐지되고 말았다.

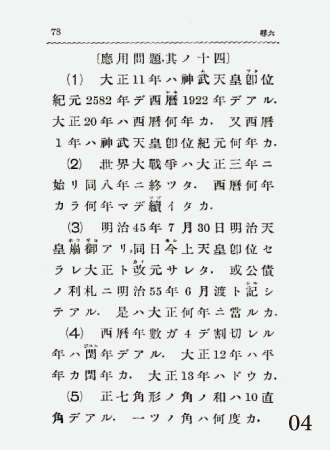

자료04) 심상소학 산술서 제6학년 아동용』(1921) 중 응용문제 14번

(1)대정11년은 신무천황 즉위 기원 2582년으로서력 1922년이다. 대정20년은 서력 몇 년인가. 또 서력1년은 신무천황 즉위 기원 몇 년인가.

(2)세계대전은 대정3년에 시작하여 동8년에 끝났다. 서력 몇 년부터 몇 년까지 계속되었는가.

(3)명치45년 7월 30일 명치천황 붕어하여, 동일 금상천황 즉위하시어 대정으로 개원되었다. 혹 공채(公債)증서에 명치55년 6월 양도라고 쓰여있다. 이는 대정 몇 년에 해당하는가.

(4)서력 연수가 4로 나누어지는 해는 윤년이다. 대정12년은 평년인가 윤년인가. 대정13년은 어떤가.

(5)정7각형의 각의 합은 10직각이다. 하나의 각은 몇 도인가.

(5)의 일반적인 산술문제에 비해 (1)~(4)의 문제는 산술을 연습하면서 천황이 다스리는 일본 국민으로서의 시간관념을 익히도록 하는 문제이기도 했다.

3학년부터는 ‘도화(圖畫)’를 새로 배우고, 4학년부터는 ‘이과’와 함께 ‘직업’ 교과를 배우기 시작했다. 직업과는 1929년부터 보통학교에 도입된 교과로, 초등교육에서 직업 훈련을 강화하여 학생들이 학교를 졸업하면 바로 생업에 종사할 수 있도록 하기 위한 것이었다. 조선총독부는 피폐해진 농가를 살리겠다고 1932년부터 농촌진흥운동을 시작하여 농민의 자력갱생(自力更生)을 강조했다. 농민이 8할인 조선의 보통학교에서는 대부분 집단 농장과 같은 실습 시설을 갖추고 교사들이 학생을 지도했다. 소년의 5학년 직업과 시험문제를 보면, “학교원(學校園)에서 재배하는 작물을 아는 만큼 써라”라는 질문에 대해 “1. 토마토 2. 가지 3. ? 4. 칸나 5. 오이 6. 참외 7. 볏모(苗) 8. 나팔꽃 9. 호박 10. 콩 11. 무우 12. 감자”라고 답을 썼을 만큼 다양한 농작물을 재배했다.

5학년과 6학년에서는 지리와 국사를 일주일에 2시간씩 배웠다. 지리 교과서는 “우리나라는 아시아주의 동부에 있으며, 일본열도와 조선반도로 이루어져 있다”는 말로 시작되어, 소년이 사는 조선은 일본의 한 지방으로 취급됐다. 조선이 속한 일본은 아시아주에서 가장 부강한 나라이자 세계의 주요국 중 하나라며 소년에게 ‘일본 국민’으로서의 자부심을 불어넣었다.

국사 교과서에서 조선은 일본 역사의 흐름 속에서 조선지방의 역사로 취급되었을 뿐 아니라, 고대에는 중국과 일본에 종속되었고 이후 고려와 조선은 중국의 속국이었던 것으로 기술되었다. 이러한 점은 조선이 일본의 식민지가 된 것이 당연한 일이라는 이미지를 갖게했다. “명치천황은 아버지가 자식을 생각하듯 깊은 애정으로 조선 인민의 행복을 생각하여” 조선을 병합했으며, 이때부터 조선의 산업이 발전하고 신민(臣民)의 안녕과 행복이 증진됐다며 일본의 조선 통치를 찬양했다. 이제 소년은 일본 국민이면서 동시에 열등한 역사를 지닌 식민지인이기도 한 존재가 되었다.

황국신민 교육을 받다

소년이 6학년이 되었던 1937년 7월에 일본은 중일전쟁을 일으켜 본격적으로 대륙침략을 시작했다. 조선은 인적, 물적으로 전쟁을 뒷받침하는 기지가 되어야 했다. 학생들은 “대일본제국의 신민으로 천황폐하께 충의를 다하겠다”고 맹세하는 황국신민서사를 암송하여 매일 아침조회에서 큰 소리로 외치고, 목검을 들고 하는 일본식 체조인 황국신민체조도 반복해서 훈련했다. 매월 6일은 학교애국일로 정해져, ‘국기’인 일장기를 게양하고 ‘국가’인 기미가요를 부르고 천황이 있는 동쪽을 향해 절을 하는 동방요배를 하는 등의 의식을 거행한 후 신사 참배를 했다.

이와 같이 일본이 일으킨 전쟁에 조선이 휘말려가기 시작할 때, 소년이 보통학교의 마지막 학년에서 가장 중요한 것으로 배워야 했던 것은 무엇이었을까? 6학년 수신 교과서에서는 “국민의 천황에 대한 충성은 최고의 도덕”이라고 하며, 「우미유카바(바다에 가면)」를 인용한다. “바다에 가면 물에 잠긴 주검, 산에 가면 풀이 무성한 주검, 천황의 곁에서 죽는다면, 결코 되돌아보지 않으리.” 이는 천황에게 죽음으로 충성을 맹세하는 일본의 옛 시가로, 1937년에 군가로 만들어져 기미가요 다음의 ‘제2의 국가’로 불리게 된다. 노래는 6학년 국어 교과서의 마지막 단원에서 다시 인용되어 소년에게 천황을 신으로 우러러 받들고 부모같이 생각해 모시면서 목숨을 바쳐 충성할 것을 강조하며 이른바 ‘국어’ 교육의 마지막을 장식했다.

자료05) 『보통학교 우량대전과 제6학년 후기』(1937)

보통학교 각 학년 전 교과의 참고서를 한권에 담은 전과는 2학년부터 전·후기용이 따로 있었다. 이 전과는 1937년 10월에 경성에 있는 박문서관에서 나온 것으로, 표지에 군기인 욱일기(旭日旗)와 총칼을 들고 전진하는 병사들의 그림이 선명하다.

자료06) 보통학교 졸업증서(1938)

소년은 1938년 3월 31일 자로 보통학교 6개년간의 전 교과를 이수했음을 증명하는 졸업증서를 받았다. 소년이 보통학교에서 6년간 배운 것은 “자력갱생하는 농민이 돼라”는 생활교육과 함께 “일본인이 되어 천황을 위해 기꺼이 목숨을 바치라”는 죽음의 교육이었다. 그런데 소년이 마지막으로 보통학교를 다닌 1937학년도는 그러한 죽음의 교육이 노골적인 모습을 드러내기 시작한 해에 불과했다.

자료01 중 『보통학교 도화첩』(정일균 님 기증) 외 모든 자료는 정덕기 님 기증 자료입니다. 독립기념관의 연구와 전시, 교육을 위해 자료를 기증해 주신 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

참고

박완서 )『그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까』, 웅진출판, 1992.

오성철 ) 『식민지 초등교육의 형성』, 교육과학사, 2000.

한국교육개발원 ) 『한국 근대 학교교육 100년사 연구(II) -일제시대의 학교교육』, 한국교육개발원, 1997.