선열의 발자취를 찾아서

한국광복군 활동지를 찾기 위한 여정의 시작

글 김주용 독립기념관 책임연구위원

한국광복군 활동지를 찾기 위한 여정의 시작

8월 31일 우한(武漢)을 떠나는 날. 결국 유명한 사적지인 황학루(黃鶴樓)는 끝내 보지 못했다. 아쉬움을 뒤로 하고 아침 기차에 몸을 실어 푸양(阜陽)으로 향했다. 우리 일행은 기차를 타고 가면서 한국광복군 제3지대의 활동지인 안후이성(安徽省) 푸양과 린촨(臨川)에서 조사할 사적지에 대해 점검했다.

역사의 산증인을 만나 답사 의지를 다지다

본격적인 답사에 앞서 이곳에서 활동했던 독립지사인 김우전 전 광복회장의 자택을 찾았다. 김우전 전 회장은 한국광복군의 산증인으로, 우리는 답사 의지를 다지기 위해 그와 이야기를 나누었다. 그는 동지이자 독립투사였던 이성수의 안타까운 죽음과 일본의 비인간적인 태도에 비분강개하며 이야기를 하다가, 사진 몇 장과 자신이 작성한 조사보고서를 보여주면서 이번 실태조사의 성공을 기원했다. 그가 이토록 독립운동의 역사적 공간을 되찾는 데 열정을 바치게 된 것은 광복 후 김구와 함께 통일운동에 나섰기 때문이리라. 필자의 손을 힘껏 쥐는 김우전 전 회장의 손에서 통일에 대한 소망이 그대로 전달되었다.

한국광복군 제3지대, 그 역사의 시작으로

1940년 9월 17일 중경에서 성립된 한국광복군은 이후 몇 차례 조직 개편이 진행되었다. 그중 푸양과 린촨에서 활동했던 제3지대는 중국에서 일본군과 가장 가까운 곳에 위치해 있었다.

우리는 이선자 부관장이 여러 해 전부터 조사해온 내용을 숙지하면서 이번에는 한국광복군 제3지대 본부에 조그마한 기념표식이라도 설치해야 한다고 재차 강조하며, 푸양 공항에 내렸다. 수속을 마치고 나오니 한족 기사가 기다리고 있었다. 차를 타고 도착한 호텔은 비가 와서 그런지 방 안에 에어컨이 나오는데도 습도가 높았다. 호텔을 나와 첫 번째로 찾은 곳은 한국광복군 제3지대 성립장소였다. 흐름상 한국광복군 간부훈련반이 설치되었던 린촨을 먼저 답사하는 것이 순서이나, 교통사정 등을 고려했을 때 푸양의 한국광복군 제3지대 성립 장소부터 가는 것이 더 나은 선택이었다.

1940년 9월 17일 한국광복군이 중경에서 창건되고, 총사령부가 곧 시안(西安)으로 이동하여 1941년 3개 지대 1개 분처가 편성되었다. 1942년 2월에는 지대의 명칭을 ‘징모분처(徵募分處)’라 하였다. 이때 징모 제6분처가 창설되었는데, 이것이 한국광복군 제3지대의 전신이다.

한국광복군 편제도

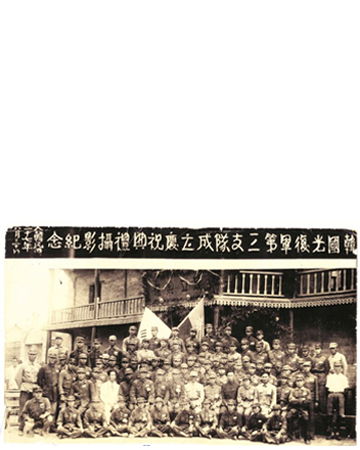

한국광복군 제3지대 성립전례식

한국광복군 제3지대 훈련 모습

징모 제6분처가 탄생하기까지

징모 제6분처는 초모활동에서 성과를 거두었다. 시안을 떠나 산둥(山東)으로 이동하려 하였으나 일제의 방해와 산둥 방면의 상황이 불리하여 1943년 3월 푸양으로 진로를 바꾸어 본거지로 삼았다. 푸양은 일본군 점령지역과 근접해 있었고, 중국군 제10분교가 인접해 있었다. 이에 일본군 점령지역을 대상으로 한 초모활동에 유리한 지점이었으며, 중국군으로부터 협조가 가능하였다. 제6분처는 푸양을 중심으로 쉬저우(徐州)·꾸이더(歸德)·난징(南京) 등지에서 초모활동을 전개하였다. 특히 1944년 징병 및 학병들이 중국 전선으로 투입되자, 그들은 일본군을 탈출하여 푸양으로 집결하였다. 공작대원들이 초모해온 인원들과 일본군을 탈출한 한인사병들을 위해서 한국광복군 훈련반을 설치하고, 그들을 교육·훈련시켜 광복군에 편입되도록 하였다. 그리하여 징모 제6분처의 인원이 증가되면서 제3지대 성립이 가능해졌다.

총사령 지청천은 이러한 상황을 군무부 및 통사부에 보고하면서 제3지대의 편성을 요청하였고, 그리하여 1945년 3월 17일 통사부가 제3지대의 편성을 승인하였다. 한국광복군 간부훈련반의 졸업생 가운데 푸양에 잔류한 김국주·이동진·윤창호·배경진·한성수·김이호·변영근·김용호·윤영무·차약도·김우전·김규열 등이 제3지대 창설의 주역이었다. 이들은 본부 요원과 신입대원의 교육 및 훈련을 담당했지만, 대부분 적의 점령지역으로 나가 초모공작을 전개하는 지하공작대원으로 활동하였다. 그러나 당시 주임을 맡았던 김학규가 미군 OSS와의 합작문제로 여유가 없어 지대 편성이 곧바로 이어지지는 못하였다.

김학규는 일찍이 신흥무관학교를 졸업하고 양세봉이 이끄는 조선혁명군에서 참모장직을 수행하는 등 한국광복군 창설 주역 중 한 명이다. 이후 김학규와 중경에 파견된 간부들이 도착하여 제3지대가 편성되었다. 총사령부 고급참모인 이복원을 부지대장으로, 엄항섭을 정치지도원 겸 OSS훈련 책임자로, 박영준을 구대장으로 각각 임명·발령하였다. 이로써 제3지대는 1945년 6월 30일 푸양 중심지에 자리 잡은 푸양극장(푸양시 인민극장)에서 성립전례식을 거행하였다.

옛 모습이 사라진 푸양극장 터

32.90863N, 115.80725E. 푸양시 인민가 인민서로 2번지에 위치한 옛 푸양극장 터의 위도와 경도이다. 이선자 부관장이 미리 조사했던 옛 푸양극장 터에 도착한 우리는 건물 전경을 촬영하기 위해 타고 온 차를 잠시 다른 곳에 주차했다. 제3지대원들은 이곳 푸양극장에서 <탈출기>라는 제목으로 연극을 공연하기도 했다. 오늘날 ‘맨해튼’이라는 술집으로 변한 푸양극장은 원형이 많이 훼손되어 있었다. 그러나 역사적 현장에 직접 발을 디디니 1945년 6월의 뜨거운 함성이 그대로 들리는 듯 했다. 입구에는 ‘마약을 멀리하고 생명을 아끼자’라고 적힌 빨간색 현수막이 걸려있었다. 내부로는 들어가지 못했다. 임공재 사진작가는 제3지대 성립전례식 때 대원들이 푸양극장 밖에서 기념 촬영한 사진을 떠올리며 당시의 역사를 기억에서 소환하려고 열정적으로 카메라 셔터를 눌러댔다.

옛 푸양극장을 제대로 찍기 위해 건물 앞으로 사람과 차가 지나가기를 기다렸지만 워낙 유동인구가 많은 곳이라 그 모습을 온전히 담아내기는 어려웠다. 이선자 부관장과 우리 일행은 푸양시와 협의하여 이곳에 제대로 된 표지판이나 표지석이라도 설치하는 것이 후대에 대한 책무라는 생각에 모두 동의했다. 물론 현실이 녹록하지는 않지만 말이다.

가끔 한국 언론에도 보도되곤 했던 한국광복군 제3지대 성립장소에 대한 기념물 설치는 아직도 진행형이다. 우리는 다음으로 푸양의 한국광복군 제6징모처를 찾아 나섰다. 이선자 부관장이 미리 조사했다지만 다시 한 번 확인하기 위해서였다. 전날 비가 와서 그런지 길은 온통 진흙 범벅이었다. 흙탕물을 튀겨가며 비포장길을 달려 도착한 곳에서는 제6징모처의 흔적을 찾을 수 없었다. 뒤늦게 찾아온 우리를 원망이라도 하듯 주변의 도랑만이 우리를 맞이했다. 허탈했지만, 한편으로는 욕심이 과했다는 생각이 들었다. 김우전 전 광복회장이 생각났다. 이곳에서 린촨을 오갔을 그의 열정에 다시 한 번 경외심을 느꼈다.

김학규와 엄항섭

미국 전략사무국(OSS) 대원들과 김학규

한국광복군 제3지대 성립장소 푸양극장 자리

일정을 마친 우리는 호텔로 복귀했다. 습기로 가득찬 숙소에 카피가루를 놓았다. 은은하게 향이 퍼지니 기분이 한결 나아졌다.

다음호에 계속