글 임기대(부산외국어대학교 프랑스어권아프리카연구소장)

오늘날 아랍국가 중 서구식 민주주의를 실행하는 국가라고 한다면 단연 튀니지이다. 튀니지의 서구식 민주주의는 하루아침에 일궈낸 것이 아닌 오랜 독립운동을 통해 얻은 것으로, 이 중심에는 하비브 부르기바라는 인물이 있다. 그는 내부적으로는 온건한 경제개혁을 실행했으며, 대외적으로는 이스라엘을 포함한 아랍 제국과의 우호관계를 유지하려 노력하였다. 이러한 그의 독립운동 노선은 오늘날까지 유지되고 있는 튀니지의 국가 정체성과도 부합한다.

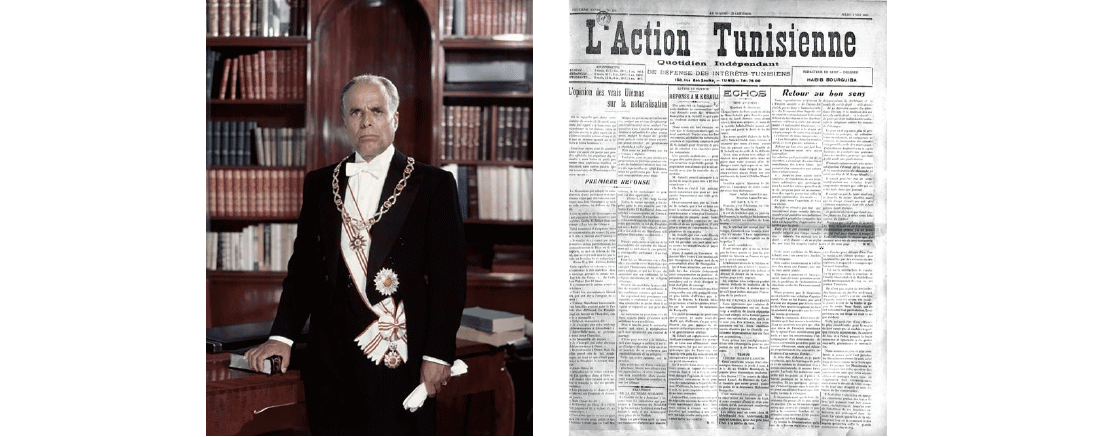

하비브 부르기바(1903~2000)(좌) / 부르기바가 발간한 민족주의 일간지,『락시옹 튀니지엔느(L’Action Tunisienne)』(우)

하비브 부르기바, 그는 누구인가

하비브 부르기바는 1903년 튀니지 모나스티르(Monastir)에서 출생했으며, 튀니스와 파리에서 법학을 공부했다. 1930년대는 식민지 국가의 유학생들이 프랑스에서 자신들의 정체성 찾기 운동을 한 시기였는데, 부르기바 또한 이 시기 분위기에 영향을 받아 민족주의 일간지 『락시옹 튀니지엔느(L’Action Tunisienne)』를 발간해 식민지배자들의 착취 메커니즘을 고발하는 한편 민족주의를 지지하면서 튀니지인의 국가 독립을 주장하였다. 부르기바는 이를 위해 간혹 투쟁도 불사했고, 프랑스 당국의 검열과 항의 투쟁에 대한 진압으로 투옥되기도 했다. 1945년 이집트 카이로에 망명하여 독립운동을 진두지휘했지만, 또다시 체포되어 구금되었다가 1954년에 풀려났다. 이후 1955년 프랑스가 튀니지의 독립을 약속하면서 부르기바 또한 귀국하여 이듬해 튀니지왕국의 총리가 되었으며, 1957년 튀니지공화국을 선언함과 동시에 대통령에 취임하였다. 1975년 종신 대통령으로 취임했지만, 1987년 11월 총리이자 ‘아랍의 봄’의 주역이었던 벤 알리(Ben Ali)가 무혈쿠데타를 일으키면서 해임되었다.

실용주의적 접근으로 주도한 독립운동

부르기바는 갓 서른 살이 넘은 1934년부터 튀니지 독립운동의 구심점이 되었다. 그는 독립운동이 실용주의적 접근 속에서 이뤄져야 한다는 믿음을 가졌다. 또한 독립운동이 일부 엘리트층의 전유물이 아닌 전 국민의 운동이 되어야 함을 강조했다. 동시에 당시 세계 흐름을 주시하면서 아랍이슬람주의를 고수하면서도 최대한 서구사상에 다가서려 했다. 1934년까지 대(對)프랑스 독립투쟁을 주도했던 데스투르당(Destour, 헌법자유당)이 활약상을 보이지 않자 탈퇴하여 신(新)테스투르당(Neo-Destour, 신헌법자유당)을 창설했고 서기장에 선출되었다. 이때 그가 발간한 『락시옹 튀니지엔느』는 당의 기관지 역할을 했다. 부르기바는 당의 조직을 전국적인 조직으로 발전시켰고, 프랑스 식민당국의 무력탄압에 대비하였다. 독립운동을 할 수 있는 중간 간부를 대거 육성함으로써 체포나 추방으로 생긴 공백을 극복했다. 제2차 세계대전이 발발했을 때에는 프랑스의 나치 협력체제인 비쉬(Vichy) 정부에 억류되어 회유를 협박받았지만, 끝내 굴하지 않고 연합군 편에 섰다. 이 선택은 훗날 프랑스로부터 수월하게 독립할 수 있는 발판이 되었다.

무력이 아닌 협상으로 쟁취한 독립

전쟁 후 부르기바는 중동국가와 미국·유럽 국가들을 돌며 튀니지 독립의 당위성을 호소했다. 이때 다른 한편에서는 아랍주의에 기반한 독립운동가들이 극단적 투쟁을 이어가고 있었고, 프랑스는 무력제재로 이에 대응하고 있었다. 또한 프랑스의 무력개입을 떠나 튀니지 독립운동가들 간의 내부투쟁도 본격화되었는데, 서구식의 세속주의냐 아랍민족주의냐 하는 노선을 두고 독립 전부터 대립해온 것이 오늘날까지 튀니지 사회에 내재해있는 구조적 문제가 되고 있다. 결국 프랑스는 온건주의자이자 서구식 개혁주의에 많은 관심을 보인 부르기바와 독립 관련 협상을 진행했다. 1955년 4월 부르기바는 에드가 포르(Edgar Faure, 1908~1988) 총리와 협상을 통해 외교와 국방을 제외한 튀니지 전역에서 군대를 철수시킨다는 협정을 끌어냈다. 이듬해인 1956년 3월 20일 프랑스는 결국 튀니지의 독립을 승인했다. 이는 인접국가인 알제리가 전쟁을 통해 독립을 쟁취한 것과는 완전히 다른 모습이었다. 이처럼 부르기바는 독립운동을 하는 데 있어 무력보다 최대한 협상을 통한 독립 쟁취를 추구했다는 점에서 오늘날까지도 튀니지의 탁월한 지도자로 인정받고 있다. 같은 해 군주제를 포기하면서 부르기바는 대통령으로 선출되었다. 이와 동시에 이슬람교를 국교로 삼았지만, 일부다처제를 폐지하고 이혼을 억제하는 친여성정책을 펼쳤으며 노동생산성에 타격을 입히는 것으로 논란이 있던 라마단(Ramadan)을 폐지하고자 했다.

독립 후에도 프랑스와 맞서 싸우다

독립 후 아랍이슬람 국가에서 그가 선택한 노선은 대개 이슬람주의자에게는 받아들이기 힘든 조치였다. 독립운동을 통해 아무리 명망이 높아졌다고 해도 아랍국가에서 그의 정책은 쿠데타의 위험을 안고 살 수밖에 없었다. 이에 그는 경제발전을 이루면서도 군사 쿠데타 위협을 제거하기 위해 최소한의 군사력을 유지하고자 노력했다. 총예산의 25% 이상을 교육과 농업에 투자했고, 국방비 지출은 10%를 넘지 않게 했다. 인접국가 알제리와 모로코가 지금까지도 아프리카 전체에서 1, 2위를 다툴 정도로 군비를 지출하고 있는 것과는 대조적이다. 유목민의 정착을 지원했고, 서구식 행정 원칙에 따라 지역 행정 구도를 완성했다. 프랑스와는 온건주의에 입각한 태도를 보였지만 때론 적대적인 관계에 있기도 했다. 1961년 부르기바 대통령은 프랑스 군 기지가 있던 비제르트(Bizerte)에서 철군을 요구했다. 프랑스 정부가 이에 응하지 않자 군사력이 든든하지는 않았지만 곧바로 비제르트를 공격했다. 2년 동안 1,000명의 사망자를 내면서 결국 비제르트를 자국 내 편입시키면서 국민들을 열광케 했다. 1964년에는 국민들의 굳건한 지지 속에서 프랑스인 소유 농지 국유화를 성공적으로 실행하였다.

그가 이룬 오늘날의 튀니지와 부르기비즘

튀니지 국민들은 독립운동 당시부터 주장한 부르기바의 실용주의 노선을 따르며 오늘날 튀니지가 다른 어떤 아랍국가보다 서구화되고 실용주의 국가라는 사실에 자부심을 느낀다. 튀니지라는 국가에 대한 체제 정비와 개혁 정치에 돌입하며 세속주의 이슬람국가를 건설하려 한 그를 일컬어 튀니지의 ‘케말 파샤’(튀르키예 대통령)라고도 부른다. 그가 추구한 독립운동 노선은 이후 ‘부르기비즘’(Bourguibism)으로 불리면서 튀니지 현대화에 기여했다. 부르기바의 이름을 딴 ‘부르기비즘’은 튀니지 현대 정치에 있어 중요한 요소로 터키의 ‘케말주의’와 흡사하며 튀니지 제1야당의 ‘칼브 투네스’(튀니지의 심장)의 이념이기도 하다. 부르기비즘은 독립에 대한 강한 의지와 민족주의를 기반으로 하여, 경제발전과 강력한 세속주의·복지국가건설·근대화를 주장하며 유럽과 아랍을 잇는 가교 역할을 하겠다는 메시지를 담고 있다. 이는 튀니지가 오늘날까지 추구하고 있는 사상이기도 하며, 아랍이슬람 국가이면서 서구와의 관계를 돈독히 하는 배경이 되고 있다. 이처럼 부르기바의 국가관과 독립운동관은 독립운동 과정부터 국가건설 과정에서 잘 드러나는데, 이는 오늘날의 튀니지를 이해할 때 빠트릴 수 없는 요소가 되었다.