글 권기준(대한민국역사박물관 전시운영과 학예연구사)

전시 포스터

전시를 소개하며

일제는 조선을 강점한 뒤 일부 제외한 신문을 모두 폐간하였다가 3·1운동을 계기로 다시 신문을 허가한다. 1920년에 창간된 『조선일보』와 『동아일보』가 대표적이다. 하지만 조건이 붙었다. 신문지법에 의해 신문지는 발행하기 전, 관청에 납부해야 했다. 이렇게 납부된 신문이 질서를 방해하거나 풍속을 혼란케 한다고 보일 때는 그 발매 및 반포를 금지할 수 있다. 즉, 검열이 이루어지고 있었던 것이다.

대한민국역사박물관은 광복절 77주년을 맞아 일제의 신문 검열이 어떻게 이루어졌는지 볼 수 있는 자료를 선보인다. 『중외일보』는 비교적 늦은 1926년에 창간되었으나, 『조선일보』와 『동아일보』 다음으로 가장 검열을 많이 받은 신문이다. 그럼에도 이 자료가 중요한 이유는 유일하게 검열 전후의 모습이 모두 남아있기 때문이다. 전시장에는 모든 기사가 온전하나 적나라한 빨간색의 검열 흔적이 남아있는 신문과, 그 결과 기사가 삭제되어 빈 공간만 남은 신문이 나란히 놓여있다. 이 둘을 보면 일제의 신문 검열과정을 추측하고 복원해볼 수 있다.

나아가 당시 언론인은 일제가 지시한 검열 사항을 항상 그대로 따르지만은 않았다. 지시한 사항을 모두 따르지 않고 소극적으로 검열할 때도 있었고, 인쇄를 멈추라는 지시가 있어도 이를 무시하고 계속 윤전기를 돌렸다. 그러고는 윤전기를 세웠다고 새빨간 거짓 보고를 하였다. 이러한 당시 식민 통치 및 검열에 저항했던 언론인의 여러 노력을 관람객 및 독자 분들이 기억하기를 바란다. 나아가 이 모든 내용의 핵심인 언론 자유의 중요성을 생각해보기를 바란다.

총독부의 신문 검열

일제강점기 당시 상황을 엿볼 수 있는 재미있는 일화가 하나 있다.

어느 날 오후 총독부 경무국 도서과*. 검열자는 한자 한구도 소홀히 하지 않고 눈에 불을 켠다. 신문에 빨간 줄이 그어진다. 이윽고 경기도 경찰부에 전화를 건다. “○○기사가 있는 ××신문 왕실 모독으로 차압되었으니 수배해주십시오” 관할 경찰은 해당 신문사로 출동하여 인쇄한 신문지를 전부 압수한다. 편집국은 이 소란을 보고는 경무국에 전화를 건다. “오늘의 기사는 어디가 나빴습니까?” “제1면 ○○기사 전부입니다” 신문사는 문제의 기사를 삭제하고 더불어 그 신문 번호를 없애 호외를 낸다.

* 恒緑, 「朝鮮に於ける出版物の考察」, 『警務彙報』 296 (1930.12.), 40쪽 재구성

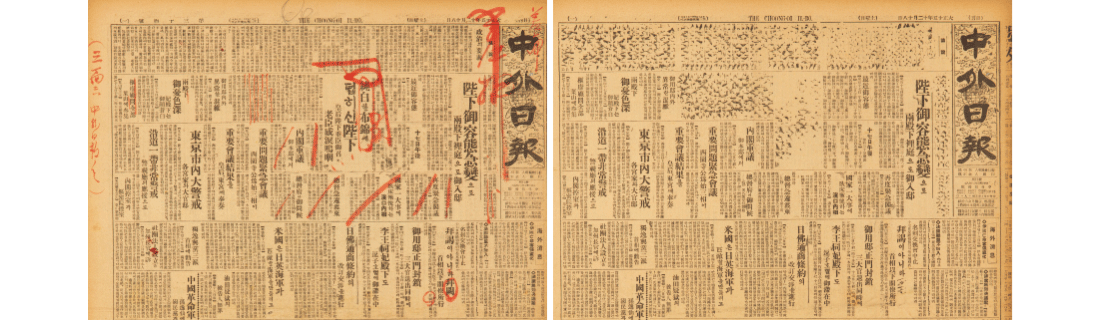

여기 신문이 한 부가 있다. 전시 중인 1926년 12월 18일자 『중외일보』 제34호. 이 신문을 보면 앞의 일화를 더욱 명확히 이해할 수 있다. 오른쪽 위에 중외일보라고 크게 신문 이름이 있다. 그리고 그 옆에 세로로 ‘差お’라 쓰여 있다. 이는 차압(差押), 즉 압수라는 뜻이다. 검열자가 빨간 줄로 그은 것을 바탕으로 무슨 기사가 문제였는지 알 수 있다. 가장 큰 표시로는 「순백(純白)한 포금(布錦)에 덥히신 폐하(陛下)」인데, 쉽게 풀면 ‘새하얀 이불에 덥히신 폐하’라는 뜻이다. 제목만 봐도 이 기사가 왜 검열 대상이었는지 알 수 있을 것이다. 일본 왕실의 기밀 정보인 일왕의 건강 위독을 누설했기 때문이다.

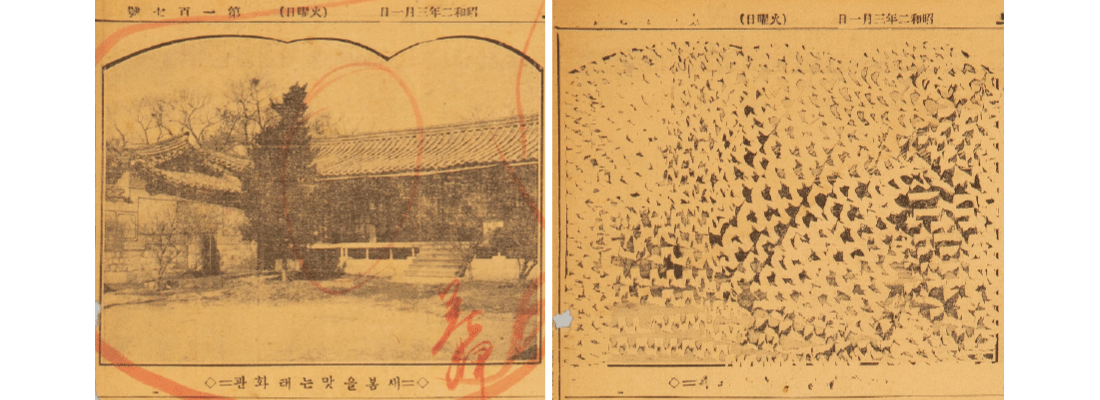

1926년 12월 18일자 『중외일보』 검열본(좌)과 삭제본(우)_검열본(좌)에는 중외일보라는 제목 옆에 압수라는 뜻의 차압이 빨간색으로 쓰여있다.

검열 대상이 된 19개 항목의 기사

이외에도 일제가 어떤 기사를 검열했는지는 쉽게 추측해볼 수 있다. 일본의 조선 통치에 방해가 되는 기사 그리고 일본을 욕보이는 기사일 것이다. 흥미로운 점은 검열당국이 무엇을 검열할 것인지에 대해 자세히 정리해놓았다는 점이다. 1928년부터는 업무량이 더욱 늘어 매뉴얼이 필요했는지, ‘간행물행정처분표준’에 사례를 모아서 정리하였다. 이듬해에는 ‘조선문 간행물 행정처분 예’라고 이름을 바꾸어 정리하였다.**

이 기준에 따르면 기사는 19개 항목 중 하나에라도 해당하면 검열 대상이 되었는데 대표적인 예로는 다음과 같다.

1. (일본) 황실의 존엄을 모독하는 기사

2. 국헌을 교란코자 하는 기사

…

6. 형사 피고인 범죄인 또는 사형자를 구호하거나 또는 범죄를 선동하는 기사

7. (일본) 제국을 모욕하거나 또는 저주하는 기사

…

9. 조선통치를 부인하는 기사

10. 조선통치를 방해하는 기사

11. 사유재산제도를 부인하는 기사

12. 계급투쟁 기타 쟁의를 선동하는 기사

…

16. 외설, 난륜, 잔인, 기타 풍속을 해칠 기사

…

** 정진석, 『조선총독부의 언론검열과 탄압』 (커뮤니케이션북스, 2008), 177쪽.

위와 같은 기준에서 검열·압수된 신문의 운명은 어떻게 되는 것일까? 압수된 신문은 원칙적으로 출판·배포할 수 없다. 즉 제34호 신문지는 이제 세상에 빛을 못 보게 된 셈이다. 하지만 신문사가 여기서 일을 그만둘 수는 없다. 취재한 수고는 물론이거니와 그 당시도 신문의 최대 수입원이었던 광고비를 생각해야 한다. 그리고 무엇보다도 언론인이 표현의 자유를 억압하려는 시도에 굴복해 신문을 포기할 수는 없다. 그리하여 신문지는 앞선 일화에서 말하듯 문제의 기사를 삭제하고, 신문 번호를 없애 호외를 낸다.

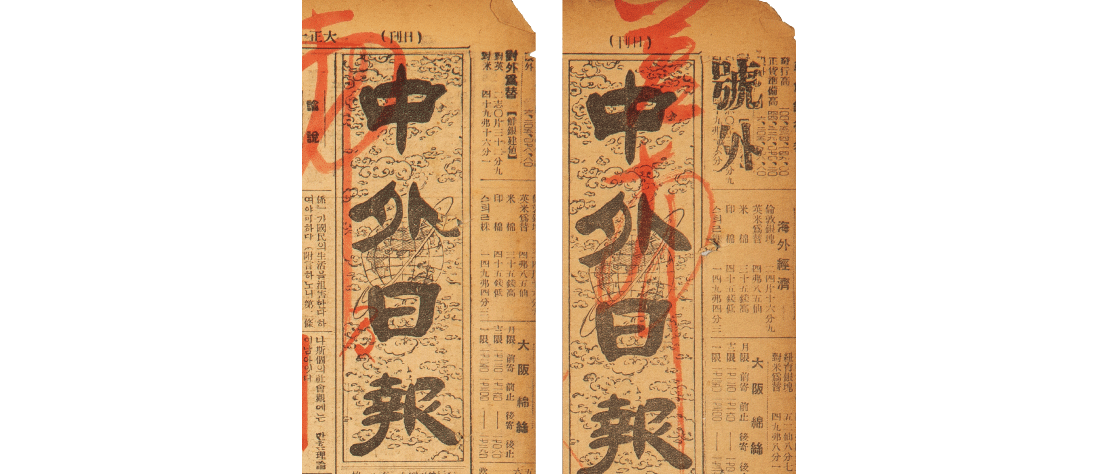

1926년 12월 18일자 『중외일보』 검열본 제호 옆에 압수 표시와 호외(號外)라고 쓰인 한자를 확인할 수 있다.

해당 신문은 검열 받은 뒤에 기사를 삭제하고 낸 호외 역시 압수를 당하였음을 알 수 있다.

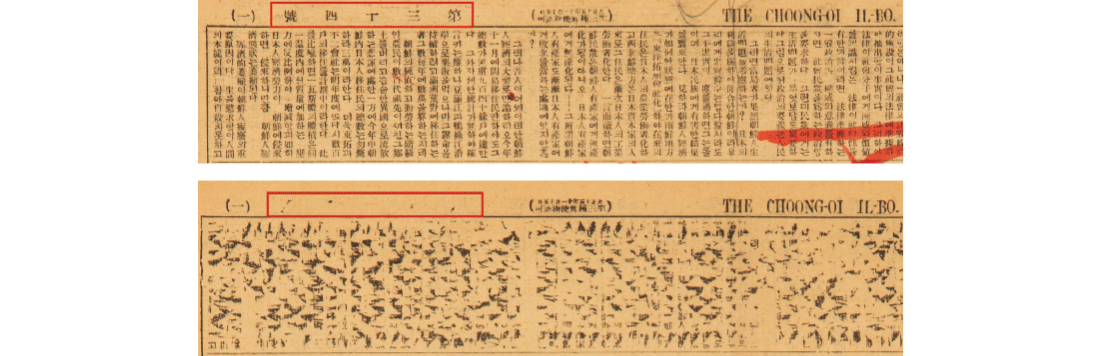

1926년 12월 18일자 『중외일보』 검열본(위)과 삭제본(아래)를 보면 상단에 '제34호'가 삭제되었다.

문제 부분만 도려내고 호외로 발행

흔히들 “호외요! 호외!”라고 외치는 신문팔이 소년의 모습을 그릴 수 있을 것이다. 여기서 호외란 무엇인가? 말 그대로 정해진 신문 호수 외의 신문을 일컫는다. 그렇기에 옛 신문사들은 정규 신문에 싣지 못한 중요 속보를 호외로 내보낸 셈이다. 1920~30년대 신문들의 경우는 조금 다르다. 정규 호의 신문은 압수되어 없어졌기 때문에, 그 신문의 문제 부분만 삭제하고 나머지는 호외로 발행하였다.

기사가 삭제된 신문을 보면 무슨 말인지 알 수 있을 것이다. 기사가 사라진 중외일보 글씨 오른쪽을 보면, 호외(號外)라고 쓰인 한자를 확인할 수 있다. 심지어 여기서는 검열로 압수당해 호외로 낸 신문에도 압수 표시가 있다. 일본 당국의 검열은 한 번에서 그치지 않고 끊임없이 이어졌던 것이다. 또한 검열 표시가 있던 신문지의 왼쪽 가장 상단에는 있던 ‘제34호’ 글씨도 잊지 않고 삭제하였다. 소극적이긴 하지만 이것이 일제 당국에 대항한 당시 언론인들의 저항이었던 셈이다.그뿐만 아니라 여러 기사들은 삭제되지 않고 그대로 남기기도 했다. 빨간 줄이 그어졌지만 기어코 내보낸 기사들이 있음을 확인할 수 있다. 이 기사들을 삭제하지 않은 속사정을 구체적으로는 알 수 없다. 하지만 이상한 것은 일왕의 건강 문제로 총독부가 기사를 삭제했음에도, 「폐하 용태 급변으로 양 전하 안뜰로 들어가시다」라는 제목의 기사로 일왕의 건강 문제를 여전히 노출시키고 있다는 점이다. 역사를 공부하면서 느끼는 재미 중 하나는 이런 것이지 않을까 싶다. 여기서 도대체 무슨 일이 일어난 것일까? 사료는 많은 것을 말해주지만, 말하지 않는 것도 많다. 이 글을 읽는 여러분도 한 번 추측해보며 또 다른 흥미를 느껴보길 바란다.

1927년 3월 1일자 『중외일보』 검열본(좌)과 삭제본(우)을 보면 태화관 사진이 삭제되었다.

사진 한 장으로 삭제 처분 받은 기사

대한민국역사박물관이 소장한 『중외일보』 중 검열 전과 후 버전이 모두 있는 것은 총 16개 호, 27개 기사이다. 이 중에서 특이하게 사진 한 장으로만 삭제 처분 받은 기사가 있다.새 봄을 맞는 태화관. 사진의 제목만으로도 검열 사유를 짐작할 수 있다. 태화관은 3·1 운동 당시 민족 대표 33인이 독립선언서를 발표한 곳이다. 이곳에서 3·1 운동을 시작했으니 독립운동의 상징과도 같은 셈이다. 1927년 3월 1일자 신문을 만든 편집자는 사진을 통해 8년 전의 뜨거웠던 독립운동의 열기를 다시 기억하고자 했을 것이고, 총독부 검열관도 그 의도를 충분히 파악했을 것이다. 이처럼 정치·사회 소식을 전하는 기사뿐만 아니라 사진 혹은 만화·문학·여행기 등도 검열관의 눈을 피할 수 없었다.

〈일제는 무엇을 숨기려 했는가?〉 전시장 모습

역사를 읽는 즐거움

대한민국역사박물관은 올해부터 로비 공간을 이용하여 시의성 있는 중요 소장품을 몇 점 공개하고 있다. 『중외일보』 검열본을 공개하는 이번 전시에서는 공간 한계 상 27개 기사를 모두 실물로 선보일 수는 없지만, 온라인 공간에 원문과 현대어 풀이를 모두 공개하였다. 역사에 관심 있는 독자 여러분들도 직접 찾아 읽으며 역사를 해석하는 즐거움을 맛보기 바란다. 교과서에서 말해주지 않는 1926~27년 당시 사회 분위기를 알 수 있는 것은 덤이다.