자료로 보는 역사 이야기

대한민국 임시정부가 편찬한

최초의 역사서

『한일관계사료집』

글 유완식 독립기념관 자료부 학예연구관

대한민국 임시정부가 편찬한

최초의 역사서 『한일관계사료집』

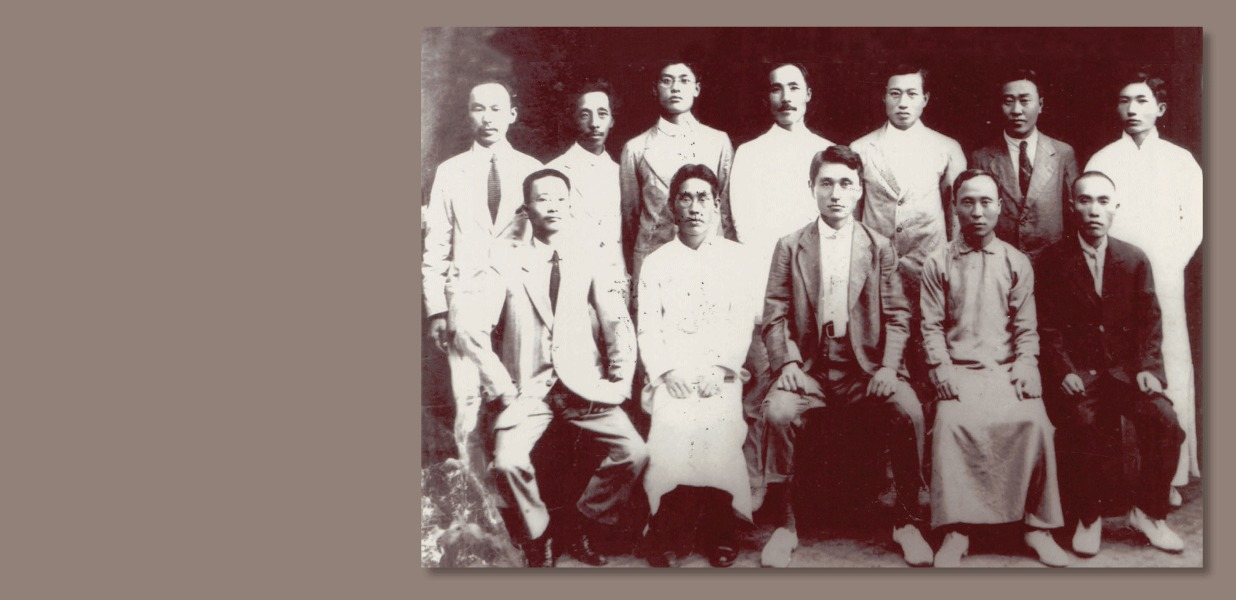

대한민국 임시정부 '임시사료편찬회' 위원들(1919)

대한민국 임시정부 차원에서 독립운동사를 정리할 필요가 있다는 지적은 1919년 5월 12일 제4회 임시의정원 회의에서 국무위원 조완구(趙琬九)에 의해 처음 제기되었다. 국무위원 조완구는 시정 방침 연설에서 "장래 방침에는 3월 1일부터 진행한 역사서를 편찬할 것"을 제기하였다. 그리고 제5회 임시의정원 회의에서 안창호가 국제연맹회의에 제출할 안건의 중요성을 재차 강조하였다. 대한민국 임시정부는 『한일관계사료집』을 편찬하기 위해 1919년 7월 정부령으로 국무원 내에 ?임시사료편찬회’를 설치하였다. '임시사료편찬회'는 임시정부의 주요 인사가 참여하여 총 33명으로 구성되었다. 총재에는 당시 임시정부 내무총장 안창호(安昌浩), 주임에 독립신문사 사장 이광수(李光洙), 간사에 김홍서(金弘敍)를 임명하였다.

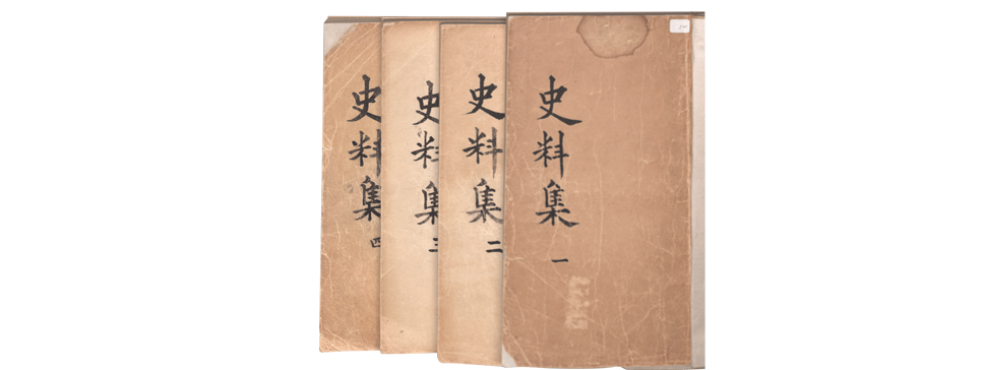

'임시사료편찬회'는 7월 초에 활동을 시작하여 사료의 수집·정리·집필·인쇄를 거쳐 9월 23일에 『한일관계사료집』 전 4권 100질을 간행한 후 국무원으로 이관하였다.

각 권은 다음과 같이 구성되었다. 제1권은 편찬 목적과 함께 5개의 장으로 고대부터 경술국치에 이르는 역사를 편년 순으로 정리하였다. 제2권은 7개의 장으로 한국이 일본에 병합되거나 지배를 받을 수 없다는 역사적 당위성을 규명하는 데 초점을 두었다. 제3권은 6개의 장과 3개의 편으로 구성되었으며, 강제병탄 이후 3·1운동 발발 직전까지 자행된 일제 탄압과 식민지 지배 실상을 구체적인 사례와 자료를 근거로 서술하였다. 제4권은 7개의 장과 별부(別附)로 구성되었으며 3·1운동의 원인·경과·결과를 망라한 3·1운동사를 정리하였다.

당시 등사한 『한일관계사료집』 100질 중 현재 완질로 전하는 것은 독립기념관 소장본이 유일하며 2018년 5월 8일 등록문화재 제711호로 지정되었다. 『한일관계사료집』은 편찬 과정에서 많은 어려움을 겪었다. 이광수가 서언에서 이야기한 것처럼 오탈자 문제와 체제의 혼란스러움, 서술 내용의 오류 등 문제도 적지 않았다. 또한 국제연맹에 제출하기 위하여 편찬한 것임에도 영문본은 확인할 수 없다. 국제연맹이 1919년 9월에서 이듬해 1월로 설립이 미루어져 국한문본조차도 제대로 전달되었는지도 확인되지 않는다. 그럼에도 불구하고 사료를 수집·정리하여 일제의 침략과 지배로 단절되었던 역사서를 편찬하기 위해 노력하였다. 또 3·1운동에 대한 최초의 실증적 정리가 이루어진 역사서로서 박은식의 『한국독립운동지혈사』와 김병조의 『한국독립운동사략 상편』 편찬의 기초 사료가 되었다는 점에서 큰 의미를 가진다.

한일관계사료집