끝나지 않은 독립운동

진정한 독립의 길

글 이계형 국민대학교 교양대학 교수

진정한

독립의 길

우리 민족이 일제의 식민지에서 벗어난 지도 70년이 훌쩍 넘었다. 식민지 기간이 35년인 점을 고려하더라도 두 배 넘게 흘렀다. 그런데 아직도 일제 잔재가 남아 있다. 그 가운데 일본어도 한몫한다. 이를 청산하려는 노력을 게을리한 것도 아닌 데 말이다.

광복 이후 일본어 퇴출하기

광복 당시만 하더라도 몸에 밴 일본어는 쉽사리 청산되지 않았다. 거리 여기저기에서 ‘김상(さん)’, ‘이상(さん)’과 같은 호칭은 물론 ‘먼저 실례(失禮)한다’와 같은 일본식 표현이 곳곳에서 들려왔다. 학교에서 출석을 부를 때 “하이”라고 했다가 “네”라고 고쳐 대답하는 학생들이 적지 않았다. 이에 우리말을 다시 찾는 일이 시급한 문제였다. 일본식 간판, 일본식 이름, 일본식 말투를 하루속히 없앨 방도를 찾자는 호소도 있었다. 때에 맞춰 초등·중등 교과서 용어부터 한글로 바꾸기로 하여 ‘산술’을 ‘셈본’으로, ‘평균’을 ‘고른 수’로, ‘직경’과 ‘반경’을 ‘지름’과 ‘반지름’으로 고쳐 부르자 불만과 이견들이 표출되기도 하였다. 이런 가운데 『우리말 도로 찾기』 책자가 출판되기도 하였다. 내용은 ‘벤또(辨當)-도시락’, ‘혼다데(ほんだて)-책꽂이’, ‘가감[加減, かげん]-더하고 빼기’, ‘간스메[缶詰、かんづめ)]-통조림’, ‘후미끼리(ふみきり)-건널목’ 등이다. 이런 노력 덕분에 한국 사회 깊숙이 자리하고 있던 일본어는 점차 일상생활에서 사그라졌다. 그렇다고 완전히 해소된 것은 아니었다. 얼마 전 어느 국회의원이 “지금 겐세이 놓으신 거 아닙니까?”, “이렇게 동료 의원 질의에 야지 놓는 의원은 퇴출해 달라”, “국민 혈세로 막 이렇게 뿜빠이 해서 이래도 되는 겁니까?”라고 하여 공분을 사기도 하였다. 국회의원이 공식 석상에서 일본어를 사용한 것에 국민들이 불쾌감을 느낀 것이다. 이런 일제 찌꺼기 용어들은 1930~1940년대 일제강점기에 쓰였던 말이다. 그러나 현대 일본어에서도 사라진 말이고, 노년층이 아니면 좀처럼 사용되지 않는 데다 대부분 비속어나 은어로만 사용되고 있어 공석에서는 퇴출해야 할 용어이다.우리 일상에서 알게 모르게 일본어가 마치 우리말처럼 쓰이는 예도 적지 않다. 이빠이, 기스, 꼬봉, 가라오케, 오야붕, 와사비, 나가리, 다꽝, 와리바시, 요지, 쓰메키리, 빠께스. 다라이, 빠꾸, 오라이, 스끼다시, 앙꼬, 다마내기, 히야시, 오뎅 등 셀 수 없이 많다. 이외에도 일본식 한자를 사용하는 예도 허다하다. 가봉, 견적, 낙서, 내역, 노견, 선착장, 차압, 구좌, 매점, 납득, 흑판, 순번 등이 대표적이다. 일본어인 줄 모르고 쓰는 경우다.

일본어 찌꺼기 청산

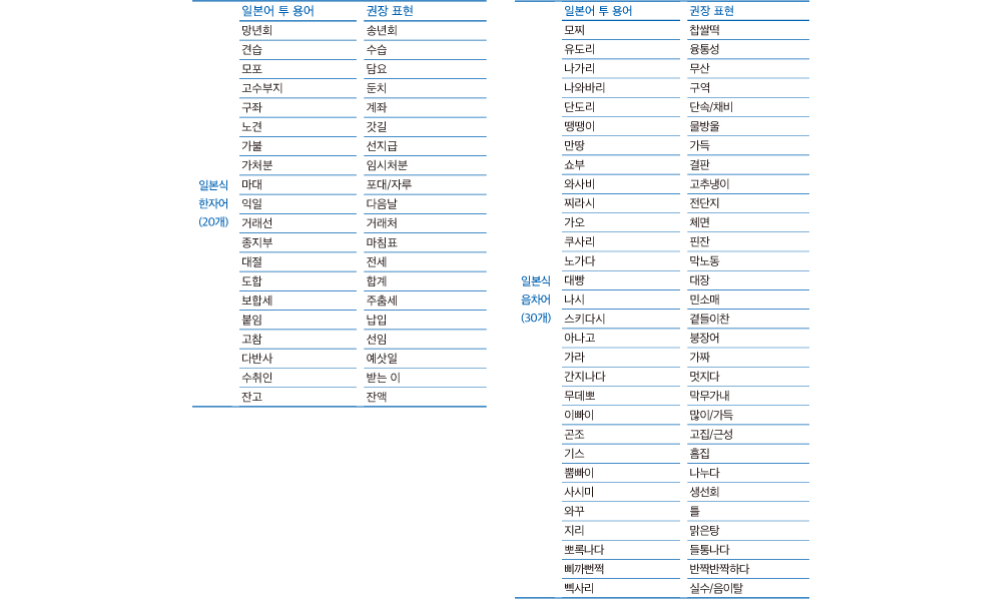

일본어 찌꺼기 청산의 어려움에 대한 고민은 고려시대 원 간섭기 공민왕의 고민과도 닮았다. 고려는 100여 년 가까이 원나라의 정치적 간섭을 받으면서 자연스럽게 몽골 풍습이 유행하게 되었다. 변발(變髮)과 호복(胡服)은 당시의 대표적인 몽골 풍습이었다. 공민왕은 개혁정책의 일환으로 이러한 몽골풍을 없애고자 하였다. 당시 신하가 “우리나라의 산줄기는 백두산에서 뻗어 지리산에서 마칩니다. 그 산세가 물을 뿌리로 하고 나무를 줄기로 한 땅에 뻗어 있습니다. 물은 흑색이고 나무는 청색이므로 흑색은 부모가 되고 청색은 몸체가 됩니다. 풍속이 땅의 이치에 잘 따르면 창성하고, 땅의 이치를 거스르면 재앙을 입습니다. 풍속이란 군신과 백성들이 사용하는 의복과 모자로 나타납니다. 지금부터 문무백관들은 검은 옷을 입고 푸른 갓을 쓰게 하고 승려들은 검은 두건과 큰 관을 쓰게 하며, 여자들은 검은 깁옷을 입게 하여 땅의 순리에 따르는 풍속으로 삼으십시오”라고 건의하자 공민왕이 그대로 따랐다. 이는 변발을 풀고 몽골 옷을 벗으라는 명령이었다. 그렇다고 몽골 찌꺼기가 완전히 사라진 것은 아니었다. 몽골의 언어와 풍속 일부는 지금까지 내려오는 것도 있다. 700년이 다 되어 가는데도 말이다. 가령 ‘장사치’, ‘벼슬아치’ 등 사람을 가리키는 ‘치’라는 언어, 임금의 음식상을 가리키는 ‘수라’는 몽골어에서 비롯되었다. 오늘날 애용되고 있는 ‘만두’, ‘설렁탕’, ‘소주’와 같은 단어도 그렇다. 조선시대 영조 대에는 몽골 풍습이었던 부녀자들의 가체(加?)가 유행하자 이를 금지하고 족두리로 대신하도록 명을 내리기도 하였다. 공민왕이 우리 생활 속 말과 옷차림을 단속하였던 것은 침탈당한 역사로부터 진정한 독립을 하기 위한 노력이었으며, 400여 년이 지나서도 영조는 그러한 정신을 계승하였다. 어쩌면 일제로부터의 진정한 의미의 독립은 공민왕과 영조의 노력처럼 우리의 삶 속에 깊이 뿌리박혀 있는 침탈자들의 문화로부터 벗어나는 것이다. 우리말 속에 쉬운 것부터 바꿔나갔으면 하는 마음에 국립국어연구원에서 제시한 ‘꼭 가려 써야 할 일본어 투 용어 50개’를 제시한다.

꼭 가려 써야 할 일본어 투 용어