자료로 읽는 역사

김상옥,

경성천지를 뒤흔들다

글 김경미 자료부

김상옥, 경성천지를 뒤흔들다

김상옥 의거와 신문

어느 한밤 중 홀로 경찰과 맞붙어 싸우던 김상옥 의거의 생생한 현장을 전한 건 몇 장의 신문기사였다.

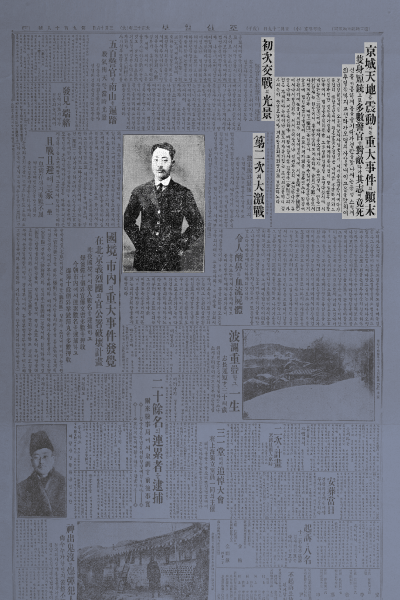

김상옥 사건을 보도하는 『조선일보』기사(1923.03.16.)

김상옥 의거의 진상을 알린 신문

신출귀몰하게 몸을 숨기다가 경관을 만나서는 용맹스럽게 최후 일각까지 교전하다가 오명의 사상을 내고 몸을 마치어

1923년 3월 16일 자 『조선일보』 기사이다. 이어지는 내용을 읽어보면, 2016년에 개봉한 영화 <밀정>의 처음장면이 떠오른다. 경성의 주택가에서 일본 경찰에게 포위되어 총격전을 벌이다 마침내 한 발 남은 총알로 자신의 머리를 쏘아 자결하는 의열단원 김장옥.

본년 일월 십이일 오후 여덟 시 사십 분 경에 시내 종로경찰서에다가 돌연히 폭탄을 던져서 평온한 듯한 경성은 다시금 흉흉하게 되고 신경과민한 경관의 가슴을 서늘하게 하던 사건이 발생한 후 경찰 당국에서 범인을 수색하던 중 그 후 일월 십칠일 오전 다섯 시에 시내 삼판통(三坂通)에서 다시 총소리가 나자 종로경찰서 전촌(田村) 경사는 현장에서 총살을 당하고 계속하여 금뢰(今瀨) 종로서 사법계주임과 매전(梅田) 동대문서 고등계 주임이 중상을 당하게 한 후에 범인은 남산을 넘어 교묘하게 자취를 감추었으나 필경에 경관의 귀에 또 들리게 되어 이십이일 새벽에 시내효제동(孝悌洞)에서 다시 발견되어 세 시간 이상이나 경관과 같이 교전하다가 총알은 다하고 기운은 진하여 마침내 참사한 김상옥(金相玉)의 사건은 자세히 아는 바이나 보도의 자유가 없는 조선의 신문이라 검사의 손이 끝난 오늘에야 겨우 발표되게 되었기로 보도하노라

3면 전체를 차지한 기사는 영화 속 김장옥의 모티브가 된 독립군 김상옥에 대하여 1월 17일의 “최초 교전의 광경”부터 1월 22일 “제2차의 대격전” 끝에 순국하기까지의 사실을 생생하게 전한다. 또 하나의 한글 민간신문인 『동아일보』에서도 3월 15일자 호외로 김상옥의 기사를 실었다. 우리가 김상옥 의사의 얼굴과 활동상을 알수 있었던 것은 그의 유일한 사진과 함께 사건을 보도했던 신문이 있었기 때문이다.

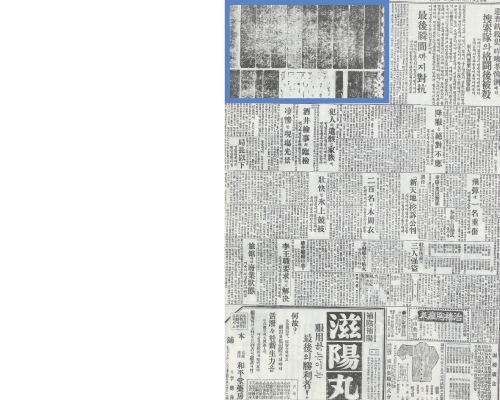

김상옥을 이름 대신 범인으로 지칭하며 사건을 보도한

『동아일보』기사 (1923.01.23.)

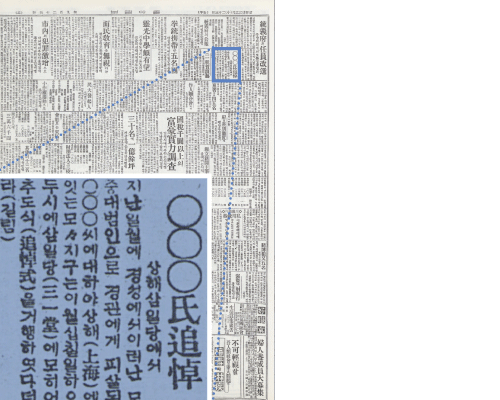

김상옥 추도식 기사 일부(1923.03.10.)

김상옥의 이름 대신 ‘○○○’라는 복자를 사용했다

1월의 사건은 왜 3월 신문에 실렸을까?

일제강점기에 한글로 된 민간신문이 발행된 것은 3·1운동이 일어난 다음해였다. 1910년 일제는 한국을 강제 병합하면서 한글 민간신문을 모두 폐간해 버렸고, 한글 신문은총독부의 기관지인 『매일신보』만 있었다. 1919년 3·1운동으로 한국인이 전국 각지에서 일어나 일본의 식민통치를 부정하며 독립을 외치자, 총독부는 한국인의 저항을 무마하기 위한 하나의 방법으로 제한적인 언론의 자유를 허용하기로 하였다. 그에 따라 1920년 『동아일보』·『조선일보』·『시사신문』의 3개 민간신문이 발간되었다. (『시사신문』은 1921년 폐간) 하지만 총독부는 민간신문을 허용한 후 검열을 행하여 신문기사를 철저히 통제하였다.

검열을 위해 신문은 매호 발행할 때마다 관계 기관인 총독부 경무국에 2부를 제출하도록 되어 있었다. 검열을 통한 사전통제에는 간담·주의·경고·금지의 4단계가 있었다. 그 중 ‘금지’는 신문기사의 게재 금지 조치를 하는 경우로서, 사안이 가장 중대한 것에 대하여 발령하였다. 금지 명령을 위반하는 신문은 발매와 반포 금지 및 차압,압수 등의 행정처분에 부치며, 경우에 따라서는 사법처분을 당하기도 하였다. 이미 제작된 지면에 대한 사후처분으로는 삭제·발매금지(압수)·발행정지(정간)·발행금지(폐간)의 4단계가 있었다. 그 중 ‘삭제’는 문제가 된 기사의 일부 혹은 전부를 삭제한 후 인쇄하여 배포할 수 있도록 한 것이고, ‘압수’는 인쇄된 신문 전부를 압수해 가는 조치였다.

앞에서 인용한 기사의 끄트머리에는 지난 1월의 사건을 3월에 와서 김상옥의 이름을 밝혀 보도하는 이유가 그동안 김상옥 사건에 대한 총독부 경무국의 게재 금지명령 때문이었음을 은근히 알리고 있다. 김상옥 사건은 각 총격사건 발생 후 하루 이틀 뒤에나 경찰 당국에서 발표한 일부 내용만 보도할 수 있었고, 이름 등을 밝히지 못하게 하여 ‘범인’으로만 칭하였다. 3월 15일 오전에 게재금지가 해제됨에 따라 동아일보는 3월 15일 자 호외로, 조선일보는 3월 16일자로 김상옥의 사진과 함께 사건 내용을 상세하게 보도했던 것이다.

게재 금지가 해제되기 전인 『동아일보』 1월 23일 자 기사는 “순사 총살범, 어제 새벽 효제동에서 수색대와 격투 후 피살”이라는 제목으로 김상옥 의사가 총격전 끝에 순국한 사건을 보도하였다. 물론 기사에 이름은 없이 ‘범인’으로 지칭하였다. 그런데 신문지면의 왼쪽 상단의 기사가 삭제되어 있다. 경찰부 발표를 따르면서도 무언가 검열에 걸려 사후처분을 당했던 흔적이다. 또 『동아일보』3월 10일 자에는 “○○○씨 추도”라는 제목으로 중국 상하이에서 2월 17일 오후 2시 삼일당에 모여 ○○○씨 추도식을 했다는 기사가 실렸다. 이는 대한민국임시정부 요인들이 김상옥 의사의 추도식을 거행한 일로, 기사에서는 검열에 걸리는 것을 피하기 위해 ‘복자’를 사용한 것이다. ‘복자’는 발매금지로 예측되는 용어를 ‘○○○’이나‘XXX ’로 숨기는 조치를 말한다.

『동아일보』는 사건 1년 뒤인 1924년 4월 8일 한식날 김의사의 묘소에서 그의 어머니가 통곡하는 모습을 담은 사진과 함께 “죽으러 왜 왔더냐”는 제목의 기사를 실었다. 그러나 이 기사는 일제가 신문 배포를 금지하는 ‘압수’ 처분을 내려 독자들에게 전달되지 못했다. 사건이 일어난지 1년이 지났지만 김상옥 의사의 의열활동은 한국인에게는 잊지 않아야 할 사건이었고 총독부 당국으로서는 기억하고 싶지 않은 사건이었던 것이다.