수원의 비밀결사

‘구국민단’과

‘여학생들’의 활약

독립기념관은 2018년부터 독립운동가를 발굴하여 국가보훈부에 유공자로 포상 추천하고 있다.

국가와 국민을 위해 희생한 분을 존중하고 기억하는 정부의 의지와 국민적 관심을 담은 것이다.

2023년 매월 독립기념관이 발굴한 독립운동가를 소개한다.

최문순(崔文順)

본적 및 주소 : 경기도 수원군 수원면 남수리 187

생몰 : 1904. ~ 미상

포상 : 2018년

훈격 : 대통령표창

운동방면 : 국내항일

활발히 독립운동이 일어난 수원

일제의 무단통치는 제국주의 역사에서 유례를 찾을 수 없는 가혹한 식민지 지배 방식이었다. 1910년대는 폭압적 무단통치 시기였고, 헌병·경찰은 그 전위로써 강압적 수단이었다. 이 시기 일제는 토지조사사업(土地調査事業)을 통해 토지를 수탈하고, 식민지적 농업체계로의 전환을 강요하였다. 수원지역도 서울의 관문으로 영농에 상당히 좋은 조건을 가지고 있어 동양척식주식회사의 토지조사사업 대상이었다. 일제가 다수의 토지를 소유함에 따라 수원은 다른 지역에 비해 자작농이 적어 농민들의 불만의 소지가 큰 지역이었다.

1919년 기준 인구학적으로도 3천 명 소수 일본인이 약 14만 명 다수 수원지역의 한국인을 지배하는 형태를 띠고 있어, 만세운동이 더욱 활발히 일어나는 원인이 되기도 했다. 3·1운동 이후에도 수원지역의 항일운동은 계속되었지만, 만세운동처럼 공개적인 운동은 아니었다. 수원을 중심으로 한 항일세력은 일제의 감시망을 피해 비밀결사를 조직하여 대일투쟁을 전개하였다.

수원권업모범장 건물(좌), 수원권업모범장 전경(우)

그럼에도 멈추지 않은 수원지역의 독립운동

3·1운동 이후 일제의 감시가 강화되자 수원에서는 혈복단(血復團)이라는 비밀결사가 조직되었다. 혈복단은 서울에서 1919년부터 1920년까지 비밀결사로 활동하였던 대한독립애국단(大漢獨立愛國團)이 와해된 후 그 중심인물들이 재결성한 단체이다. 이 단체는 독립운동 자금을 모집하는 한편, 임시정부의 문서와 『독립신문』을 지역 주민에게 배포하여 민족의식을 고취함을 목적으로 하고 있었다.

수원 혈복단을 결성하는 데 중추적인 역할을 한 것은 이득수(李得壽)와 박선태(朴善泰)였다. 이득수는 경성기독교청년학관 학생으로서 자신의 한문선생이던 차관호를 통해 대한민국 임시정부와 연결되어 있었다. 1919년 9월경 이득수는 휘문고등보통학교 4년생으로 수원에서 서울로 통학하고 있던 박선태를 만났다. 이득수는 상하이로 망명하여 독립운동에 투신하려던 박선태를 설득하여 수원을 중심으로 동지를 규합하고, 『독립신문』과 『대한민보』 등을 배포하고자 혈복단을 조직하였다.

수원의 비밀결사 조직, 구국민단(救國民團) 결성

박선태·이득수 등은 수원지역에 거주하면서 서울로 통학하고 있는 학생들을 중심으로 새로운 조직을 결성하고자 하였다. 바로 구국민단이 결성되는 순간이다. 여기에 일조한 것이 김보윤(金甫潤)이다. 그는 대한민국 임시정부의 대한적십자회에 관여하고 있었다. 1919년 12월경 대한적십자회에서는 병원 설립과 간호부 양성을 위해 국내에서 회원을 모집하였는데, 김보윤은 수원지역에서 적십자 회원을 모집할 조직을 만들고자 하였다.

이득수는 이러한 목적을 달성하기 위해서는 여학생들의 도움이 필요하다고 생각했다. 그리하여 1920년 6월경 여학생들을 가입시키기 위해 삼일여고 교사인 차인재(車仁載)에게 도움을 요청하여 3명의 여학생을 소개받았다. 경성여자고등보통학교 3년생인 이선경(李善卿), 이화여자고등보통학교 2년생인 임순남(林順男)과 최문순(崔文順)이다. 이들은 모두 수원에 거주한 서울 통학생들로 항일운동의 요람인 수원교회의 교사로서 활동하던 기독교인들이었다. 그중 임순남은 수원 삼일학교 졸업생이었고, 최문순은 수원공립보통학교 졸업생이었다.

수원 서호(좌), 수원 삼일여학교 학생과 교사 (연대 미상)(우)

구국민단에서 활약한 여학생들

조직 선정을 마친 구국민단은 다음과 같은 2대 목표를 설정하였다.

1. 한일합방에 반대하여 조선을 일본제국 통치하에서 이탈케 하여 독립 국가를 조직할 것

2. 독립운동을 하다가 입감되어 있는 사람의 유족을 구조할 것

위와 같은 목표를 달성하기 위하여 구국민단 단원들은 매주 금요일에 수원 읍내 삼일학교에서 회합하여 『독립신문』의 배포를 담당하기로 서약하였다. 특히 최문순을 포함한 여학생 3명은 기회를 보아 상하이로 가서 대한민국 임시정부의 간호부가 되어 미일전쟁이 발발하였을 때 힘을 다해 독립운동을 도울 것을 맹세하였다. 구국민단의 재무부장을 맡게 된 최문순은 모임이 있을 때마다 당시의 활동 상황을 암호로 기록하여 일기를 작성하였다.

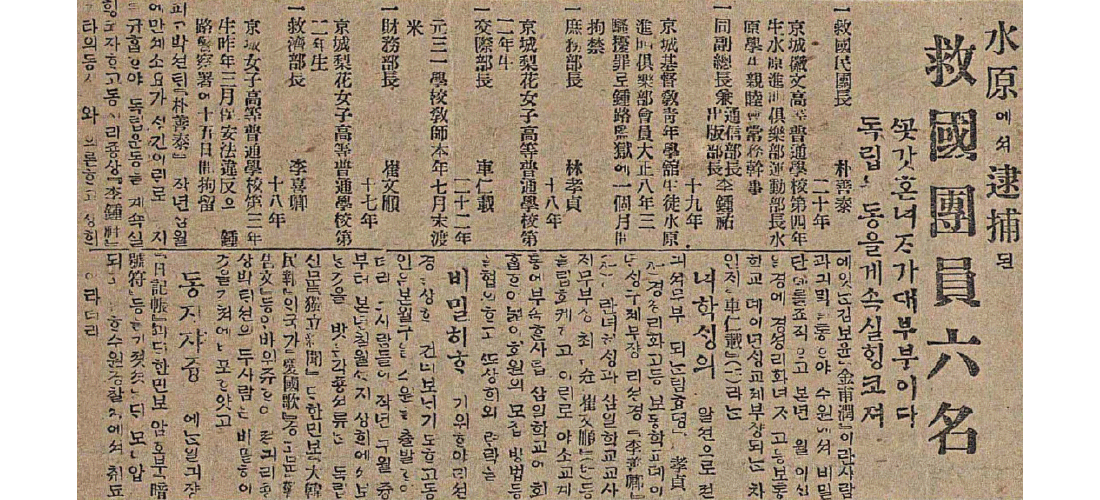

1920년 6월부터 단원들은 『독립신문』과 『애국창가집』을 입수하여 수원 지역 민가에 배포하는 한편 수원 엡윗청년회 등 청년단체, 수원 종로의 감리교회에서 조직한 여보호회(女保護會) 등 여성단체들과 유대관계를 맺고 조직 확대에 힘썼다. 이처럼 활발한 활동을 전개하던 단원들은 1920년 8월 체포되어 1921년 4월 경성지방법원에서 ‘정치범 처벌령’ 위반 죄목으로 최문순 등 여학생들은 징역 1년·집행유예 3년을, 박선태와 이득수는 징역 2년을 선고받았다.

「수원에서 체포된 구국민단 6명, 꽃 같은 여자가 대부분이다」, 『매일신보』 (1920.8.20.)

비밀결사와 그 후, 교육열을 칭송받다

비록 구국민단 활동의 막을 내렸으나 최문순을 비롯한 여학생들은 출옥 후 그 열정을 교육활동에 쏟았다. 1924년 수원 종로에 있는 기독교 여보호회에서 경영하던 부인야학이 재정상의 문제로 폐교될 상황에 처하였다. 당시 15세 이상의 여성들이 물밀듯 입학하러 왔을 정도로 높았던 교육열이 사그라질 위기였다.

이때 삼일여학교 교사였던 최문순은 김온순(金溫順)·이재순(李載順)과 함께 자진하여 야학 교사로 나섰다. 가까스로 되살아난 부인야학교에는 수업을 듣는 학생이 40명이나 되었으며, 계속해서 입학원서가 들어올 정도로 인기가 많았다고 한다. 최문순을 포함한 선생들의 교육열을 칭송하는 『동아일보』의 기사처럼 여학생들의 독립운동은 계속되었다.