러시아지역

한인 디아스포라와

권업회

글 윤상원 (전북대학교 사학과 교수)

권업회의 역사적 의미는 러시아에 이주한 한인들을 위해 자치활동만 전개한 것이 아니라, 망명자들이 독립운동을 할 수 있도록 기반을 제공했다는 점이다.

표면단체로서 권업회는 직접 독립운동을 전개할 수 없었지만, 권업회를 배경으로 하여 만들어진 대한광복군정부는 일제강점기 여러 지역에서 설립된 망명정부의 효시가 되었다.

러시아 블라디보스토크 한인마을 개척리

디아스포라와 고려사람

디아스포라는 “특정 민족이 자의적이나 타의적으로 기존에 살던 땅을 떠나 다른 지역으로 이동하여 집단을 형성하는 것, 또는 그러한 집단”을 일컫는 말이다. 2천 년이 넘는 유대인의 방랑을 설명하기 위해 사용되기 시작한 디아스포라는 근대 이후 여러 민족의 이주와 정주가 반복되면서 근대세계체제의 한 요소로 자리매김하였다.디아스포라의 가장 큰 특징은 ‘이중 정체성’에 있다.

디아스포라가 된 민족집단은 현지 사회의 한 구성원으로 인정받기 위해 노력하면서 동시에 고유의 민족 정체성을 지켜나가고자 한다. 이주한 시기와 장소·원인과 목적이 저마다 다르기 때문에 각각의 디아스포라들이 각기 다른 모습으로 나타나고, 때로는 디아스포라 내부에서조차 다양한 흐름이 존재하기도 한다. 하지만 디아스포라 중 일부는 ‘이중 정체성’ 속에서 부유하고 있다. 따라서 디아스포라는 언제나 “나는 누구인가?”라는 화두를 잡고 고뇌하는 존재이다.

현재 재외동포가 750만 명에 이르는 우리 민족 역시 대표적인 디아스포라민족이다. 중국의 조선족(朝鮮族), 러시아와 중앙아시아의 고려사람, 일본의 자이니치(在日) 그리고 미국의 코리안-아메리칸(Korean American)은 한민족 디아스포라의 다른 이름이다. 여느 디아스포라가 그렇듯 한민족 디아스포라도 현지 사회의 어엿한 한 구성원으로 인정받으면서도 한민족으로서 고유성을 지켜나가기 위해 분투하고 있다. “나는 누구인가”라는 화두를 잡고서….

한민족 디아스포라들은 저마다의 역사를 가지고 있다. 이주한 시기가 다르고 정착한 현지 사회가 다르기 때문이다. 현지 사회의 변화는 디아스포라의 운명을 바꾸어 놓기도 한다. 그런 면에서 차르의 신민에서 소련의 공민으로, 다시 러시아와 중앙아시아 각 공화국의 국민으로 바뀌어간 ‘고려사람’들은 역사의 굴곡만큼 다양한 변화를 겪은 디아스포라라고 할 수 있다.

연해주 인근 바다에 떠 있는 한인 화물선(좌), 러시아 블라디보스토크 교외의 한인들 (1890년대 추정)(우)

연해주 한인사회와 권업회

160년에 이르는 ‘고려사람’의 역사는 1860년 베이징조약 체결로 러시아가 연해주를 획득하면서 시작되었다. 조선 후기 기근과 봉건정부의 폭압을 피해 새로운 땅으로 이주한 함경도의 한인들은 연해주 곳곳에 한인마을을 만들면서 초기 한인 디아스포라의 터전을 다졌다. 1905년 을사늑약 이후에 조국의 독립을 위해 망명한 지사들이 합류하면서 한인사회는 더욱 성장해 갔다. 초기 연해주 한인 디아스포라의 성장을 보여주는 기관이 1911년 12월 19일 블라디보스토크 신한촌에서 자치기관으로 조직된 권업회이다.

“실업을 권장(勸業)한다”는 명칭에서도 알 수 있듯, 권업회는 러시아에 거주하는 한인들을 위한 경제주의 단체였다. 다른 나라 땅인 연해주에서 한인들이 그 사회의 구성원으로 인정받기 위해서는 그에 걸맞은 실력을 갖추어야 했다. 이를 위해 권업회는 한인의 실업을 권장하고, 직업과 일터를 알선하며, 생활의 기반을 다지기 위하여 저축을 장려하고, 상애상신(相愛相信)의 친목을 도모하여 문명의 행동을 도모하는 것을 목표로 삼았다. 이 목표 아래 권업회는 한인들이 거주하는 각지에 지회를 설치하고 회원 모집에 박차를 가했다. 블라디보스토크의 중앙조직 외에 니콜라예프스크(니항)·하바롭스크·이만·우수리스크·수청·연추 등 10여 곳에 지회가 설립되었다. 회원은 1914년 7월에 1만여 명에 이르렀다. 당시 연해주에 거주하던 한인의 수가 10만 명 정도였던 사실을 고려하면, 권업회는 그야말로 한인들의 대기관이었다.

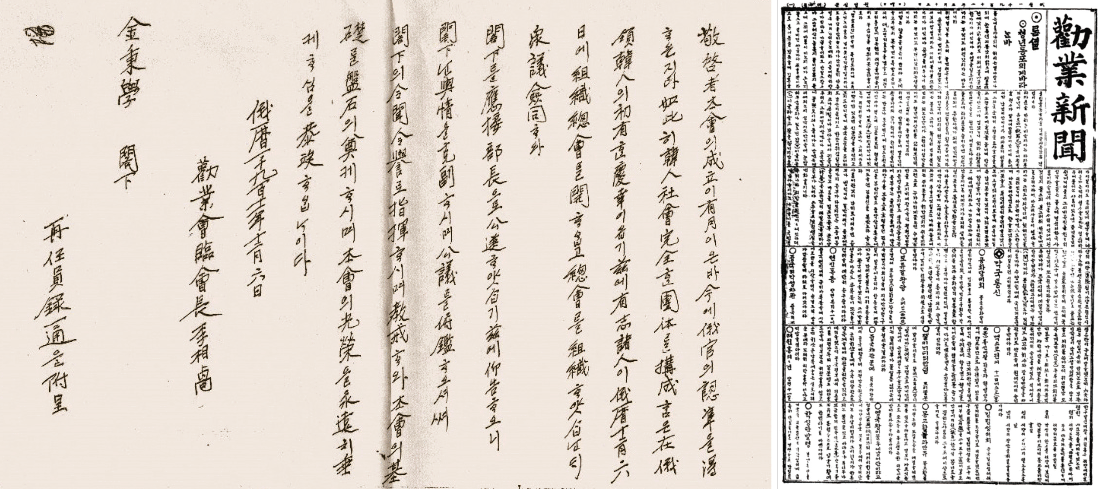

권업회가 주력을 쏟은 사업은 교육과 언론이었다. 권업회는 먼저 블라디보스토크 개척리에서 신한촌으로 옮겨온 계동학교를 개편하여 한민학교로 확장했다. 한민학교는 한인사회에서 민족주의 교육의 중추기관이 되었다. 한민학교 외에도 한인마을이 들어선 곳마다 거의 예외 없이 한인학교가 설립되었다. 교육의 내용은 철저한 민족주의 근대교육이었다. 또한 권업회는 1912년 4월 22일 기관지인 『권업신문』을 창간했다. 『해조신문』(1908), 『대동공보』(1909), 『대양보』(1911)를 잇는 러시아 지역 한인의 대표적 언론이었던 『권업신문』의 발행 목적은 권업회 사업의 홍보를 넘어 항일 민족 언론의 약진을 기함에 있었다. 『권업신문』은 권업회를 통해 연해주 구석구석의 한인마을은 물론 국내와 서북간도·미주 등지의 한인사회에까지 보급되었다.

한글신문을 통해 한인들을 계몽하고, 한인학교를 통해 민족교육을 실시했던 권업회의 활동은 러시아에 거주하는 한민족으로서 ‘이중 정체성’을 해결하고자 했던 연해주 한인 디아스포라의 분투를 잘 보여주고 있다.

권업회 임원록 서문(좌), 권업회에서 발행한 기관지 『권업신문』(우)

독립운동기관 권업회와 대한광복군정부

권업회는 비록 표면상으로 경제주의 단체를 표방했지만, 결코 이에 머무르지는 않았다. 권업회가 조직된 시점에 주목할 필요가 있다. 권업회의 창립을 위한 움직임은 1911년 6월 발기회를 조직하면서 시작되었는데, 일제가 조선을 강점한 지 10개월여가 지난 시점이다.

이전 시기 연해주는 1908년 의병부터 시작해 안중근 의사의 의거 지원 그리고 십삼도의군(十三道義軍)의 편성까지 국외 독립운동의 기지 역할을 했다. 일제가 조선을 강점하자 연해주의 한인들은 성명회(聲明會)를 조직해 ‘합병’의 원천무효와 한민족의 자주권과 독립결의를 주창한 선언서를 발표했다. 선언서 말미에는 연해주와 간도 일대에 거주하던 한인 8,624명의 서명록이 첨부되었다.

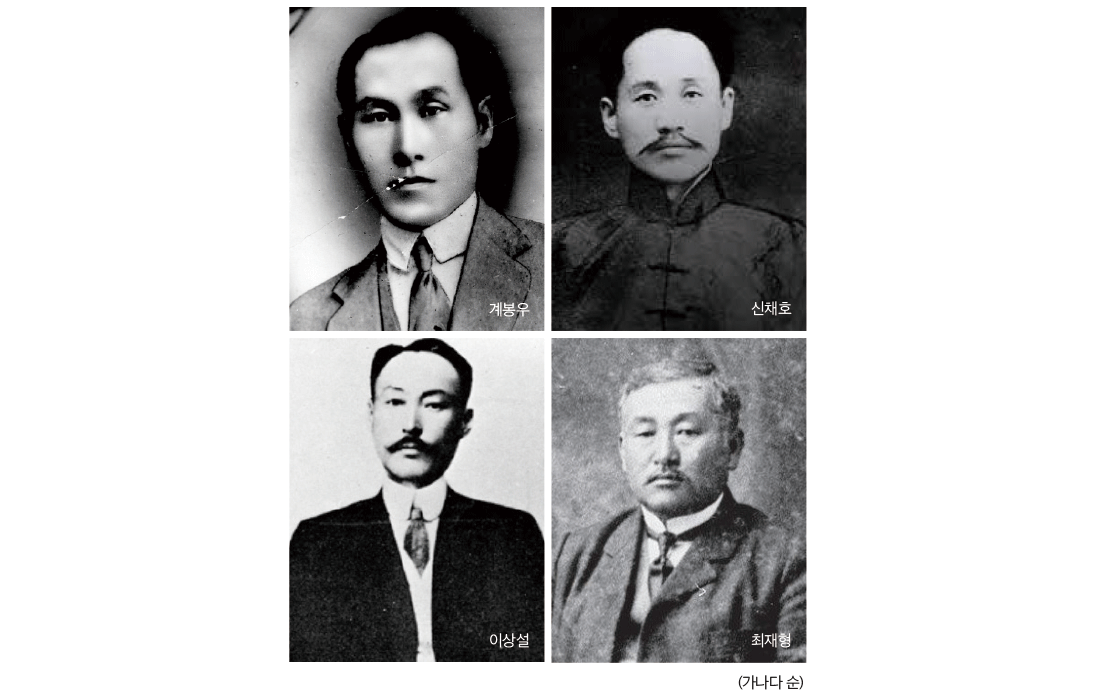

하지만 일제의 강력한 항의로 성명회가 해체되고 난 뒤 연해주의 한인 민족운동가들은 조국의 독립을 위해 보다 현실적이고 장기적인 방략을 모색했다. 이에 ‘조국독립’을 최고 이념으로 삼은 러시아지역 한인의 자치결사인 권업회가 조직되었다. 계봉우는 『권업신문』에 게재한 「아령실기(俄領實記)」에서 “회명을 권업이라 함은 왜구의 교섭 상 방해를 피하기 위함이요. 실제 내용은 광복사업의 대기관으로 된 것이다.”라고 밝혔다. 권업회의 주요 사업이었던 교육과 언론 역시 인재양성과 한인 계몽을 통해 독립운동을 지속하려는 시도였다. 『권업신문』의 주필은 당시 연해주에 망명해 있던 신채호를 비롯하여 이상설·김하구 등 독립운동가들이 차례로 맡았다.

권업회에는 연해주 한인사회의 중요 항일민족운동자들이 총망라되어 있었다. 연해주 한인사회의 큰 어른인 최재형과 저명한 의병대장 홍범도가 발기회의 회장과 부회장을 맡았으며, 창립총회에서 헤이그특사 이상설이 의장으로 선출되었다. 당시 연해주에서 파벌을 이루어 대립하고 있던 서북파(평안도파)·북도파(함경도파)·기호파의 인물들도 모두 권업회에 참여했다. 이들은 ‘조국독립’이라는 역사적 사명 앞에 계파를 초월한 단합을 이루어 권업회를 결성했던 것이다. 결국 권업회는 연해주 한인사회의 이익을 증진시키는 ‘권업’(경제) 문제와 독립운동을 강력히 추진하는 ‘항일’(정치) 과제를 결부시키는 전술을 취하여 끝내는 ‘조국독립’을 달성하고자 했다.

권업회는 ‘조국독립’의 목표를 달성하기 위해 독립군을 양성하고자 했다. 그러나 남의 나라에서 공공연히 군대를 양성하기는 어려웠다. 따라서 독립군을 주축으로 국내외의 모든 독립운동을 주도할 중추기관으로 조직된 것이 대한광복군정부였다. 대한광복군정부는 권업회의 이면에 존재하는 비밀군사지휘부였다. 이후 각지에서 설립되는 망명정부들의 효시가 된 이 정부가 ‘광복군정부’라고 이름을 정한 이유는 독립군(광복군)을 조직하여 일제와의 독립전쟁을 총괄하는 ‘군사정부’로 스스로의 성격을 규정했기 때문이다.

비록 제1차 세계대전의 발발로 목적을 이루지 못한 채 해체되고 말았지만, 권업회와 대한광복군정부는 러시아혁명 이후 연해주 한인들이 재개한 항일독립투쟁의 선구적 역할을 했다고 평가할 수 있다. 또한 권업회는 ‘이중 정체성’을 가지고 현지 사회의 어엿한 한 구성원으로 인정받으면서도, 한민족으로서 고유성을 지켜나가는 한민족 디아스포라의 전형이었다고 하겠다.