「1930년 조선혁명」 선언,

함북 경성농업학교

격문사건의 주역들

글 독립기념관 독립운동가 자료발굴TF팀

김규창 (金奎昌·圭昌, 1909.8.28.~ ?)

o 경성농업학교 3학년생

o 본적(출생지) : 함남 정평 부내 봉대

o 훈격 : 건국훈장 애족장(2021)

최창한 (崔昌漢, 1910.7.27.~ ?)

o 경성농업학교 3학년생

o 본적(출생지) : 함북 명천 하고 황곡 272

o 훈격 : 건국포장(2021)

최일규 (崔日圭, 1911.12.23.~ ?)

o 경성농업학교 2학년생

o 본적(출생지) : 함남 고원 부내 하가남 245

o 훈격 : 건국훈장 애족장(2021)

한창수 (韓昌洙, 1911.12.18.~ ?)

o 경성농업학교 2학년생

o 본적(출생지) : 함북 경성 나남 생구 58

o 훈격 : 건국훈장 애족장(2021)

김성만 (金成萬, 1908.12.3.~ ?)

o 경성청년동맹원

o 본적(출생지) : 함북 경성 나남 미길 10

o 훈격 : 건국훈장 애족장(2021)

한반도의 남단에서 북단까지, 함북 최초·최대 규모의경성학생연합시위

1930년 1월 25일 12시 30분, 함경북도 경성(鏡城)에서 일제의 식민통치에 분노한 학생들의 함성이 터져 나왔다. 경성고등보통학교와 경성공립농업학교 학생 수백 명이 일제의 민족적 차별에 반대하는 항일 격문을 뿌리고 깃발을 흔들며 기습적으로 거리 시위를 감행했다. 시내 가두 행진과 투석, 시위대와 일제 경찰의 충돌로 부상자가 발생하는 등 시위는 격렬하게 진행되었다. 시위에 참가한 인원만 해도 동아일보에서는 5백여 명, 『조선일보』에서는 7백~1천여 명에 이른다고 보도했다. 두 학교 전교생이 시위에 참가한 함북 최초·최대의 광주학생만세운동이었다.

나남경찰서는 백 명이 넘는 학생을 현장에서 검거하고, 농업학교 학생 1백여 명을 학교 창고에 가둬버렸다. 현장에서 검거된 학생들은 경성주재소에 끌려가 가혹한 취조를 받았다. 다음날 26일 사건을 담당한 청진지방법원의 마츠키[松岐] 검사가 학생들이 갇혀있는 농업학교를 점검하고 돌아갔다. 경성읍 시민들은 점포를 폐점하고 오전 11시부터 체포된 학생의 석방을 요구하는 시민대회를 개최하며 나남서의 무자비한 검속에 항의했다. 129명의 전교생 대부분이 퇴학 또는 무기정학을 당한 경성농업학교는 등교할 학생이 없어 잠정 휴교에 들어갔다.

광주에서 시작된 학생운동은 최북단인 함경북도에 이르러 가장 활발하고 극렬하게 전개되었다. 함북의 광주학생운동은 비교적 늦은 1930년 1월에 시작됐으나, 전선(全鮮)을 걸쳐 올라오면서 응축된 저항의식이 마그마처럼 폭발했다. 사전 탐지되어 불발된 1월 19일 회령공립상업학교 학생시위 계획을 시작으로 함북에서는 두 달 사이 최소 40여 건의 만세운동 계획과 시위가 있었다. 청진·회령·경성 등 함북 중점 도시의 중등학교에서 비롯된 학생운동은 불과 10여 일 만에 경성의 읍면, 성진·웅기·명천·길주 등지의 보통학교까지 빠르게 확산되었다.

이 같은 전개에는 신간회와 청년동맹과의 연대도 주효했다. 학생조직이 지역사회 단체와 결속함으로써 함북지역 항일 학생운동은 조직적이고 격렬하게 진행되었다.

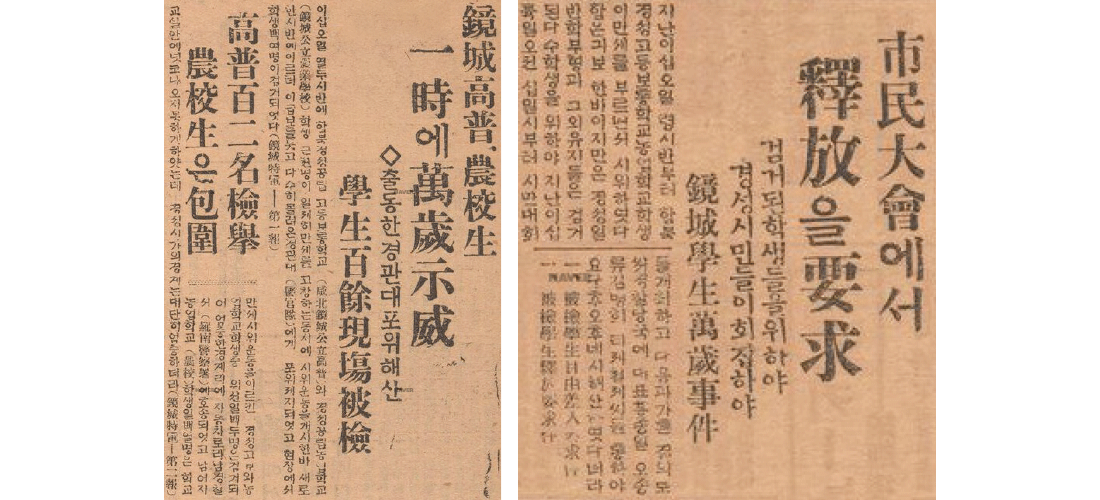

「경성보고 농교생 일시에 만세시위」 『조선일보』 (1930.01.27.)(좌), 「시민대회에서 석방을 요구」 『조선일보』 (1930.01.29.)(우)

동포여 깨어나라! 그리고 강하게 싸워라!「1930년 조선혁명」 선언

1월 25일에 일어난 경성농업학교의 만세 시위는 경성고보 시위의 직접적인 영향을 받았다. 경성고보 학생들은 경성읍 서문에 집결해 대형 적기(赤旗)를 높이 들고 태극기와 격문을 뿌리며 신남문(新南門)을 지나 농업학교로 향했다. 농업학교에 도착하자 유리창 등에 돌을 던지며 시위에 동참할 것을 요구했다. 마치 기다렸다는 듯이 경성농업학교 전교생이 만세운동에 호응해 시위대에 합류했다.

이날의 만세운동에 앞서 경성농업학교에서도 일제의 민족적 차별에 저항하는 자발적인 움직임이 있었다. 시위가 일어나기 열흘 전인 1월 17일, 경성농업학교 2학년 최일규는 고향 함남 고원에서 경성행 기차를 타고 학교로 돌아가고 있었다. 기차가 영흥역에 정차했을 때 함흥에서 중등학교를 다니는 학생 2명이 승차했다. 이들은 광주에서의 사태에 분개해 일어난 함흥지역 학생시위 정황을 최일규에게 알려주었다.

최일규는 함흥에서 배포된 격문을 얻어 경성으로 돌아왔다. 다음날 나남면 미길정에 사는 동창생 한창수의 집을 찾아간 그는 인근에 거주하는 3학년 김규창도 불러 모았다. 최일규는 자신이 기차에서 들은 함흥 학생들의 만세운동 정황을 이야기하며 한민족의 독립운동에 관한 격문을 보여주었다. “우리 학교에서도 이와 동조하는 만세운동을 일으켜야 하지 않겠냐”고 제의하는 최일규의 말에 한창수와 김규창은 기꺼이 동조했다.

의기투합한 이들은 기존 격문을 토대로 학교에 배포할 격문을 새롭게 작성했다. 먼저 「1930년 조선혁명」이라는 제목하에 “민족적 차별을 철폐하라!” “식민지정책에 적극적으로 반항하라!” “체포된 조선인의 무조건 석방을 주장하라!” “동포여 깨어나라, 그리고 강하게 싸워라!” “우리 혁명의 계기를 잃지 마라! 태극의 기치는 우리를 기다린다!” “혁명 만세!” 등의 내용을 원안으로 정했다.

직접 격문을 작성하면 필체 감정을 통해 주모자가 누구인지 금세 드러날 것이 뻔하므로, 평소 친분이 있던 경성청년동맹 나남지부 상무 김성만에게 격문 내용을 대신 써달라고 부탁했다. 김성만은 자신이 당직하던 사무실에서 80매 가량의 격문을 직접 필사했다. 배포 분량이 부족하다고 느낀 이들은 등사기를 빌려 19일 오전 나남면 생구정 김기창의 방에서 120매를 추가로 인쇄해 총 200매의 격문을 준비했다.

최일규는 준비된 200매를 가지고 자신의 하숙집으로 돌아온 뒤 3학년생인 최창한을 불렀다. “지금 광주학생사태로 전국 각지에서 학생들이 맹휴를 단행하고 있는데 우리만 홀로 묵시할 수는 없지 않은가, 우리 학교도 동참해야 한다”라는 최일규의 말에 최창한도 동참하였다. 두 사람은 「1930년 조선혁명」 격문 중 일부를 먼저 교내에 배포하기로 했다. 배포를 맡은 최창한은 그 자리에서 받은 격문 30매와 다음날 추가로 받은 격문 30매를 가지고 20일 저녁 7시 반경 학교에 몰래 들어가 2학년과 3학년 교실에 살포했다. 그로부터 5일 후인 1월 25일 함북지역 최초의 학생만세운동인 경성공보와 경성농업학교의 대규모 만세시위가 벌어졌다.

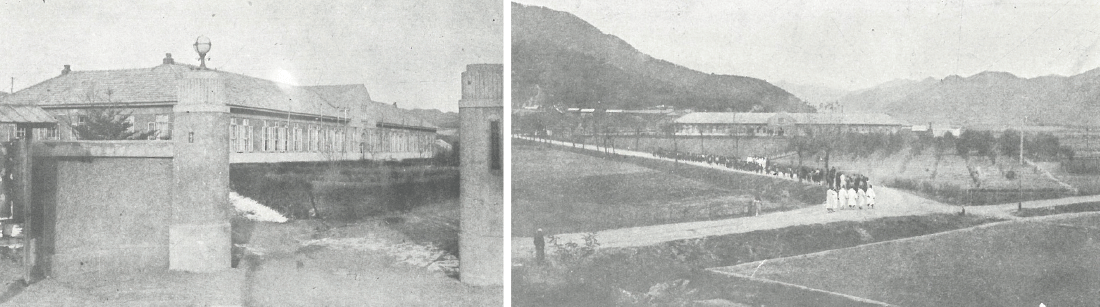

경성농업학교 교사_『함북대관(咸北大觀)』 (1967)(좌), 경성농업학교 실습지_『함북대관(咸北大觀)』 (1967)(우)

함북지역 최초의 광주학생운동 격문사건

경성농업학교 격문사건의 주역 5인은 1930년 2월 27일 청진지방법원에서 ‘대정8년 제령제7호’ 위반으로, 최일규에게는 출판법 위반 죄명이 하나 더 추가되어 모두 징역형을 선고받았다. 최일규·김규창·한창수는 징역 1년, 최창한은 징역 8월, 청년동맹원 김성만은 징역 6월의 무거운 실형이 내려졌다. 이들의 격문과 경성학생연합시위와의 관련성 때문이었다. 「1930년 조선혁명」 격문은 전남 광주학생운동에 공명한 함북 학생들이 직접 작성·배포한 함북지역 최초의 격문이었다.

판결에 불복한 최창한이 복심법원에 항소했으나 결과는 변하지 않았다. 김성만·김규창은 청진형무소에서 옥고를 치르다가 1930년 8월 27일과 1931년 2월 28일 각각 출소했다. 한창수는 김천소년형무소에서 형기의 대부분을 채운 1931년 2월 13일 가출옥했다. 최일규는 체포된 지 1년 2개월이 지난 1931년 3월 29일에야 함흥형무소에서 출소했다.

함북 학생운동을 선도했던 경성고보 학생들과 경성농업학교 학생들은 공적을 인정받아 2021년 함께 국가유공자로 추서되었다. 일제의 식민통치와 민족적 차별에 저항하다 갇힌 스무 살 남짓의 청춘들이 90여 년 만에야 비로소 활짝 피어난 순간이다.

「경성농교생 복심 판결 최고 8개월」 『동아일보』 (1930.04.08.)