중국에서 독립운동가 남편과 함께했던

부인들을 위한 서사

글 이계형 (국민대학교 교양대학 교수)

2023년 10월 현재까지 독립유공자 포상을 받은 여성 독립운동가는 653명이다.

이들 중에는 대한민국 임시정부에서 활동했던 남편을 따라 중국으로 망명하여 부군과 독립운동가들을 뒷바라지하거나 직접 독립운동에 동참한 부인들이 적지 않았다.

또한 자료에서 확인할 수는 없지만, 국외에서 남편과 생사고락을 같이했던 부인들도 있었다.

낯설고 물선 타국에서 힘겹게 살았던 부인들을 기억했으면 하는 마음에 그들의 얘기를 하고자 한다.

학생운동, 3·1운동, 국내항일 계열 여성 독립유공자

독립유공자 포상이 이뤄진 1962년 첫해에 유관순·김마리아·남자현·이애라·안경신 등 5명이 처음으로 독립유공자로선정되었고, 이후 2023년 10월 현재까지 독립유공자 포상을 받은 여성 독립운동가는 653명이다. 전체 독립유공자 17,848명 중에서 3.66% 정도이다. 여성 독립유공자 가운데 학생운동, 3·1운동, 국내항일 분야에서 활동했던 이들은 모두 477명으로, 여성 독립유공자 중 73%를 차지할 정도로 그 수가 압도적이다.

이들은 대개 청장년층이었고 근대교육을 받은 인사들이었다. 학생운동의 경우 서훈 기준에 퇴학이 포함되면서 여성 독립유공자가 증가하였다. 3·1운동은 주로 여학생 신분으로 이에 동참하였다가 체포되어 옥고를 치른 경우이며, 국내 항일은 소작운동, 청년운동, 노동운동, 대한민국애국부인회·근우회·비밀결사 등에서 활동한 경우이다.

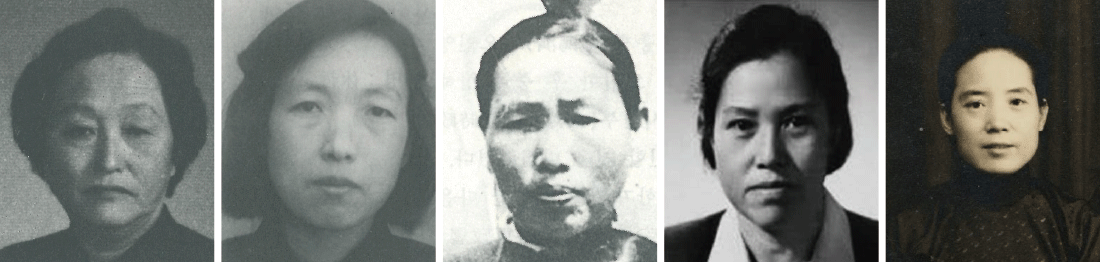

좌측부터 엄기선, 조계림, 조용제, 두쥔훼이, 이숙진

대한민국 임시정부 계열 여성 독립유공자

한민국 임시정부(이하 임시정부) 계열 여성 독립유공자는 45명이 확인된다. 그중에 고수선·김순도 등은 국내에서 독립운동을 전개하다가 중국으로 망명한 뒤 임시정부에서 활동한 경우이고, 곽낙원·이헌경·조마리아 등은 독립운동가 김구·민필호·안중근 등의 모친이다. 김윤경과 지경희 등은 상하이 등지에서 생활하다가 임시정부에서 활동한 경우이고, 안미생[안정근]·엄기선[엄항섭]·조계림[조소앙] 등은 임시정부 요인들의 딸들이며 조용제는 조소앙의 여동생이다. 이들 외 34명의 여성 독립유공자는 부부 독립운동가로 중국 여성인 두쥔훼이와 이숙진도 있다.

어려운 상황에서 탄생한 34쌍의 부부 독립운동가

임시정부가 활동했던 기간을 지역별로 살펴보면, 상하이 시절(1919.4~1932.4)이 가장 긴 13년, 충칭 시기(1940.9~1945.8)가 5년, 그 사이(1932.4~1940.9) 8년 5개월 동안에는 일제의 추적과 중일전쟁으로 인하여 항저우·전장·난징·창사·광저우·류저우·치장 등을 옮겨 다닐 때다.

이러한 시기에 따라 임시정부에 참여했던 인사들의 성향이 달랐다. 1910년 8월 경술국치 전후로 상하이에 망명한 인사들 가운데 1919년 4월 임시정부 설립에 적극적으로 동참한 부류가 있었고, 1919년 3·1운동 이후에는 국내뿐만 아니라 만주·연해주·미주 등지에서 활동하던 인사들이 상하이로 건너와 임시정부에 참여하였다. 1920년대에는 임시정부가 ‘전쟁의 해’를 선포한 뒤 이를 지지한 연해주와 만주의 독립군이 그 산하 군사단체로 변모하였고, 봉오동전투와 청산리전투에서 승리하기도 하였다.

하지만 내부의 독립운동 노선을 둘러싼 분열로 임시정부 요인들이 뿔뿔이 흩어졌고 남아 있던 요인들은 재정적 어려움에 극심한 어려움을 겪어야 했다. 1930년대에는 김구의 한인애국단이 추진한 윤봉길 의거를 계기로 중국 국민당 정부로부터 지원받는 전환점이 되었지만, 임시정부 요인들과 가족은 일제의 포위망을 피해서 중일전쟁 이후에는 일제의 공습을 피해 떠돌아다녀야 했다. 비로소 1940년 임시정부가 충칭에 뿌리를 내리면서 광복군을 창설하는가 하면 여러 단체를 조직하면서 활발한 활동을 재개하였다.

이러한 상황에서 34쌍의 부부 독립운동가들이 탄생하였는데, 이를 유형별로 나눠보면 다음과 같다. ① 기혼 남성 독립운동가가 홀로 망명한 뒤에 몇 년 지나 부인이나 가족들이 그곳으로 찾아가 같이 생활하는 경우, ② 청장년 중에 임시정부를 찾아온 뒤에 활동하면서 현지에서 결혼하여 부부 독립운동가 된 경우, ③ 부인과 이혼·사별하거나 상하이 등지에서 혼자 생활을 영위하다가 현지에서 부인을 얻어 생활하는 경우, ④ 1930~1940년대 자녀들이 성장하여 광복군 혹은 임시정부에서 활동하면서 집안끼리 혼인하여 부부 독립운동가가 된 경우이다.

중국에서 남편을 뒷바라지한 부인들을 기억하며

이외에도 임시정부 등에서 독립운동을 전개하던 남편을 뒷바라지하고 자녀들을 키웠던 부인들도 있었다. 그들에 관한 자료가 부족하여 별다른 주목을 받지 못하지만, 짧은 지면이나마 낯선 타국에서 힘겹게 살아내야 했던 부인들의 삶을 되돌아보고 그들도 기억했으면 하는 마음에서 짤막한 서사를 남기고자 한다(남편들 이름의 가나다 순).

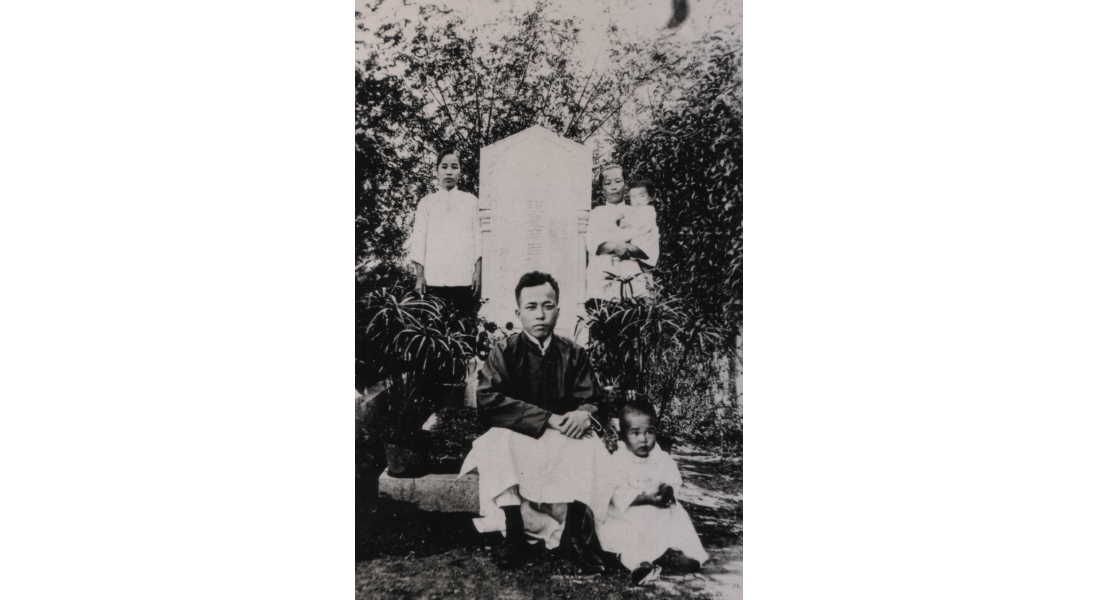

왼쪽부터 김구·큰아들 김인·부인 최준례이다.

김구와 최준례

김구와 최준례는 1904년 혼인하였다. 김구가 1919년 4월경 상하이로 망명한 뒤에, 최준례는 1920년 8월 큰아들(김인)을 데리고 상하이로 건너왔다. 그 뒤 1922년 9월 둘째 아들(김신)을 낳았다. 남편은 아이들 얼굴 한 번 들여다볼 틈이 없었고, 양육은 오로지 부인의 몫이었다. 그러던 중 최준례는 1922년 상하이로 떠나오신 시어머니로부터 산후조리를 받아 원기를 회복해 나가던 중 사고를 당하였고, 끝내 자리에서 일어나지 못한 채 1924년 1월 생을 마감하였다.

김규식과 조은애

김규식과 조은애는 1906년 5월 혼인하였다. 1907년 장남 김진필이 출생했으나 6개월 만에 병으로 사망하였고, 1910년에 차남 김진동이 태어났다. 김규식은 ‘105인 사건’에 국내 활동이 여의치 않자, 부인과 함께 1913년 상하이로 망명하였다. 그해 12월 김규식은 박달학원을 설립하고 한인들에게 영어를 가르쳤으며, 이듬해 제1차 세계대전 발발하자 몽골 울란바토르에 군관학교를 설립하고자 하였으나, 자금을 마련하지 못해 성과를 거두지 못했다. 이 무렵 1917년 조은애가 사망하였다. 훗날 아들 김진동은 한국광복군과 대한민국 임시정부 부주석 비서관을 지냈다.

박찬익과 심탄실

박찬익과 심탄실은 1902년 혼인하였다. 박찬익은 경술국치 직후 북간도 룽징으로 혼자 망명하여 간민교육회·중관단을 조직하였고, 1919년에는 조소앙 등과 함께 ‘대한독립선언서’을 발표하기도 하였다. 이때 심탄실은 시모 박봉서와 자식들(4남 2녀)과 함께 룽징으로 건너가 남편의 활동을 도왔다. 이후 상하이에 임시정부가 조직되자 박찬익이 홀로 그곳으로 떠나면서 부부는 떨어져 생활하게 되었다. 한편 셋째 아들 박영준은 임시정부 간부와 광복군 제3지대 구대장을 지냈다.

앞줄 왼쪽부터 신규식의 사위 민필호·외손자 민영수, 뒷줄 왼쪽부터 딸 신창희·부인 조정완·외손녀 민영주이다.

신규식과 조정완

신규식은 한양 조씨 가문의 조정완과 1896년 혼인하였다. 신규식은 1911년 11월 홀로 중국 상하이로 망명하였는데, 당시 큰딸 신창희(이명 신명호)는 6살이었고 아들 신상호는 임신 중이었다.

1919년 9월 상하이에 통합임시정부가 출범한 후 신규식이 법무 총장으로 임명되었을 당시 부인은 자식들을 데리고 상하이로 망명하였다. 1920년 5월 신창희는 신규식의 휘하에서 일하던 민필호와 결혼하였다. 둘 사이에 태어난 아들 민영수는 광복군으로 활동하였고, 딸 민영주 역시 광복군에서 활동하다가 1945년 학병 출신의 김준엽을 만나 결혼하였다. 그런데 신규식이 1922년 9월 단식 순국하고, 1929년에는 17살이었던 장남 신상호마저 요절하고 말았다. 이후 조정완은 홀로 귀국하였고, 일제의 강압과 생활고로 비참하게 살다가 1945년 생을 마감하였다.

이시영과 반남 박씨

이시영은 김홍집의 딸 경주 김씨와 결혼했지만, 1895년 아들 이규창을 남겨놓고 사별하였다. 그 뒤 이시영은 박승문의 딸 반남 박씨와 재혼하여 이규열·이규웅 두 아들을 낳았다. 이시영과 부인은 1911년 초 6형제와 가족들과 함께 서간도 류허현 삼원포로 망명하여 신흥강습소를 설립·운영하다가 1914년 베이징으로 옮겨갔다. 이때 이규창은 신흥강습소 제1기생으로 졸업한 뒤 신흥학교 교사로 지냈지만, 반남 박씨는 1916년 그곳에서 사망하였다.

조완구와 홍정식

조완구는 1915년 가을 북간도로 망명하였고, 이듬해 부인 홍정식은 시모와 3남매를 이끌고 그곳을 찾았다. 하지만 그해 여름 큰아들이 비적에 의해 살해당하고 말았다. 그 뒤 조완구는 블라디보스토크로 건너갔다가 1919년 상하이로 건너가 임시정부에 참여하였다. 그 사이 룽징에 있던 모친이 돌아가시자, 홍정식과 두 딸을 데리고 귀국하여 친정 조카 홍명희에게 기탁하였다. 그 뒤 홍정식은 1945년 2월 광복을 불과 몇 개월 남겨놓고 꿈에 그리던 남편을 보지 못하고 세상을 떠났다.

차리석과 강리성

차리석은 1919년 상하이로 망명하였는데, 홀로 지내던 부인 강리성이 두 딸과 함께 1922년 그곳에 함께 찾아왔다. 강리성은 생계를 위해 밥집을 하였고, 이봉창·윤봉길 의사에게 비밀결사 장소를 제공하기도 하였다. 또한 홍커우 의거 이후 임시정부를 따라 유랑하다가 중일전쟁 발발 이후, 1940년경 둘째 딸 차영희만 데리고 평양으로 돌아와 광복을 맞이할 때까지 일제 감시 속에서 힘들게 살아가야 했다.