일제의 농업수탈에 저항한

자은도 농민들의

처절한 외침을 되새기다

글 독립기념관 독립운동가 자료발굴TF팀

독립기념관은 2018년부터 독립운동가를 발굴하여 국가보훈부에 유공자로 포상 추천하고 있다.

국가와 국민을 위해 희생한 분을 존중하고 기억하는 정부의 의지와 국민적 관심을 담은 것이다.

2023년 매월 독립기념관이 발굴한 독립운동가를 소개한다.

박덕기 (朴德淇, 1872.06.04.~1940.03.28.)

본적(출생지) : 전남 무안군 자은면 유각리

훈격 : 대통령표창(2023)

서난수 (徐蘭洙, 1902. 5. 25.~1973.09.10.)

본적(출생지) : 전남 무안군 자은면 유천리

훈격 : 대통령표창(2023)

성낙표 (成樂杓, 1896.11.13.~1933.10.06.)

본적(출생지) : 전남 무안군 자은면 한운리

훈격 : 대통령표창(2021)

양봉이 (梁奉伊, 1893.10.25.~1968.01.10.)

본적(출생지) : 전남 무안군 자은면 유각리

훈격 : 대통령표창(2021)

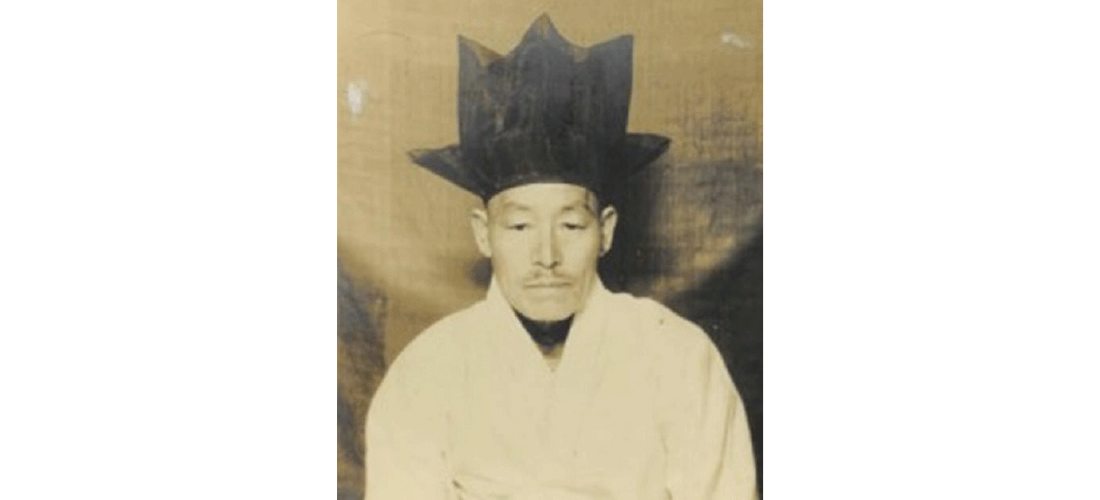

양석암 (梁石岩, 1905.12.08.~1984.12.09.)

본적(출생지) : 전남 무안군 자은면 구영리

훈격 : 대통령표창(2021)

우판도 (禹判道, 1898.03.13.~1978.03.27.)

본적(출생지) : 전남 무안군 자은면 면전리

훈격 : 대통령표창(2021)

이옥경 (李玉京, 1893.06.16.~1950.06.30.)

본적(출생지) : 전남 무안군 자은면 백산리

훈격 : 대통령표창(2023)

자은도 농민들, 소작조건 개선을 요구하다

자은도는 현재 신안군 자은면에 위치하는 섬 중 하나로 1969년부터 신안군에 편입되어 오늘날에 이르고 있다. 하지만 일제강점기 당시에는 무안군 도서지역에 속하였다. 이곳은 섬이지만 농사가 주된 산업이었기에 지주-소작인의 대립구도가 첨예한 지역이었다. 1920년대 들어 일제가 산미증식계획을 추진하여 대규모로 쌀을 유출해가자 갈등은 더욱 두드러졌다. 이 정책으로 농민들 대다수는 소작농으로 전락하였고, 지주에게 고율의 소작료를 부담해야 했다.

자은도에 거주하던 소작농민들도 상황은 마찬가지였다. 생산량의 50~60%를 소작료로 납부하는 것 외에도 여러 명목의 공과금을 부담하며 지주들의 경제적 수탈을 감당해 내고 있었다. 이에 그들은 소작조건을 개선하기 위해 1924년 1월 자은소작인회를 결성하고 자은도 지주들을 만나 기존 대비 소작료의 비율을 논 40%, 밭 30%로 낮추고 별도로 생산량의 10%를 농업장려비로 두어 지주와 소작인회의 대표가 보관하다가 필요할 때 사용하기로 합의했다. 일제의 농업경제 침탈로 신음하던 농민들이 드디어 지주들을 상대로 자신들의 목소리를 내기 시작한 것이었다. 이 협정은 자은도 소작농민들에게 실낱같은 희망이었다.

자은도 전경_신안군청 제공

계속되는 지주들의 횡포, 자은도 소작농민들의 가슴에 불을 지르다

1925년 8월 문재철(文在喆), 천철호(千哲鎬), 나카지마 세이타로[中島淸太郞] 등 자은도의 핵심 지주들은 섬 지역 지주들의 모임인 다도농담회(多島農談會)를 구성한 후 1924년의 합의를 파기하고 예전대로 소작료를 50%로 징수하겠다고 선언하였다. 청천벽력 같은 소식에 소작인들은 1925년 11월 임시총회를 열어 소작료 불납동맹을 단행하겠다고 결의했다.

이에 대해 지주들은 소작인의 재산을 가압류하는 것으로 대응하였다. 12월 24일 지주들의 사주를 받은 일본인 집달리 구시이 시다지[篦伊貞次]와 다도농담회 사무원들은 소작인들의 집에 있는 수십 석의 보리와 곶감 등을 남김없이 가압류하고 소작인의 지장을 위조해 보관증을 작성하였다. 이에 분노한 자은도민 수백 명은 곤봉과 횃불을 들고 가압류 집행을 저지하고자 집달리 일행을 쫓아냈다. 지주들의 횡포가 계속될수록 자은도 소작민들의 저항의식은 격양되었다.

일제 경찰의 무자비한 탄압과 그에 맞선 자은도 주민들

사태가 이렇게 진전되자 일경들까지 가압류 과정에 개입하였다. 1926년 1월 초 전남 경찰부는 담양·장성·나주·광주 등 관할 경찰서에서 경찰 200여 명을 비상소집해 자은도에 파견하였다. 무장한 경찰들은 소작료 불납동맹과 가압류 철폐운동에 참여한 자은소작인회 회원 약 40명을 검거하고 가압류를 집행하였다. 그리고 자은도와 암태도 사이의 교통을 차단시켜 섬 주민들을 불안과 공포에 휩싸이게 하였다.

약 1,500명의 자은도 주민은 경찰대 본부 앞에 모여 자은소작인회 회원들의 석방을 요구하였다. 군중들은 “우리가 소작회 대표다”, “체포하려거든 우리를 체포해라. 죽여 달라”라고 외쳤으나 경찰들의 무력 앞에 무참히 짓밟혀 40여 명의 중경상자가 발생했다. 『시대일보』는 당시 시위현장을 “자은도 일대가 마치 전쟁터와 같은 살벌한 공기로 가득하였으며, 군중들은 사생을 결사하고 뛰어들었다”라고 표현하였다. 그만큼 시위가 격렬하였으며, 식민지 농민들의 처지 또한 매우 절박했음을 말해준다.

이처럼 맹렬한 시위에 당황한 경찰은 지주와 소작인 사이의 중재에 나섰다. 그 결과 1926년 1월 30일 목포경찰서에서 무안군수·목포경찰서장·자은면장의 입회하에 지주 대표 문재철·천철호, 소작인 대표 성운재 등 12명이 협정을 맺었다. 협정조건은 우선 가압류를 해제하고 그 과정에서 발생한 비용은 지주와 소작인이 나눠 부담할 것, 소작료는 50%로 하되 그중 10%를 소작인에게 농업장려비로 교부할 것, 농사개량에 필요한 비용도 지주와 소작인이 공동 부담할 것 등이었다.

농민들이 바라던 40%의 소작료는 아니었다. 하지만 1924년 10월 합의에서는 농업장려비를 소작인과 지주가 공동 관리하기로 했던 것에 비하여 이번에는 농업장려비를 소작인에게 직접 교부하기로 한 것을 고려하면 최종적으로 소작료가 45%로 낮아지는 성과를 거둔 것이다. 일제의 주구역할을 한 지주들의 횡포에 굴하지 않는 자은도 소작인들의 투쟁의지가 빚어낸 결과였다.

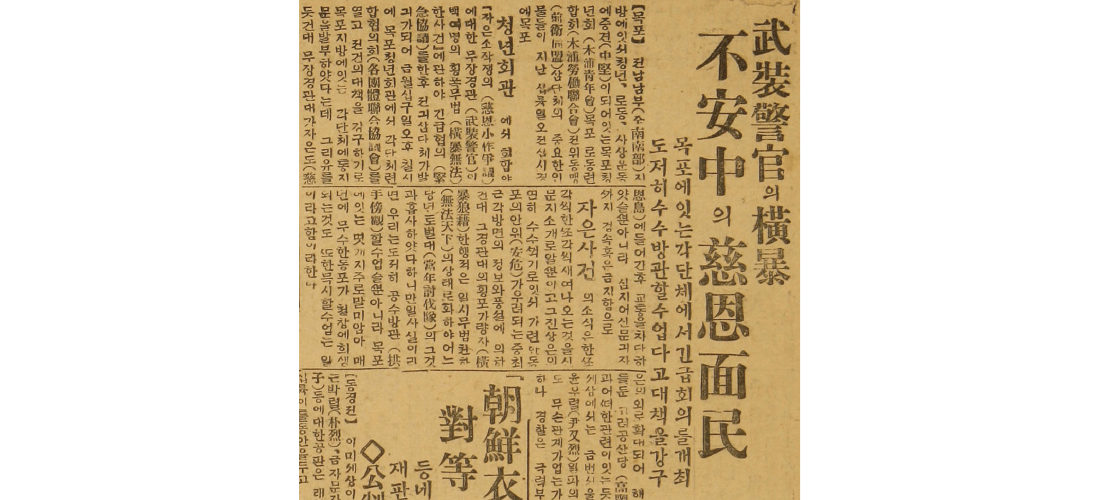

시대일보(1926.01.20.)

자은도 소작농민운동 참가자들의 숭고한 정신

한편, 이 항쟁에 참가한 농민들 중 31명이 기소되어 1926년 8월 16일 광주지방법원에서 유죄판결을 받았다. 판결형량은 징역형(4명)·집행유예(18명)·벌금형(9명) 등 각각 달랐으나 기소 사유인 ‘공무집행 방해죄’는 모두에게 적용되었다. 이것은 자은도 소작농민들이 자신들의 생존권 수호를 위해 일으킨 소작쟁의가 단지 경제적 측면에 머무는 것이 아니라 식민권력을 상대로 한 정치적 의미의 항일운동이라는 점을 보여준다.

이러한 자은도 소작농민들의 숭고한 항일정신을 기리고자 독립운동가 자료발굴TF팀은 이 운동에 참가한 농민들을 발굴하였다. 그 결과 박덕기·서난수·성낙표·양봉이·양석암·우판도·이옥경 등 7명에게 대통령표창이 서훈되었다. 나머지 참가자들의 추가 서훈도 기대해 본다.

시대일보(1926.0자은도 소작운동 참가자 양석암_공훈전자사료관 제공1.20.)