의열투쟁 최전선에 선 청년들

이종암·엄순봉·이강훈

글 독립기념관 전시부

청년, 의열투쟁의 선봉에 서다

일제의 국권 침탈 과정에서부터 독립운동가들은 소수 인원으로 자기희생적 성격의 의열투쟁에 나섰다. 1920년대부터 본격화된 의열투쟁은 일제 식민통치 기관을 파괴하거나 일제 요인 및 친일파를 처단하는 등 특정한 인물이나 기관을 대상으로 진행되었다. 의열투쟁의 이 같은 특징은 한국독립운동사의 특성을 보여주는 것으로 불특정 다수에게 자행하는 무차별적인 테러행위와 확연히 구분되는 것이었다. 이종암, 엄순봉, 이강훈을 포함한 청년들은 의열단(義烈團), 아나키스트 비밀결사인 남화한인청년연맹(南華韓人靑年聯盟)에 소속되어 일제 침략자 처단 의거에 나서는 등 의열투쟁의 선봉에서 활동했다.

‘황포탄 의거’의 주역 이종암

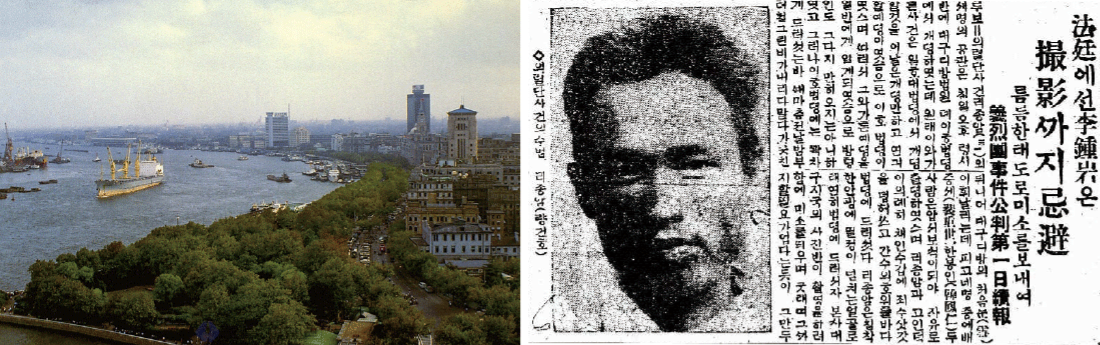

이종암은 1896년 대구에서 태어나 대구공립보통학교를 졸업한 후 대구은행에 취직했다. 1917년 중국으로 망명한 그는 신흥무관학교에 입학, 1919년 11월 의열단 창단에 참여했다. 창단 직후 의열단 국내 의거를 준비하다가 1920년 국내로 들어온 그는 최수봉(崔壽鳳)의 밀양경찰서 투탄의거를 성공시켰다. 1922년 3월에는 본인이 직접 의거에 나서 의열단원 오성륜, 김익상과 함께 상하이를 방문한 일본 육군대장 다나카 기이치(田中義一)를 상대로 상하이의 황포탄에서 처단 의거를 도모했다. 하지만 성공을 거두지 못하고 피신하던 중 일본 도쿄에서 투탄의거를 결심하고 1925년 국내로 들어와 자금을 마련하다가 대구에서 체포되었다. 1926년 징역 13년형을 선고받고 1930년 가출옥 하였으나 얼마 되지 않아 서거했다. 정부는 그의 공훈을 기려 1962년 건국훈장 독립장을 추서했다.

상하이 ‘황포탄 의거’ 터(좌), 「법정에 선 이종암은 촬영까지 기피」『동아일보』 (1926.12.11.)_국사편찬위원회 제공(우)

친일파 처단의거에 나선 엄순봉

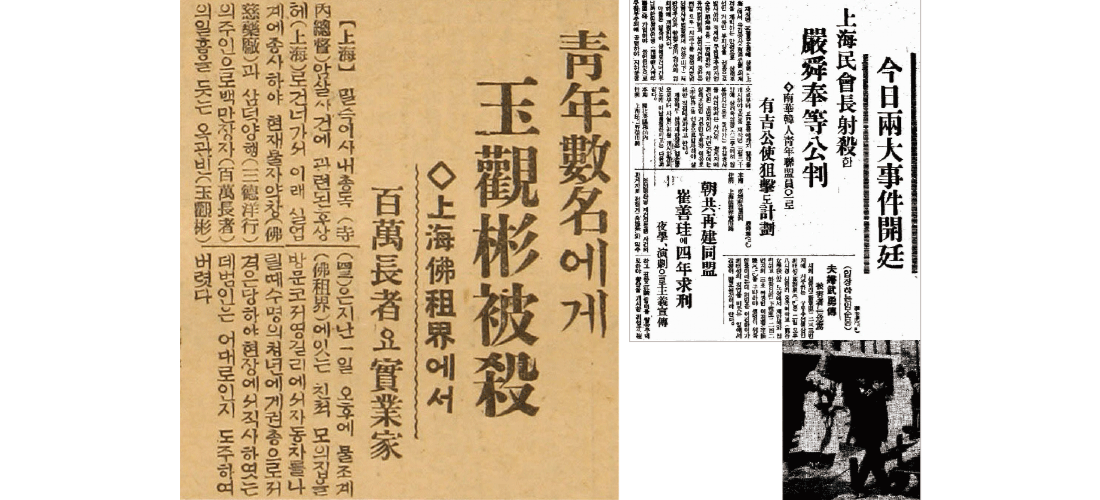

엄순봉은 1906년 경북 영양군에서 태어났다. 1925년 중국 남만주로 건너가 신민부에서 청년참모로 활동했으며, 한족총연합회 청년부 차장이 되었다. 이후 상하이로 건너가 남화한인청년연맹과 흑색공포단에 가입해 한인사회 내 친일파들과 밀정 처단을 결의했다. 엄순봉은 1933년 5월과 8월, 연이어 친일파 이종홍(李鍾洪)과 옥관빈(玉觀彬)을 처단하는데 성공하였다. 1935년에는 친일단체인 재상해조선인거류민회 부회장 이용로(李容魯)를 처단했으나 붙잡혀 이후 국내로 이송됐다. 그는 사형을 선고받고 1938년 서대문형무소에서 옥중 순국했다. 정부는 그의 공훈을 기려 1963년 건국훈장 독립장을 추서했다.

「청년수명에게 옥관빈피살」 『조선중앙일보』(1933.8.4.)_국립중앙도서관 제공(좌), 「금일양대사건개정, 상해민회장 사살한 엄순봉 등 공판』(1936.2.5.)_국사편찬위원회 제공(우)

‘육삼정 의거’를 도모한 이강훈

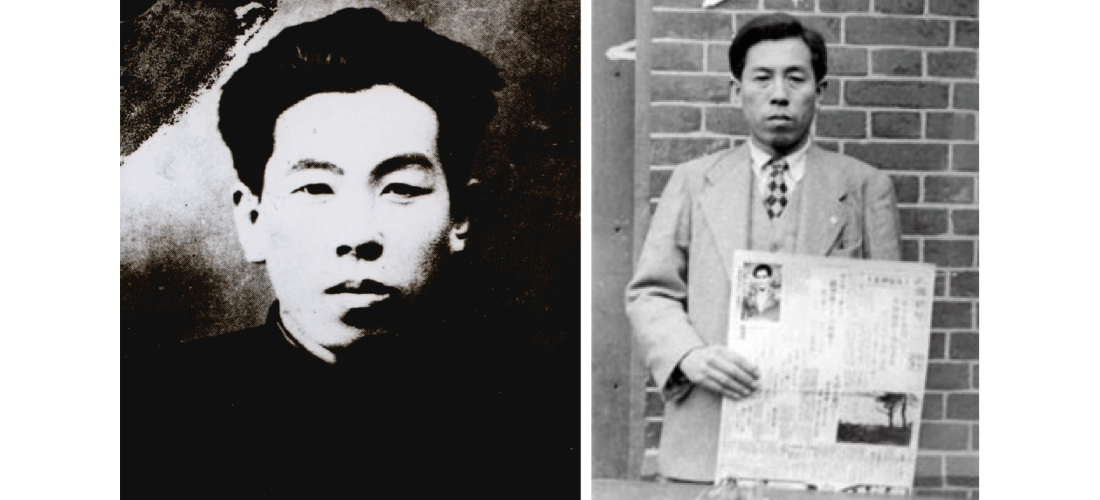

이강훈은 1903년 강원도 김화군에서 태어나 1919년 3월 고향에서 3·1운동에 참여했다. 이듬해 중국으로 넘어가 이동휘의 업무를 보조하고, 김좌진의 밀명을 받아 국내로 잠입해 군자금을 모집하는 등 활동을 전개하다가 남화한인청년연맹에 가입했다. 1933년 3월 주중 일본공사 아리요시 아키라(有吉明)가 중국 정부요인과 고급요리점 ‘육삼정’에서 만날 것이라는 정보를 제보받고 그를 처단하기 위해 청년연맹 맹원인 이강훈은 동료인 백정기, 원심창과 의거에 나섰으나 일본영사관의 역공작으로 거사 직전 일경에 붙잡혔다. 이른바 ‘육삼정 의거’로 이강훈은 징역 15년형을 선고받고 일본에서 옥고를 치르다가 광복 후 출옥했다. 그는 곧장 이봉창, 윤봉길, 백정기 의사의 유해 발굴을 주도해 한국으로 봉환했다. 정부는 그의 공훈을 기려 1977년 건국훈장 독립장을 수여했다.

1933년 ‘육삼정 의거’로 피체될 당시 이강훈(좌), 윤봉길의 유품과 함께 귀국한 이강훈(1946.4.25.)_매헌윤동길의사기념관 제공(우)