한인 애국자 8,624명,

일제의 강제적

‘한국병탄 반대’를 외치다

글 주미희(한국외국어대학교 사학과)

1910년 8월 23일, 한국을 병탄하려는 일제의 움직임이 더욱 명확해지자 블라디보스토크를 중심으로 한 시베리아 지방의 애국 동포들은 이를 저지하기 위해 성명회를 결성하였다.

성명회는 한인 애국자 8,624명의 이름이 적혀있는 선언서와 각종 격문 등을 인쇄·반포하며 항일운동을 전개하였다.

해외 독립운동의 근거지, 러시아 연해주

두만강을 경계로 인접한 러시아 연해주 지역은 1860년대 이래 생계를 위해 이주해 간 함경도 농민들과 영세 농민들이 황무지를 개간하고 한인 마을들을 개척한 곳이었다. 3·1운동 이전까지 민족의 자유와 독립을 가져다 줄 근거지로서 국내외 동포들의 희망과 기대를 받은 지역이었다. 국내외의 이름 있는 민족운동가라면 한 번쯤은 거쳐야만 했고, 블라디보스토크의 신한촌은 ‘원동(遠東) 한인의 서울’로 불렸다.

연해주 지역에서 독립운동이 본격화된 것은 1906년이었다. 을사늑약 이후 수많은 애국지사들이 후일을 기약하며 연해주로 이동해 민족운동의 새로운 길을 모색하였다. 러시아 한인사회의 지도자 최재형과 전 러시아공사 이범진의 아들이자 헤이그 특사였던 이위종이 이범윤·안중근·엄인섭·김기룡 등과 함께 의병부대를 조직하여 벌인 국내진공작전, 안중근의 하얼빈 거사 등은 연해주 한인사회의 인적·물적 지원이 있었기에 가능하였다.

러시아 연해주 블라디보스토크 전경 (1900년대)

한국병탄 반대운동의 시작

1910년 일제에 의한 ‘한국병탄 반대운동’은 당시 가장 유력한 해외 항일운동 근거지였던 연해주와 미국 캘리포니아주 그리고 미국령 하와이의 한인사회에서 전개되었다. 그중 러시아 연해주 블라디보스토크의 한인들은 신문 보도를 통하여 일제에 의한 한국병탄 소식을 접하였다. 한인 민족운동가들은 국가주권의 상실이라는 절박한 상황 앞에서 일치단결하였다. 1910년 6월 21일 유인석·이상설·이범윤 등을 중심으로 연해주의 의병 계열인사 150명이 블라디보스토크 아무르만의 맞은 편 암밤비(Ambambi) 지역의 자피거우(Zapigou)에 집결하여, 유인석을 도총재로 ‘13도의군(十三道義軍)’을 결성하였다.

13도의군의 목표는 연해주의 항일 의병부대들이 국내로 진공하여 국내 의병부대들과 연합을 통해 일본군과 최후의 결전을 치르는 것이었다. 홍범도·이진룡·우병열·이남기 등의 의병장들과 안창호·이종호·이갑 등의 애국계몽운동가들이 대거 참여하였다. 13도의군 도총재인 유인석과 이상설은 광무황제에게 상소를 올렸다. 13도의군 창설 소식을 전하며 군비를 원조해 줄 것과 연해주로 파천(播遷)하여 망명정부를 수립할 것을 요청하였다. 13도의군은 블라디보스토크 주재 일본총영사관에 대표를 파견하여 일제에 의한 한국병탄을 항의하였다. 또한 한국병탄 취소를 촉구하는 한인 500명의 서명이 담긴 항의서한을 일왕(日王)에게 전달하였다. 그렇지만 1910년 8월 한국병탄으로 국내진공작전은 좌절되었다.

1910년 8월 성명회 결성

1910년 8월 초에 들어서면서 블라디보스토크에는 외신을 타고 일제의 한국병탄 소식이 전해지고 있었다. 8월 23일 블라디보스토크의 신문 『달레카야 오크라이나(Dalekaia Okraina)』에 한국병탄을 알리는 비통한 기사가 실렸다. “한일병합은 22일 조약의 조인을 마치고 24일 각국에 통고를 보내며, 29일과 30일 이틀간에 일반에게 발표한다.”는 내용이었다. 이 소식을 들은 한인 200여 명이 블라디보스토크의 한인촌 개척리에 위치한 한민학교에 집결하였다. 특사 파견이나 13도의군의 정비만으로는 국망(國亡)의 현실을 타개할 근본적인 대응책으로 부족했다. 다음날 새벽까지 700여 명이 모인 이 회의에서 성명회(聲明會)가 결성되었다.

성명(聲明)이란 ‘성피지죄 명아지원(聲彼之罪 明我之寃)’, 즉 ‘적의 죄상을 성토하고, 우리의 억울함을 밝힌다.’라는 의미이다. 성명회의 목적은 “대한의 국민 된 사람은 대한의 광복을 죽기로 맹세하고 성취한다.”는 것이었다. 유인석·이범윤·김학만·차석보·김좌두·김치보 등 6인의 명의로 된 취지서가 작성되었다. 일본 정부에는 ‘국제공약에의 배신’을 질타하는 공한을 보내고, 대한제국과 외교관계를 맺은 각국 정부에게는 ‘병탄무효’를 선언하는 전문과 선언서를 보내기로 결의하였다.

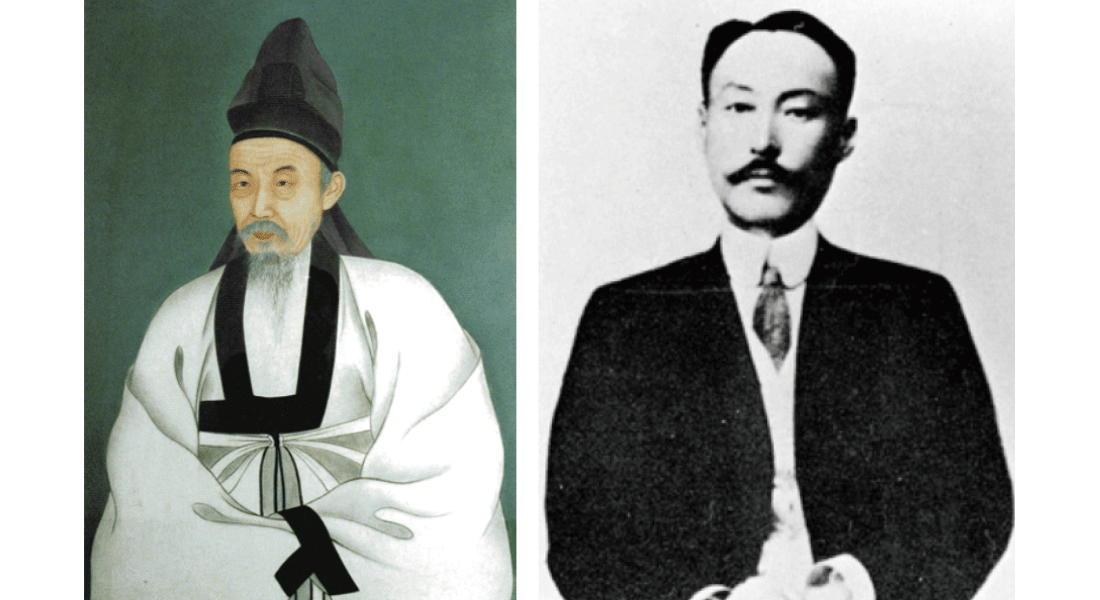

유인석 영정(좌), 이상설(우)

성명회의 주요활동

8월 26일 성명회는 구미열강에게 일제에 의한 강제적 ‘한국병탄 무효’ 선언서를 발표하였다. 이상설이 기초한 선언서의 전문은 ‘대한일반인민총대 유인석(大韓一般人民總代 柳麟錫)’ 명의의 한문으로 작성되었다. 중국에는 한문으로, 미국·러시아·독일·영국·오스트리아-헝가리·벨기에·이탈리아 등의 구미 각국에는 러시아어와 불어로 번역하여 발송하였다. 각국의 신문사 등 유력한 언론기관에도 한국병탄 무효를 선언하는 한인의 결의문을 보내어 게재해 줄 것을 요청하였다. 이와 함께 러시아 한인들에게 국권회복 운동에 참여할 것을 호소하였다. 부녀자·청년 등 1천여 명으로 구성된 결사대가 블라디보스토크 일본인 거주지에 들어가 한국병탄 무효 시위를 벌이기도 하였다. 국권회복을 목표로 국내진공작전을 수행할 무장부대를 조직하기 위한 자금 모금도 이루어졌다. 8월 한 달 동안 연해주 한 곳에서만 7만 루블이 넘는 성금이 모아졌다. 당시 연해주의 한인 잡역 노동자의 일일 임금이 1루블 이하인 점을 감안하면 실로 엄청난 금액이었다.

미국 워싱턴에 있는 국립문서보관소에는 100여 장에 달하는 성명회 선언서가 보관되어 있다. 이 문서에는 각지 한인 사회지도자 8,624명의 이름이 적혀있다. 선언서는 “한국인의 과업이 아무리 어려운 것이라 할지라도 한국인의 자유에 도달할 때까지 손에 무기를 들고 일본과 투쟁할 것”을 천명하고 있다. 당시 미국 국무장관에 전달된 전문에는 “일본 측의 무자비한 적대행위에 대해 유럽 열강과 미국·중국에 항의를 제기한다. 이미 체결된 조약에 대해 일본 측은 반복적인 위반을 해왔으며, 그것은 유혈적인 양상을 띠고 국법을 위반해 왔고, 정의의 법을 무시해 왔다. 일제의 폭력적인 한국합병은 평화의 위반일 뿐 아니라 미래의 끝없고 휴전 없는 전쟁의 계속을 의미할 뿐이다.”라고 적혀 있다. 성명회의 '한국병탄 반대운동'은 구미 열강들에게 인류의 보편적인 정의와 평화의 가치를 바탕으로 일제에 의한 한국병탄의 불법성을 알리고 한국인들을 지지해 줄 것을 요청하는 절실한 함성이었다.

일제의 탄압과 성명회 해산

1904년 러일전쟁 이후 러시아와 일본은 두 차례의 협약을 맺었다. 목적은 중국 동북지역과 한반도에 있어서 상호 이해관계를 조정하는 것이었다. 1907년 제1차 러일협약에서 러시아는 외몽고에서 이익을 보장받는 대신 한국에 대한 일본의 지배를 묵인하였다. 1910년 초 러시아와 일본은 미국의 중국 동북지역 진출에 대한 공동전선을 형성하기 위해 제2차 러일협약을 체결하였다. 이 과정에서 일본은 한국합병에 대한 러시아의 동의를 재확인하였다. 일본과 러시아가 외교적으로 가까워져 있는 상황에서 한국인들의 항일운동은 많은 탄압을 받았다. 일본은 우선적으로 한국과 러시아 국경 수비를 강화하는 한편 블라디보스토크로 향하는 한인들의 여권발급을 엄격하게 제한하였다. 또한 러시아와 기타 외국에서 국내로 들어오는 한인들에 대해 삼엄한 감시를 하였다. 이와 동시에 일본은 러시아와 중국 정부에게 배일적인 한인 명단을 전달하며 러시아와 중국 영토에서 추방할 것을 요구하였다.

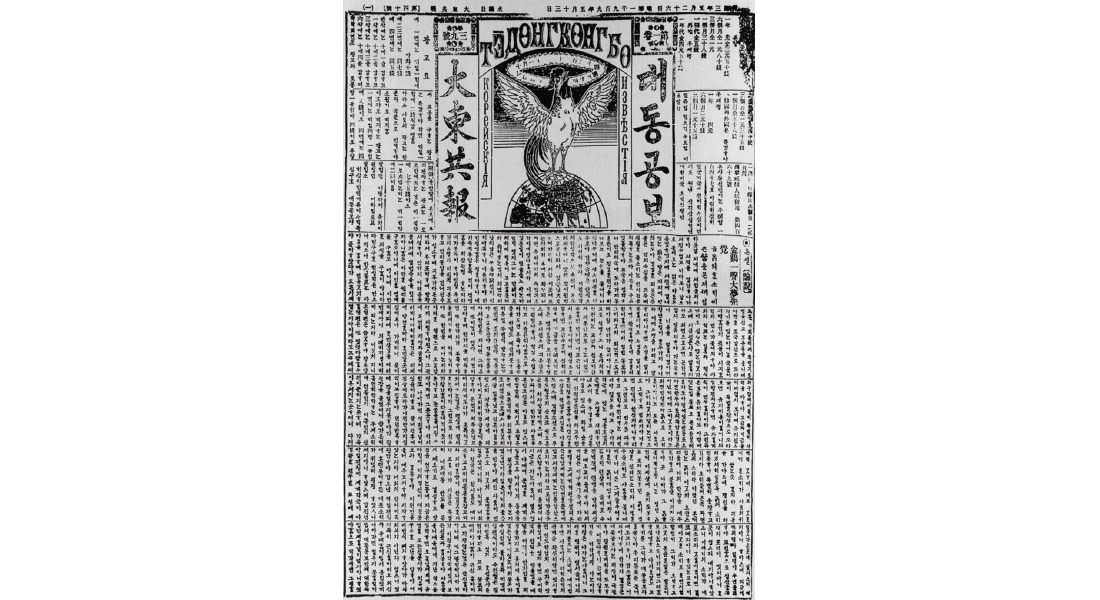

일본과의 관계 개선에 힘쓰던 러시아는 일본의 요구를 받아주었다. 러시아 정부는 연흑룡주 총독 운테르베르게르(P.F. Unterberger)에게 모든 배일운동에 대한 예비단속을 지시하였다. 운테르베르게르 총독은 일제에 의한 강제적 한국병탄 기사를 게재했다는 이유로 한글신문 『대동공보』를 폐간하였다. 8월 말, 총독의 명령을 받은 러시아 관헌들은 한인촌 개척리를 기습해 성명회의 모체라 할 수 있는 13도의군의 주요 인물 및 회의에 참석했던 간부 등 42명의 한인을 체포하였다. 그 중에는 유인석·이상설이 포함돼 있었다. 주요 참여 인사였던 김좌두·안한주·이범윤·이남기·이치권 등 7명은 ‘항일운동의 수괴들’이라 하여 이르쿠츠크로 추방되어 7개월 동안 유폐되었다. 주도적인 역할을 했던 성명회 블라디보스토크 회장 오주혁은 러시아에서 쫓겨나 인천 무의도에서 1년간 유배 생활을 하였다. 그 결과 성명회는 더 이상의 활동을 전개하지 못하고 해체되고 말았다.

『대동공보』

성명회 결성의 의의

성명회는 일제에 의한 한국병탄 무효를 선언하고 그 부당성을 국제사회에 호소하였다는 점에서 상징적 의미가 있다. 무엇보다 러시아 연해주 지역뿐만 아니라 북간도의 다양한 독립운동 노선을 가진 8,624명의 한인 애국자들 대부분이 참여하여 각국 정부를 대상으로 일제에 의한 한국병탄을 항의하는 외교적 방략을 모색하였다는 점은 독립운동사에서 커다란 의미를 지닌다. 또한 의병 세력이었던 도총재 유인석을 비롯한 유학자 계열의 한인 지도자들이 서구를 오랑캐가 아닌 외교의 대상으로 인식하는 전환점이 되었다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

성명회는 러시아 한인사회의 단합과 조국 독립에 대한 확고한 신념의 표출이었다. 성명회의 취지서 및 선언서와 각종 격문들의 인쇄와 반포는 간도와 시베리아 지방의 한인들에게까지 독립 활동을 더욱 확대시키는 계기가 되었다. 그러한 역량은 1911년 연해주 한인들의 자치와 독립운동을 위해 조직된 권업회와 1913년 말 이동휘·이종호·이상설·이동녕 등의 애국지사들이 러일전쟁 10주년에 대비하여 항일독립전쟁을 목표로 조직한 대한광복군정부로 계승되었다.

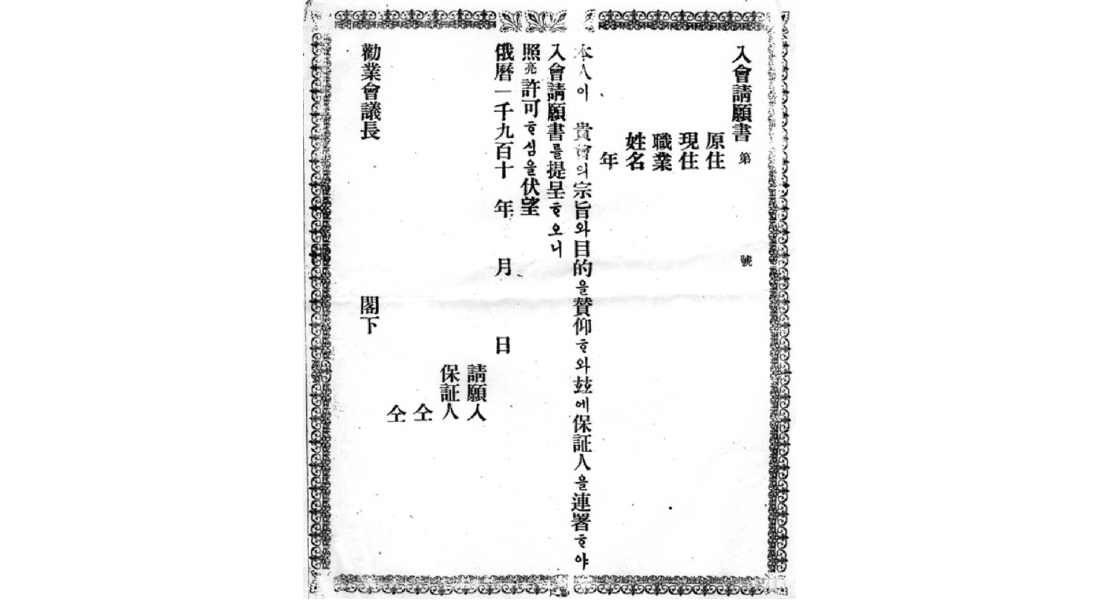

「권업회 입회청원서」