일제강점기 부산일신여학교 학생들의

등불이자 정신적 지주

마가렛 샌드먼 데이비스

글 독립기념관 독립운동가 자료발굴TF팀

독립기념관은 2018년부터 독립운동가를 발굴하여 국가보훈처에 유공자로 포상 추천하고 있다.

국가와 국민을 위해 희생한 분을 존중하고 기억하는 정부의 의지와 국민적 관심을 담은 것이다.

2023년 매월 독립기념관이 발굴한 독립운동가를 소개한다.

마가렛 샌드먼 데이비스(Margaret S. Davis)

국적 : 호주

본적(출생지) : 호주 빅토리아 크랜본

생몰 : 1887~1963

이명 : 대마가례(代馬嘉禮)

포상추천 : 2021년 11월

포상 : 2022년 3·1절 계기

훈격 : 건국훈장 애국장

운동방면 : 3·1운동

마가렛 샌드먼 데이비스, 『동래학원 100년사 1895~1995』

한국선교를 결심하고 부산진 일신여학교 학생들에게항일정신을 불어넣다

마가렛 샌드먼 데이비스(이하 마가렛)는 1887년 호주 빅토리아 크랜본(Cranbourne)에서 태어났으며 장로교 목사 존 데이비스(J. Davies)의 딸이다. 독실한 장로교 집안에서 엄격한 신앙교육을 받았던 마가렛이 한국선교를 결심하게 된 배경에는 숙부 헨리 데이비스(H. Davies)가 있었다. 호주장로교회의 파송에 따라 1889년 10월 서울에 도착한 헨리 데이비스는 선교에 매진하다가 급성폐렴에 걸려 한국에 온 지 6개월 만에 부산에서 사망하였다. 마가렛은 숙부의 순교정신을 이어받아 1910년 호주장로교 선교사가 되어 부산에 도착하였고, 1914년 부산진 일신여학교(현 동래여자중·고등학교, 이하 일신여학교) 교장으로 부임하여 자신의 사상을 학생들에게 전파하였다. 일신여학교는 이사벨라 멘지스(Isabella B. Menzies)에 의해 1895년 설립된 부산지역을 대표하는 여학교였다.

마가렛의 신앙정신은 일제 치하에서 억압받는 학생들에게 큰 희망을 주었다. 마가렛은 일제의 악랄한 행위를 비난하며 “이것은 하나님의 뜻이 아니다”라고 일신여학교 학생들에게 가르쳤다. 그에게 한국선교는 학생들에게 교리를 전파하는 것뿐 아니라 항일정신을 심어주는 것이었다.

일신여학교 3·1만세시위의 주역으로 활약하고 학생들을 지원하다

얼마 후 마가렛의 항일정신이 본격적으로 표출될 기회가 찾아왔다. 1919년 3·1운동이 전국으로 확산되자 3월 11일 일신여학교 교사와 학생들도 부산 좌천동 거리에서 동조 시위를 벌였는데 여기에 마가렛도 참가하였다. 마가렛은 학생들과 함께 미리 준비한 태극기를 주민들에게 나누어 주면서 “부르시오! 만세를 부르시오”라며 시위에 동참하기를 권유하였다. 시위에 참여한 군중은 어느새 300~400명으로 늘어났다. 마가렛은 학생뿐 아니라 일반 민중들에게까지 애국심을 고취시켜 부산 지역에서의 3·1운동이 확대되는 데 큰 역할을 하였다.

2시간 이상 격렬하게 진행되던 만세운동은 일제 군경에게 무참히 짓밟혔다. 시위 당일 마가렛은 교사와 학생들과 함께 보안법 위반으로 검거되었다. 3월 13일 불기소 처분을 받아 석방되었지만, 이후에도 시위와 관련하여 경찰의 혹독한 신문을 받아야 했다. 이러한 상황에도 마가렛은 만세운동으로 인해 구금된 교사와 학생들에게 사식(私食)을 제공함으로써 공판이 끝날 때까지 그들에 대한 물질적·정신적 지원을 아끼지 않았다.

일신여학교 3·1운동 주역들, 『동래학원 100년사 1895~1995』

민족교육을 확대하고자 동래일신여학교를 설립하다

만세시위가 끝난 이후 일신여학교 학생들에 대한 마가렛의 애정과 노력은 더욱 뜨거워졌다. 그는 일신여학교를 중등학교로 발전시켜 여학생들에게 민족교육의 기회를 확대하고자 하였다. 일신여학교는 개인사택 공간을 활용하여 작은 규모로 경영되고 있었다. 이에 그는 호주선교사연합회의 후원금을 얻어 1924년 12월 학교 부지를 매입하였고, 1925년 6월 일신여학교의 고등과를 동래로 이전하여 동래일신여학교를 탄생시켰다. 수십 명에 불과하던 입학생은 200명으로 늘어났다. 학교 창립 낙성식에서 마가렛은 “일신여학교가 고등보통학교로 승격된 데에는 주민들의 협조가 기여한 바가 크다”고 축사하였다. 지역주민의 협조가 어떠했는지 자료를 통해 밝혀지지 않았지만, 중등학교 설립에 대한 대중들의 열의가 대단했음은 분명하다. 이를 통해 마가렛은 민족교육가로서 학생과 일반인에게까지 기대를 한 몸에 받았다.

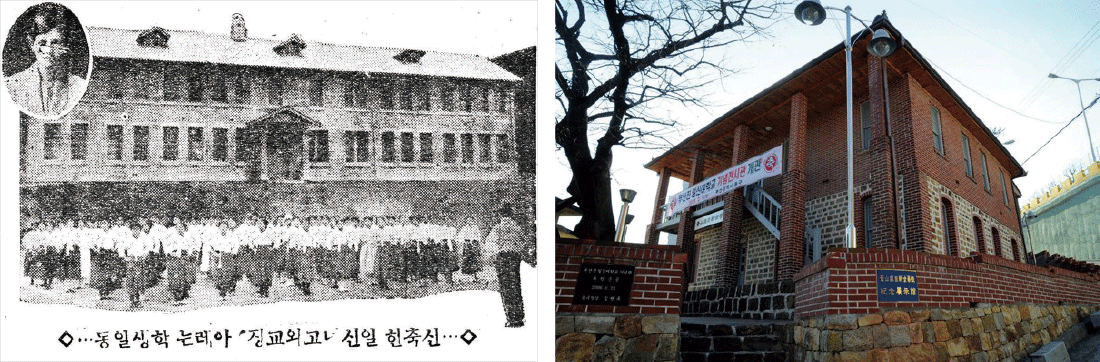

동래일신여학교 낙성식, 『조선일보』 (1925.6.28.)(좌), 일신여학교 전경(우)

학생들을 독립투사로 양성하고 한민족의 정체성을 일깨우기 위해 한국어 교육을 중시하다

동래일신여학교 설립 이후 마가렛은 한국어·역사·지리 등을 주요 교과목에 반영시켜 한국 여학생의 민족의식을 함양하였다. 이 학교 출신자 중 대표적인 인물 박차정은 중국 대륙에서 독립군 여전사로 활약했다. 마가렛은 식민지 교육정책으로 민중들이 한글을 배우지 못하는 사실을 매우 안타까워했다. 때마침 1929년 여름부터 언론계를 중심으로 문자보급운동이 일어나자, 마가렛은 학생들에게 운동의 주체가 되어 대중들에게 한글을 가르쳐야 한다고 역설하였다. 그의 교육관은 학생들을 미래의 독립투사로 성장시키고 대중들에게 민족정기를 일깨워주기 충분하였다.

신사참배 강요에 저항하며 신앙의 양심과 학생들을 지켜내다

학생들에게 민족의식을 일깨워주던 마가렛은 1930년대 후반에 이르러 큰 위기를 맞았다. 총독부는 일선 학교에도 신사참배를 강요하였고 이에 응하지 않으면 폐교시키겠다고 엄포를 놓았다. 동래일신여학교도 이런 압박에서 자유로울 수 없었다. 1939년 1월 22일 마가렛은 신사참배 반대 입장을 밝히면서 신앙의 양심을 지키는 쪽을 택했다. 그러면서도 일제와 타협하지 않고 학교의 명맥을 유지할 방안을 모색하였다.

고심 끝에 1939년 12월 부산지역 유지 오태환(吳泰煥) 등이 설립한 구산학원에 일신여학교의 경영권을 넘겼다. 폐교 직전에 학교를 존속시키기 위한 최선의 선택이었다. 그리고 1940년 3월까지 학교에 남아서 인수인계를 마친 후 그해 6월 호주로 돌아갔다. 그가 일생동안 바쳐왔던 신념인 신앙의 양심과 학생들 모두를 지켜낸 것이다. 귀국 후 마가렛은 1960년 2월까지 『더 미셔너리 크로니컬(The Missionary Chronicle)』 의 편집을 맡다가 1963년 호주 멜버른에서 숨을 거두었다.이처럼 한민족을 위해 헌신했던 마가렛은 그 공적을 인정받아 2022년 3월 1일 건국훈장 애국장에 추서되었다.

일신여학교 만세운동기념비