진실 혹은 거짓

부끄러웠던 미완의 청춘, 시(詩)로 남다

영화 <동주>

글 편집실

부끄러웠던 미완의 청춘, 시(詩)로 남다

영화 <동주>

감독: 이준익

주연: 강하늘, 박정민

개봉일: 2016년 2월 17일

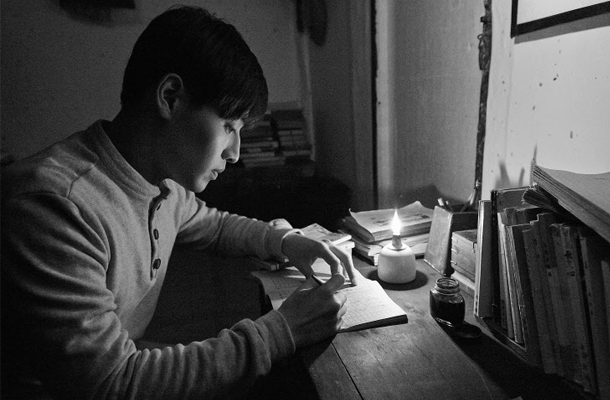

나라를 잃어버린 한 청년이 있었다. 청년은 ‘쉽게’ 시를 쓰는 자신이 부끄러웠고, 부끄러워진 그는 다시 시를 썼다. 한국인이 가장 사랑하는 시인 윤동주. 그의 시는 익히 잘 알려져 있지만, 그의 삶에 대해서는 자세히 알려진 바 없었다. 이번에 다룰 작품은 윤동주의 생애를 다룬 영화 <동주>다.

Q. 윤동주와 송몽규의 행적은 어디까지 일치할까?

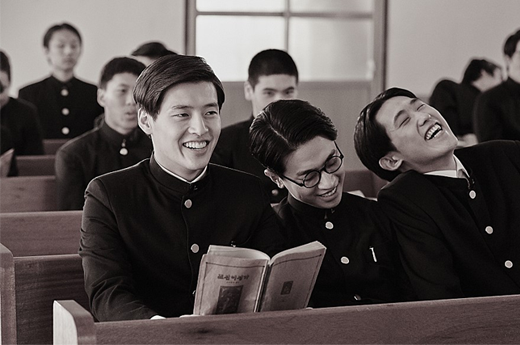

송몽규는 윤동주의 동갑내기 고종사촌으로 한 집에서 태어나 5살까지 함께 자랐다. 이후 중학교 3학년을 수료할 때까지 같은 학교, 같은 반에서 공부했고 연희전문학교에도 함께 입학해 4년 뒤 졸업해서는 나란히 일본 유학을 떠났다. 이처럼 실제 두 사람의 성장과정은 거의 일치했는데, 특히 어린 시절 『아이생활』, 『어린이』 등 잡지를 함께 구독하며 문학 방면에 남다른 재능을 보였다는 점에서 공통분모가 있었다. 그러나 비슷한 환경 속에서 자랐으나 성격은 판이했다. “너는 시를 써라. 총은 내가 들게.” 영화 속 송몽규의 대사는 그와 윤동주의 차이점을 보여준다. 평소 유순하고 섬세한 감성을 지녔던 윤동주는 10대에 이르러 문학 활동에 집중하기 시작했다. 반면, 적극적이고 진취적인 송몽규는 중학교 시절 중국 난징(南京)의 대한민국임시정부 군관학교에서 군사훈련을 받았고, 일본 유학 중 한국인 유학생을 모아 거사를 계획하는 등 직접 독립운동에 투신했다.

<동주> 속 윤동주와 송몽규

송몽규

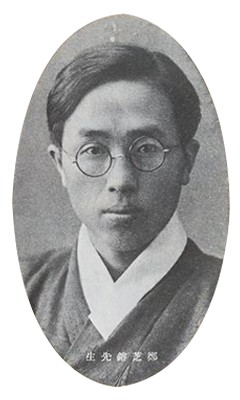

Q. 정지용 시인에게 많은 영향을 받은 윤동주?

영화에서 윤동주는 이여진의 소개로 평소 존경하던 시인 정지용을 만나게 된다. 시인으로서 윤동주의 자질을 알아본 정지용은 스스로 “부끄럽다”고 말하는 그에게 “부끄러움을 아는 것은 부끄러운 것이 아니야. 부끄러움을 모르는 것이 부끄러운 일이지”라며 일본 유학을 권한다. 실제로 둘 사이의 직접적인 교류 여부는 알 수 없으나 정지용이 윤동주의 정신적·문학적 스승이었다는 점은 분명한 사실이다. 숭실중학교 시절 윤동주는 과장된 수식어를 배제한 쉬운 표현으로 감정을 진솔하게 드러내는 정지용의 시에 심취했다. 당시 그의 가방에 늘 정지용의 시집이 들어있을 정도였다고 한다. 이처럼 정지용은 윤동주의 시세계에 큰 영향을 미쳤다. 1942년 일본 유학을 간 윤동주는 도쿄 릿쿄대학(立教大学) 문학부 영문과에 입학했다가 도시샤대학(同志社大学) 영문과로 편입했다. 이로써 두 사람은 같은 대학, 같은 과 선후배가 되었다. 현재 도시샤대학에는 두 사람의 시비가 나란히 세워져 있다.

정지용 시인

Q. 윤동주의 시집 발간을 도운 인물은 일본인?

영화에서 윤동주는 릿쿄대학 다카마쓰 교수와 쿠미의 도움으로 자신의 영문 시집을 낼 수 있다는 희망을 얻게 된다. 그러나 발간을 눈앞에 두고 쿠미와 함께 있던 자리에서 일경에 체포되고 만다. 영화에 등장하는 일본인 쿠미는 허구인물이다. 윤동주는 유고시집 『하늘과 바람과 별과 시』가 출간됨으로써 비로소 시인이 되었는데, 이는 연희전문학교에서 함께 수학한 동기 강처중과 후배 정병욱이 있었기에 가능했다. 윤동주는 졸업을 앞두고 그동안 쓴 작품들을 묶어 자필시고집(詩稿集)을 완성했다. 이것을 3부 만들어 한 부는 자신이 갖고, 나머지는 연희전문학교 영문과 교수 이양하와 후배 정병욱에게 전달했다. 그중 정병욱이 소장한 원고가 유일하게 보존되어 전해지게 된 것이다. 한편 강처중은 윤동주의 자선시집에서 제외된 시와 새로 쓴 시를 보관하고 있었다. 정병욱과 강처중은 각자 보관하던 것을 합쳐 마침내 1948년 『하늘과 바람과 별과 시』를 발간, 시인 윤동주를 세상에 알리게 되었다.

윤동주와 정병욱

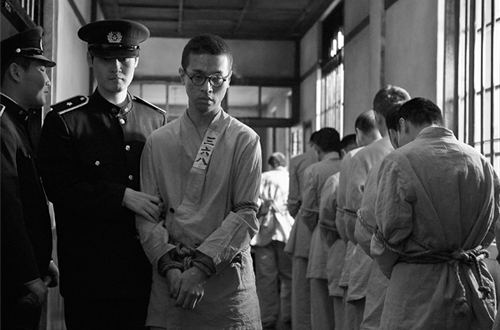

Q. 후쿠오카 형무소에서는 무슨 일이 벌어졌던 걸까?

일본 유학 중 송몽규와 윤동주는 치안유지법 위반으로 일경에 체포되고, 후쿠오카 형무소에서 수감 중 지속적으로 알 수 없는 주사를 맞으며 서서히 죽어간다. 실제 1945년 2월 16일 윤동주가 순국하고, 약 한 달 뒤 송몽규도 죽음을 맞이했다. 27세의 창창한 나이였다. 일제가 내놓은 윤동주의 사인은 뇌일혈. 그러나 다부진 체격에 건강했던 그가 수감된 지 1년이 되지 않아 병사했다는 사실은 분명 의심스럽다. 당숙 윤영춘은 시신을 수습하러 갔던 당시 면회했던 송몽규가 “저놈들이 주사를 맞으라고 해서 맞았더니 이 모양이 되었고, 동주도 이 모양으로….”라고 말했다며 증언한 바 있다. 일본인 문학평론가 고노 에이지(鴻農映二)는 의문의 주사가 당시 규슈제국대학에서 실험하던 ‘혈장 대용 생리식염수’일 가능성이 크다고 주장했다. 긴 전쟁으로 수혈용 혈액이 부족했던 일제가 혈액 대체재를 찾고 있었다는 것이다. 이렇듯 관련 증거가 계속 제기되고 있지만 일본은 여전히 침묵하고 있다. 짧은 삶이었지만 윤동주는 식민지 지식인으로서 시를 통해 스스로를 성찰했다. 시를 쓰는 자신을 끊임없이 부끄러워하면서도 시로써 양심을 지키려 한 ‘저항시인’이었다.

<동주> 속 수감 중인 윤동주