자료로 읽는 역사

3·1운동의 청년들 세계를 향해

한국인의 독립의지를 알리다

글 김경미 자료부

3·1운동의 청년들 세계를 향해

한국인의 독립의지를 알리다

3·1운동과 유럽 유학생

1919년 3월 1일, 전 세계를 향해 한국독립의 정당성과 한국인의 독립 의지를 알리는 만세 소리가 울려 퍼졌다. 민족대표들이 독립을 선언하고 일본경찰에 체포된 후, 서울의 파고다공원에서 시작된 만세 시위를 주도한 것은 젊은 학생들이었다. 이들은 3월 5일 남대문역(지금의 서울역) 앞에서 대대적인 만세 시위를 벌여 3·1운동이 전국으로 퍼져나가도록 했다.

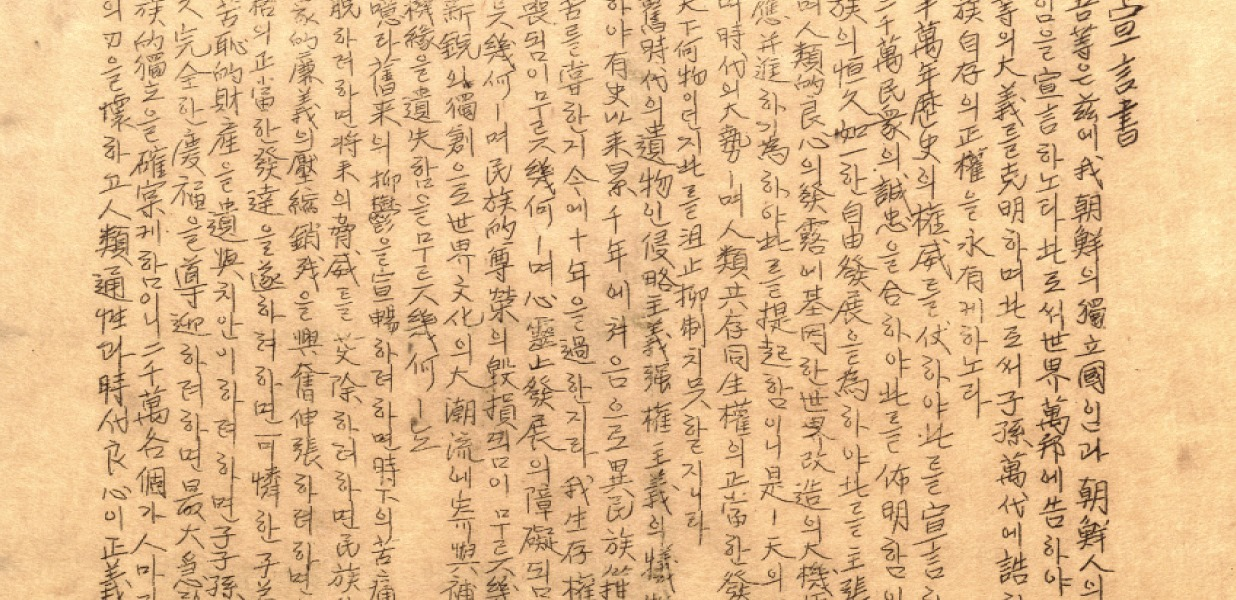

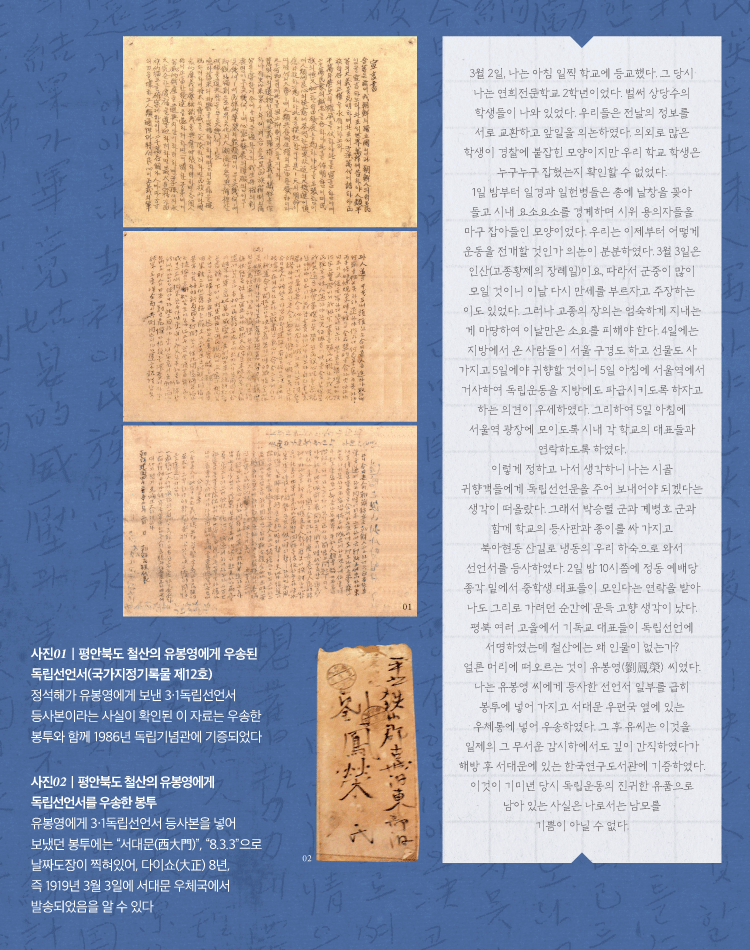

‘사진01’은 바로 연희전문 학생 정석해가 3·1독립선언서를 등사판으로 찍어 고향인 평안북도 철산의 유봉영에게보냈던 독립선언서이다. 선언서 여백에 “유감(遺憾)은 철산 왜 사람 없어?”라는 정석해의 필적이 남아있어, 긴박한 상황에서도 한반도 전역에서 독립만세 소리가 울리기를 바란 그의 절실함이 느껴진다.

유럽으로 간 한국의 청년들

젊음의 열정을 바쳐 3·1운동에 뛰어들었던 학생들은 무차별적인 일본 경찰의 검거에 쫓기게 되었다. 정석해는 3월 13일 고향으로 갔다가 그곳에서도 안전하지 않아 닷새만인 18일 압록강을 건너 만주 안동현으로 피신했다. 정석해 뿐 아니라 중국으로 넘어간 학생들은 대개 베이징을 거쳐 1919년 4월 11일에 설립된 대한민국임시정부가 있는 상하이로 향했다. 상하이에서 학생들은 바로 독립운동에 뛰어들기도 했지만, 일부 임시정부 어른들은 젊은이들은 우선 공부를 하는 것이 급선무라고 역설하기도 하고, 또 자신들도 좀 더 공부하고 싶은 꿈이 있어서 학업을 계속할 수 있는 길을 찾았다. 중국의 대학에 진학하는학생들이 많았지만, 중국의 대학에서 가르치는 서양의 학문을 그 본고장에서 직접 배우고 싶었던 학생들도 있었다. 이들에게 서구로 갈 수 있는 길을 열어준 것이 중국에서 운영하던 유법검학회(留法儉學會)였다.

유법검학회는 중국 학생들이 프랑스에 유학하여노동을 하면서 학비를 벌어 공부할 수 있도록 만든 단체이다. 1919년 3월 17일 최초로 상하이에서 출발한 이후1920년 12월까지 20여 차례에 걸쳐 약 2천 명에 달하는 중국 학생들이 프랑스로 유학을 떠났다. 일찍이 중국으로 망명하여 중국의 혁명세력과 밀접한 관계를 맺고 있던 신규식은 한국 학생들이 유법검학회에 들어갈 수 있도록 주선했다. 한국 학생들은 중국인 유학생 틈에 끼어중국에서 내준 호조(護照:여권)를 갖고 상하이를 출발하여 프랑스 마르세이유로 가는 배를 탈 수 있게 되었다. 이로부터 임시정부에서는 구미로 유학을 가려는 학생을 모아 중국 측에 추천하여, 1919년 11월 26일부터 1920년 12월 14일까지 8회에 걸쳐 총 65인이 파리에 도착했다.

파리에는 파리강화회의에 참가하여 한국인의 자주독립 의사를 알리기 위해 김규식이 설치한 임시정부 파리위원부가 있었다. 파리에 도착한 후 일부 학생은 미주, 독일, 영국, 스위스로 가고 나머지는 파리에 정착했다. 당시 파리위원부를 맡고 있던 황기환은 프랑스 주재 미국 대사관과 교섭하여 미국으로 가려는 학생을 도와주기도 하고, 프랑스에 머물기로 한 학생을 파리 북쪽 보베에 있는 학교에 소개하여 프랑스어를 배울 수 있도록 했다. 정석해는 1920년 12월 14일 파리에 도착하여 보베고등학교에서 프랑스어를 배웠고, 생활의 어려움 때문에 생활비가 좀 덜 드는 독일로 가서 뷔르츠부르크 대학에 입학했다.

고학을 딛고 조국의 독립을 호소하다

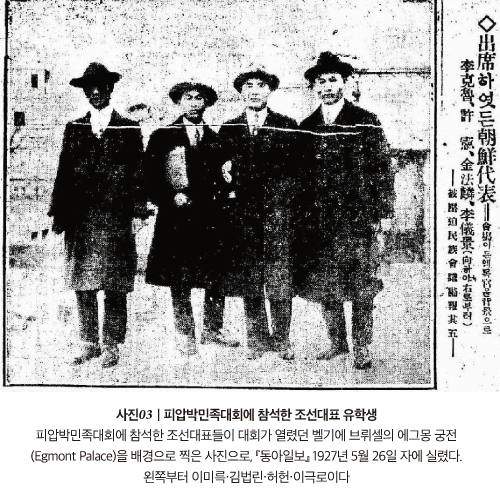

유럽에서 학업을 시작한 학생들은 노동을 하지 않으면 생활을 할 수 없는 고학생들이 대부분이었다. 그럼에도 이들은 기회만 있으면 조국의 독립을 위한 활동을 펼쳤다. 유럽 사회에 일본의 잔혹한 식민지 지배를 고발하며 한국 독립의 정당성을 역설했다. 그러한 활동 중 국내 신문에 여러 번 보도되어 비교적 잘 알려지게 된 것이 1927년 벨기에 브뤼셀에서 열린 세계피압박민족대회에 참가한 일이다. 1927년 2월 10일부터 14일까지 5일간 열린 대회에는 세계 각국에서 124개의 단체와 147명의 대표가 참가했다. 한국대표단은 독일 유학생인 이극로·황우일·이의경과 프랑스 유학생인 김법린으로 구성되었고, 마침 유럽을 여행하던 변호사 허헌이 신문기자 대표로 합류하였다. 유학생 중 이의경과 김법린은 3·1운동에 참여한 청년들이었다. 김법린은 승려로 불교중앙학림에서 수학하다가 3·1운동에 참여했고, 상하이로 망명하여 임시정부에서 활동하다 1920년 10월 프랑스로 유학을 떠났다. 그는 1926년 7월 고학으로 파리 소르본대학교 철학과를 졸업하고 대학원에서 공부했다. 이의경은 오늘날 『압록강은 흐른다』로 유명한 이미륵으로, 경성의학전문학교 3학년에 다니던 중 3·1운동에 참여하고 1920년 봄 상하이를 출발하여 파리를 거쳐 바로 독일로 갔다. 1921년 뷔르츠부르크 대학교 의학부에 입학했다가 1925년에는 뮌헨대학교 생물학부로 옮겨 1928년에는 이학박사 학위를 취득하게 된다.

피압박민족대회에서 김법린은 대회 첫날 「한국에서 일본제국주의 식민지정책에 관한 보고서」를 발표했고, 대표단은 「한국대표단의 결의안」을 회의에 제출했다. 그 외에 「한국문제(The Korean Problem)」라는 문건을 각국 대표와 신문기자들에게 배포했다. 일제의 지배하에 신음하고 있는 한국의 실정을 국제사회에 호소하기 위한 것으로, 일본은 무력으로 더 이상 한국을 지배할 수 없으며 일본에 대한 투쟁만이 한국인의 자유와 생명을 지키는 마지막이자 유일한 대안이라는 점을 분명히 밝혔다.

이러한 유럽 유학생들의 활동은 한국 역사와 문화에 대한 자부심, 조국과 민족에 대한 사랑, 조국의 독립을 위해 국제적 움직임을 기민하게 포착하여 활용하고자 했던 그들의 의지와 노력을 보여준다. 일본 식민지 지배의 부당성과 한국민족의 독립의 당위성을 전 세계에 알림으로써 조국의 독립을 되찾으려는 3·1운동의 외침은 청년들이 있는 곳 어디서나 끊임없이 울려 퍼졌다. 청년들은 3·1운동의 경험을 가슴에 간직하고 시대가 자신에게 부과한 의무를 다하고자 했다.