100년 전

순국한 독립운동가를 기리며

글 이계형 (국민대학교 교양대학 교수)

100년 전, 1923년 독립운동계는 다사다난한 한 해를 보냈다.

새해 벽두부터 대한민국 임시정부는 세력별·출신별·독립운동 노선별로 갈등이 최고조에 달하여 갈 길을 잃어 그 문제를 해결할 방안으로 국민대표회의를 개최하였고,

그쯤 신채호가 ‘조선혁명선언’을 발표하였다. 임시정부는 결국 그해 6월 창조파·개조파·옹호파로 분열하였고,

9월에는 일본 간토대지진에 한국인 6천여 명이 학살당하는 끔찍한 사건도 일어났다.

이러한 시기에 많은 독립운동가가 삶을 마감했다. 올해 100년을 맞아 여러 독립운동 관련 행사가 개최되고 있지만, 순국 100년을 맞은 그들에 대해서는 이렇다 할 언급도 없다.

이런 안타까움에 비록 그들의 활동을 자세히 언급할 수 없지만, 이름이라도 밝혀 그들의 ‘독립 정신’을 기리고자 한다.

지금으로부터 100년 전, 1923년 한 해 동안 순국한 독립운동가는 159명으로 확인된다. 공훈전자사료관 상에 있는 독립유공자 공적정보를 토대로 조사한 바에 따르면, 가장 많은 운동계열은 만주 방면이 74명, 다음으로 3·1운동 43명, 국내 항일 15명, 노령 방면 11명, 의병 9명, 의열 활동·미주·일본 방면 각 2명, 임시정부 1명 순이다. 운동계열별로 순국 독립운동가를 살펴보면 다음과 같다.

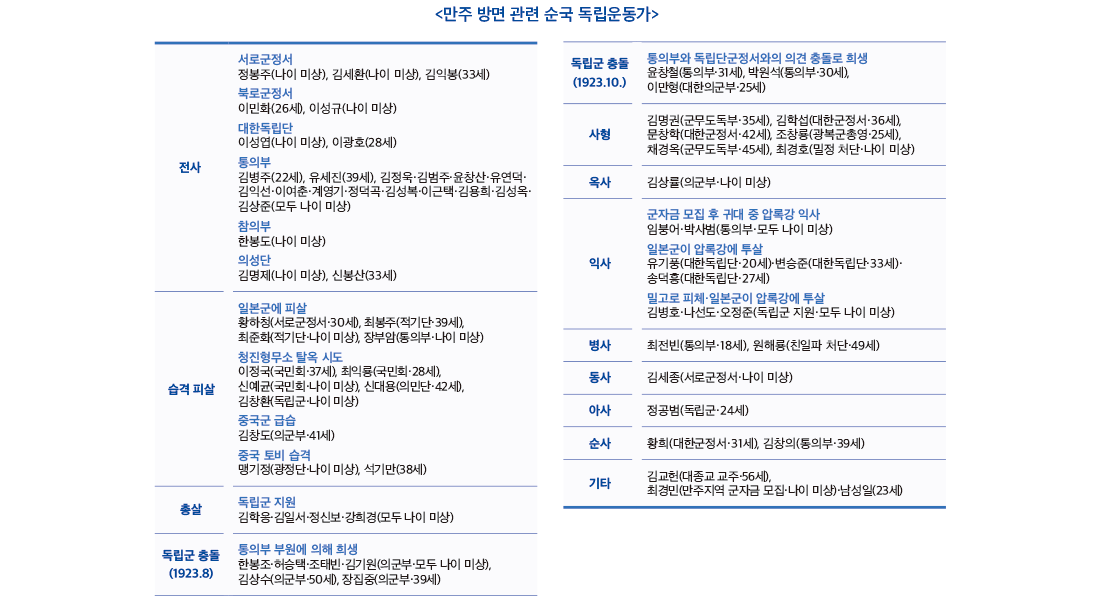

만주 방면 관련, 순국 독립운동가

먼저 만주 방면의 순국 독립운동가들은 대종교 교주 김교헌을 비롯하여, 만주에서 친일파를 처단한 원해룡·최경호, 독립군을 지원한 김학응·김일서·정신보·강희경·김병호·나선도·오정준·최경민·남성일 등과 국내진공작전 시 일본군·중국군과 교전 중 전사하거나 급습에 피살된 독립군들이다. 독립군 가운데 통의부 계영기·정덕곡·김성복·이근택·김용희·김성옥·김상준 등은 1923년 10월 13일 한날 일본군과 중국군에 몰살하기도 하였다. 그들 중에는 활동 중 피체되어 피살·익살되거나 국내 형무소에서 사형당하기도 하였다.

이들은 독립군 특성상 청장년층이 대부분이었기에 평균수명이 34.8세로 짧고 출생 연도가 확인되지 않은 경우도 39명으로 과반이 넘는다. 게다가 대부분 후손이 확인되지 않고 있다. 특히 안타까운 것은 독립군끼리 알력 다툼이나 의견충돌로 1923년 8월과 10월 두 차례에 걸쳐 많은 이가 희생된 점이다. 이를 정리하면 다음과 같다.

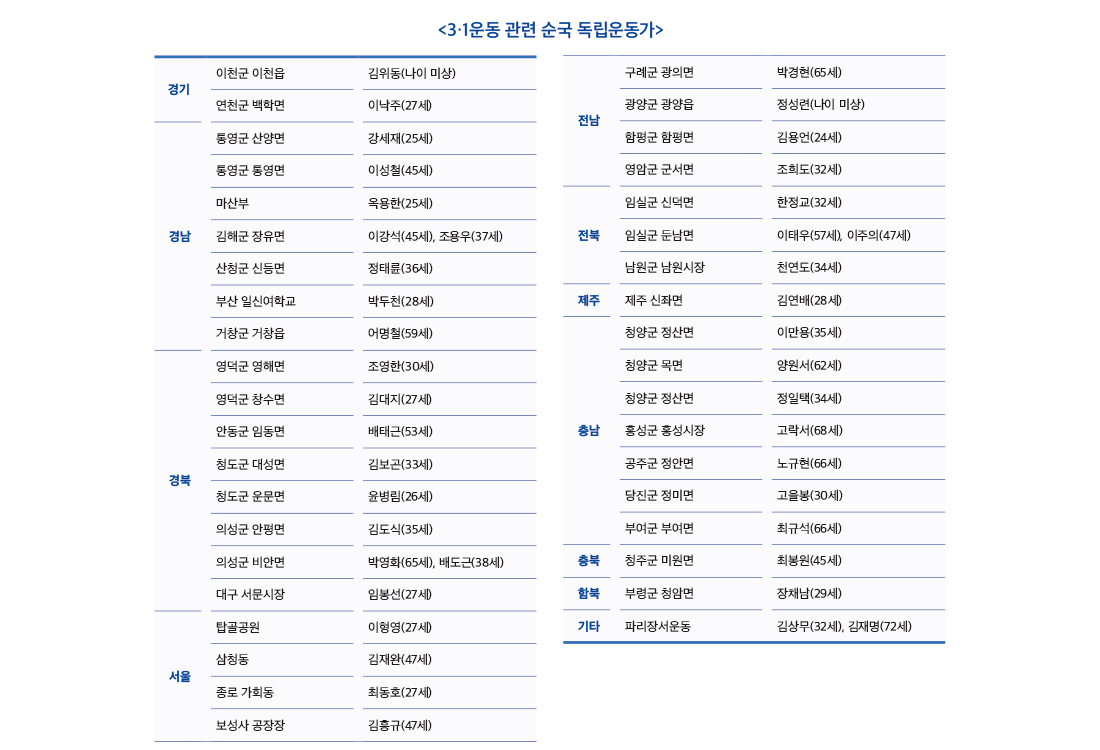

3·1운동 관련, 순국 독립운동가

3·1운동 관련 독립운동가는 43명으로, 대부분 옥고를 치렀다. 최고령자는 72세 김재명이고, 최연소자는 24세 김용언, 여성으로는 임봉선·박두천 등 2명이다. 이들의 평균수명은 40.1세로, 1920년대 평균수명 48세보다 적다. 그 이유는 신문 과정에서 고문·탄압 혹은 옥고로 천명을 다하지 못한 것이다. 이 가운데 전북 임실면 둔남면에서 3·1운동을 주도하였던 이태우·이주의, 경남 김해군 장유면의 이강석·조용우, 경북 의성군 비안면의 박영화·배도근 등은 같은 날에 순국하였다. 이 역시 고문 후유증에 그리된 것으로 생각된다. 이를 정리하면 다음과 같다.

국내 항일과 노령 방면 관련, 순국 독립운동가

국내 항일은 국내에서 군자금 모집 활동 중 피체되어 사형당한 김도원(평북 선천·29세)·서의배(황해서흥·26세)·조창선(황해 평산·27세), 일본 군경과 교전 중 전사한 양창을(평북 희천·천마대·24세), 옥고를 치른 이필발(경북 영양·34세)·이명균(경북 김천·61세)·이승조(충남 논산·33세) 등이 있다. 또한 만주에서 국내에 들어와 활동하던 독립군을 지원하여 일본 군경에 피살 순국한 안형관(평북 위원·나이 미상)·홍기진(평북 위원·나이 미상)·김창하(평북 창성·나이 미상)·나채홍(평북 자성·40세) 등이 있다.

이외에 1923년 순국한 독립운동가의 활동을 살펴보면 다음과 같다. 이승흡(평북 선천·나이 미상)은 평북 수청면사무소 방화로, 이강진(전북 임실·28세)은 조선독립대동단 활동으로, 권병주(충남 부여·38세)는 태을교 신도로서 국권회복 운동을 전개하다 옥고를 치렀다. 이석렬(전북 고창·40세)은 임시정부 연통제 고문,1923년 독립선언문 인쇄·살포 등의 활동을 펼쳤다. 이중각(충북 청원·29세)은 잡지 발간이나 강연회 등을 통해 독립 사상을 고취하다가 피체되어 옥고를 치렀고, 의열단 운동을 벌이다 피체되어 모진 고문으로 인한 정신 장애로 자결하였다.

러시아의 노령 방면의 독립운동가로는 그곳에서 활동하다가 적군(赤軍)에 피체되어 이르크츠크 감옥에서 옥사한 채국성(33세)·이다물(32세)·김학(30세)·김표돌(28세)·김연준(28세)·김완욱(28세)·김제문(28세)·이와실리(27세)·손병렬(25세) 등이 있다. 이들 후손 역시 확인되고 있지 않다. 신우여(함북 경흥·42세)는 고려혁명군 연해주총지부의 서부사령관으로 활동하였고, 박종근(함남 이원·34세)는 연해주 대표로 국민대표회의에 참석·활동하였다.

의병 출신과 의열 활동 관련, 순국 독립운동가

의병 출신의 독립운동가는 옥사한 이상수(경남 사천·51세), 옥고를 치른 맹선섭(충북 보은·58세)·유환기(전북 용담·48세), 유배를 간 나성일(강원 영월·72세)·최익진(경북 칠곡·64세)·장경춘(충북 음성·44세), 의병 활동이 확인된 최석우(경북 영일·72세)·천낙구(경기 양평·65세)·안기환(전남 화순·67세) 등이다. 의병 성격상 최연소가 44세이고 평균 60세로 나이가 많은 편이다.

의열 활동의 독립운동가는 의열단원으로 활동한 서상락(경북 달성·31세)과 종로경찰서에 폭탄을 투척 후 자결한 김상옥(서울 동대문구·35세) 등이 있다.

미주 방면의 독립운동가는 대한인국민회 로스앤젤레스지방회에서 활동한 염세우(강원 김화·51세), 미국에 거주하면서 파리강화회의에 파견되었고 영국 런던에서 임시정부 외교원으로 활동한 황기환(평남 순천·38세) 등이 있다. 일본 방면에서는 오사카에서 조선인친목회를 조직하고 국내·상하이·러시아 베르흐네우진스크 등지에서 활동한 정태신(32세)이 유일하다. 마지막으로 김인전(충남 서천)은 임시정부 의정원 의원·재무예결위원·정무조사특별위원(군사)·전원위원장(全院委員長)·국무원 학무차장·의정원 의장 등을 맡아 활동하던 중 48세로 과로사하였다.

1923년 한 해 동안 159명은 국내외를 막론하고 다양한 방법을 통해 독립운동을 펼치다 순국하였다. 그들은 독립운동의 경중에 따라 독립유공자 포상 등급이 다르지만, 목숨을 아끼지 않았던 것은 오직 ‘독립’이라는 염원이 간절했기 때문이다. 100년이 지난 지금 그들이 그토록 원했던 ‘독립’한 대한민국에 살고 있는 누구라도 그들의 ‘독립 정신’만큼은 잊지 말아야 할 것이다. 더불어 이름도 남김없이 떠나간 수 없이 많은 독립운동가들에 대해서도 고개숙여 명복을 빌어본다.