제1차 세계대전과 한국독립운동

파리강화회의 대표 파견과

3·1운동의 태동

글 장세윤(성균관대학교 동아시아역사연구소 수석연구원)

한국독립운동사에 있어 제1차 세계대전의 영향은 결코 작지 않다.

1918년 11월 11일 제1차 세계대전이 막을 내리고 파리강화회의가 열린다는 소식을 듣게 되자, 한인들은 대표를 파견하여 한국문제를 의제화하기 위해 노력했다.

이를 계기로 1919년 2·8독립선언과 3·1운동이 추진되었고, 그 결과 대한민국 임시정부까지 탄생하게 되었다.

제1차 세계대전 당시 출정하는 프랑스군

제1차 세계대전 전후의 국제정세와 한국독립운동

1910년대 일본의 한국 지배는 헌병경찰 제도와 식민지 조선 주둔 일본군인 ‘조선군’ 등 무력 수단을 동원한 폭압적 무단통치 방식이었다. 조선총독부는 1910년 12월 이른바 ‘안악(安岳)사건’과 1911년 1월 ‘데라우치(寺內) 조선총독 암살 미수사건’ 등을 조작하며 한민족의 독립운동을 탄압하였다. 그러나 이러한 폭압적 통치에도 아랑곳하지 않고 국내외에서 독립운동은 계속되어 독립운동의 기반 및 체제정비, 만주(중국동북지방)와 러시아 극동 연해주 등 해외 독립군기지 개척운동이 전개되었다. 또 일본 식민지 시기 최대의 항일독립운동인 3·1운동이 거족적으로 전개되어 각종 민족운동이 고양되고, 중국 상하이(上海)에 대한민국 임시정부가 세워졌다.

제1차 세계대전은 1914년 7월 28일 오스트리아가 세르비아에 대해 선전포고하면서 시작되었는데, 1918년 11월 11일 독일이 항복함으로써 끝난 세계적 규모의 전쟁이었다. 이 전쟁은 영국·프랑스·러시아·미국 등의 연합국(협상국)과 독일·오스트리아-헝가리·터키(현 튀르키예) 등의 동맹국 양 진영이 식민지 등의 이권을 둘러싸고 싸운 제국주의전쟁이었다.

일본은 이 와중에 중국 등 아시아와 태평양지역에서 이권을 차지하기 위해 서둘러 연합국에 가담하여 참전하였다. 당초 열강은 일본의 전쟁 참여를 저지하고 중국 영토를 중립화하려고 했다. 하지만 일본 정부의 적극적 참전 의지와 홍콩을 보호하기 위해 일본의 군사력이 필요했던 영국의 요구에 따라 일본이 독일에 선전포고하면서 제1차 세계대전에 참전하였다. 결국 일본은 영국·러시아·프랑스·이탈리아로부터 중국 산둥성(山東省)의 독일 이권과 적도(赤道) 이북 태평양지역의 독일 식민지 등을 차지한다는 약속을 받아냈다.

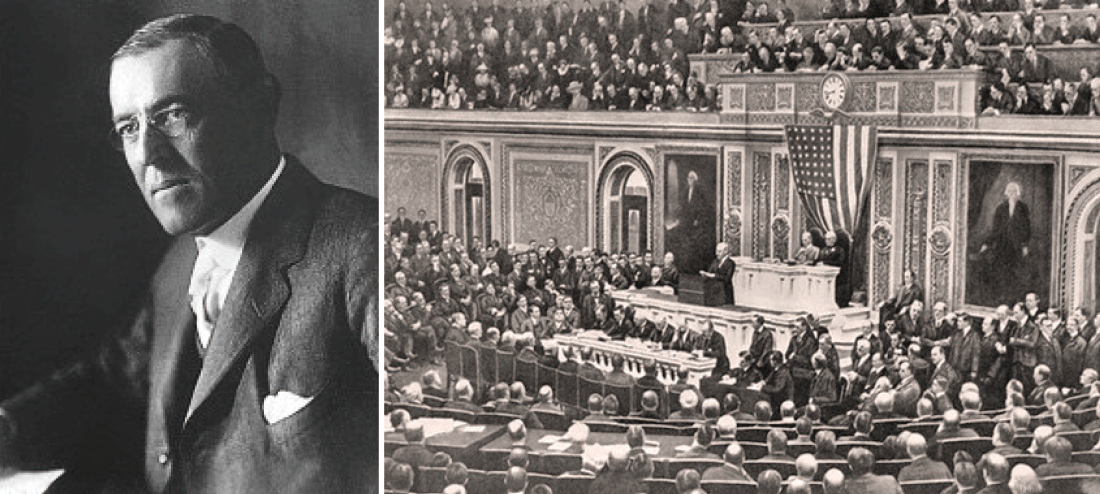

이처럼 제1차 세계대전이 일어나고 일본이 참전하게 되자 독립운동 진영에서는 한 때 일본의 적대국인 독일에 대한 기대를 갖기도 했다. 1915년 3월 상하이에서 결성된 신한혁명당은 독일의 보호하에 ‘중한의방조약(中韓誼邦條約)’체결을 추진하기도 했다. 그러나 미국의 참전을 계기로 독일의 패색이 짙어졌다. 제1차 세계대전 초기에 중립을 지키던 미국은 1917년 4월 독일에, 12월에 오스트리아-헝가리제국에 선전포고함으로써 연합국의 일원으로 참전하였다. 연합국의 승세가 뚜렷해진 가운데 1918년 1월 8일 미국 대통령 윌슨(Thomas Woodrow Wilson, 1856~1924)은 의회의 신년연설에서 14개 항의 평화교섭 조건을 발표하였다.

주요 내용은 민족자결, 비밀외교의 타파와 공해(公海) 자유의 강조, 법에 의한 지배 등으로 요약될 수 있다. 특히 14개 항목 가운데 다섯번째 항목인 ‘식민지 요구의 공평한 조정’, 열번째 항목인 ‘오스트리아-헝가리 내 여러 민족의 자결’ 조항이 후일 ‘민족자결주의’ 개념으로 확대되어 널리 전파되기에 이르렀다. 제1차 세계대전은 윌슨이 제안한 14개 항목을 독일이 수락함으로써 마침내 1918년 11월 11일 종식되었다. 우리에게 중요한 사실은 일본이 승전국의 일원이 됨으로써 사실상 ‘독립’의 가능성이 멀어졌다는 점이라고 할 수 있다.

미국 28대 대통령 윌슨(좌), 의회의 신년연설에서 14개 조항의 평화교섭 조건을 발표하는 윌슨 대통령(우)

레닌의 평화선언과 윌슨의 민족자결주의

그런데 1917년 러시아 사회주의혁명과 제1차 세계대전의 종결로 과거 제정(帝政) 러시아 영역에서 핀란드, 에스토니아·리투아니아·라트비아(이하 발트 3국), 폴란드 등 신생국가가 탄생하였다. 특히 러시아 볼셰비키(Bolsheviki) 정권의 등장은 매우 주목되는 역사적 사건이었다.

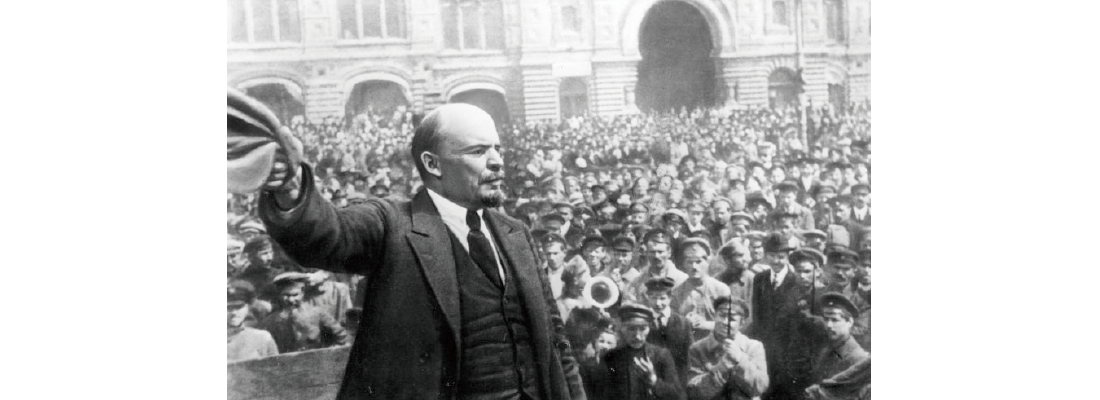

더욱이 레닌(V.I.Lenin)의 볼셰비키정권은 혁명 직후인 1917년 11월에 이른바 ‘평화선언(평화에 관한 법령)’을 발표하였다. 그런데 여기서 “병합(즉 외국 영토의 점령, 외국 국민의 강제적인 합병)이 없는, 그리고 배상이 없는 즉각적 평화”를 제창하였다. 병합이란 유럽이나 세계 어디에서나 주민의 의사에 반하여 강대한 국가에 통합된 것을 의미하는데, ‘정의와 민주주의’에 따라 폐지되어야 한다고 역설하였다. 비록 ‘민족자결원칙’이란 용어는 사용하고 있지 않지만, 이 원칙의 구체적 내용을 강조하였다.

레닌의 ‘평화선언’은 이어서 비밀외교의 타파와 공개외교 원칙을 천명하였다. ‘레닌의 계기(Lenin’s moment)’라고도 평가되는데, 이는 제1차 세계대전 종결에 즈음하여 세계에 큰 충격을 주었다. 그러나 그동안 우리는 윌슨의 ‘민족자결주의’만 주목하거나 강조하고, 이러한 ‘레닌의 계기(평화선언)’는 별로 관심을 갖지 못했다. 이러한 동향은 독립운동가들이 사회주의운동에 관심을 갖는 계기가 되기도 했다.

1918년 1월 8일 윌슨이 ‘14개 항목’을 내용으로 한 연두교서를 발표하게 된 직접적 계기도 바로 소비에트 정권의 ‘평화선언’이었다. 연두교서의 앞부분은 ‘평화선언’에 대한 격찬으로 분식되었다. 윌슨은 이 평화선언에 기초해서 유럽의 일반적 평화 원칙을 천명했는데, 사실 그는 소비에트 정권의 선전을 과대평가한 것이었다(김용구, 「베르사유 체제의 역사적 의의와 한반도」, 『3·1운동과 1919년의 세계사적 의의』, 동북아역사재단, 2010). 그러나 이 두 사건은 폴란드의 독립과 한국의 독립운동에 지대한 영향을 미치게 되었다.

미주 한인 발행 『신한민보』에 실린 「민족자결주의에 대하여」 논설(1919.1.23.)

열강의 민족자결주의 적용과 해석을 비판하는 내용이다.

군중 앞에서 연설하는 레닌

열강의 국제회의와 약소국(약소민족)의 비애

제1차 세계대전의 전후 처리를 위해 1919년 1월부터 6월까지 프랑스 파리의 베르사유에서 30여 국가의 대표들이 참여한 가운데 파리강화(講和)회의(일명 파리평화회의)가 열렸다. 회의의 원칙은 휴전협정 체결의 전제조건으로 독일정부가 수락한 윌슨의 ‘14개 항목’이었다. 우여곡절 끝에 베르사유조약은 1919년 6월 28일 서명되었다. 베르사유 조약은 31개 연합국과 독일이 베르사유궁전에서 맺은 조약으로 주로 독일의 식민지와 배상금을 요구하는 내용이었다. 그런데 이 조약으로 일본은 적도 이북 태평양지역의 독일 식민지에 대한 위임통치권과 중국 산둥반도(靑島)의 독일 이권을 차지했다.

윌슨의 ‘민족자결주의’는 14개 조항의 평화교섭 조건에 들어 있었다. 그러나 선언적 의미만 지닌 것에 불과한 이 원칙에 세계의 약소민족들이 민감한 반응을 보이자, 윌슨은 파리강화회의에 임박해서야 그 적용 범위를 ‘오스트리아-헝가리제국 및 터키에 속했던 주민과 영토, 그리고 독일제국 지배하에 있던 식민지’로 한정시키는 방침을 정했다. 그리고 마지막으로 파리강화회의에 제출한 국제연맹 규약에서는 ‘민족자결주의’라는 용어 자체를 삭제하였다(이윤상, 『3·1운동의 배경과 독립선언』, 독립기념관, 2009). 이러한 원칙에 따라 패전국인 독일, 오스트리아-헝가리제국과 러시아가 지배하고 있던 헝가리·체코슬라바키아·유고슬라비아·폴란드·핀란드·발트 3국 등이 독립했다. 그러나 영국·프랑스·일본 등 승전국 식민지에는 적용되지 않았다.

이처럼 윌슨의 의도, 그리고 파리강화회의는 식민지·반식민지 약소국(약소민족)의 기대와는 애초부터 거리가 먼 것이었다.

파리강화회의 개회식(1919.1.18.)

무에서 유를 창조한 한국인들

파리강화회의 대표 파견과 3·1운동의 전개

1919년은 제1차 세계대전이 종결된 직후로 베르사유조약을 통해 새로운 세계질서가 성립되는 해였다. 특히 한국인들의 대규모 3·1독립운동 전개와 대한민국 임시정부의 수립, 중국의 5·4운동과 일본의 다이쇼(大正) 데모크라시 등 동아시아의 정세는 급격한 변동을 치렀다. 윌슨의 ‘민족자결주의’는 당시 중요한 이념적 지표가 되었다.

아일랜드, 발트 3국, 이집트, 베트남, 한국(조선) 등 7개의 약소민족은 제1차 세계대전 당시 승전국의 식민지이거나, 승전국의 이해와 직접 관련이 없는 약소민족이었다. 이들 약소민족은 그러한 사실에 굴복하지 않고 파리강화회의를 상대로 청원 활동을 펼쳤다. 이들이 내세운 명분은 약소민족의 진정한 민족자결을 위한 국제사회 정의의 실현이었다. 이들 약소민족의 청원은 패전국의 식민지 처리라는 윌슨의 민족자결주의나 파리강화회의 원칙에서 벗어나 있었다.

그 때문에 이들의 청원은 파리강화회의에서 원천적으로 배제됐다. 그러나 이들 약소민족들은 파리강화회의에 ‘청원’하는 것에만 기대를 걸지 않았다. 독립운동을 적극적으로 전개하는 한편, 국제사회에 자국의 독립 문제를 꾸준히 제기했다. 영국을 상대로 독립전쟁을 벌인 아일랜드와 이집트, 러시아의 지배에서 벗어나기 위한 발트 3국, 일본을 상대로 한 한국, 프랑스 지배로부터 정치적 자유를 확대하려는 베트남 등 모두가 그러했다.

하지만 열강이 주도한 파리강화회의는 승전국의 이해관계를 대변했다. 아시아 일본의 식민지였던 한국(조선)은 국제사회에서도 관심 밖의 일이었다. 1919년 3·1운동과 만주·연해주 무장투쟁 등 한국인들의 거센 저항에도 불구하고, 국제사회의 지지를 바탕으로 일본의 식민지 지배는 더욱 공고해졌다.그러나 파리강화회의 이후 한국 등 약소민족들은 부침을 거듭하기도 했지만, 승전국이 주도하는 국제사회의 ‘정의’에 구걸하지 않고, 나름의 새로운 이상과 목표를 향해 다각적 방략을 추구하였다. 파리강화회의의 제1차 세계대전 전후 처리는 결국 제2차 세계대전의 불씨를 남겼을 뿐 아니라, 1990년대 이후 복잡하게 얽힌 동유럽 민족분쟁의 단초를 제공하는 오류였다고 평가되고 있다(장석흥, 「파리강화회의에 제출한 승전국 식민지의 청원서와 그 성격」, 『한국학논총』 55, 2021).

제1차 세계대전은 세계의 판도를 바꿀 정도로 큰 사건이었고, 식민지 ‘조선’과 해외 한국인들에게도 큰 영향을 끼쳤다. 3·1운동을 계기로 식민지 ‘조선’ 지배의 중심세력이 일본 군인에서 관료로 바뀌었고, 소위 ‘문화정치’를 표방하며 일본 정치와 식민지 조선의 결합이 강화되었다. 특히 김규식 등 파리강화회의 대표 파견을 전후하여 여운형 등 신한청년당을 중심으로 도쿄의 2·8독립선언과 국내 3·1운동이 추진되었다. 이는 여운형·장덕수·이광수·선우혁·김철·서병호·김순애 등 밀사들의 국내외 파견 활동과 독립운동 고취, 그리고 한국인들의 주체적 독립운동 전개(3·1운동)로 뒷받침되었다. 그 결과 대한민국 임시정부가 수립되는 한편, 국내외에서 각종 민족운동이 고조된 것은 제1차 세계대전이 한국독립운동에 끼친 지대한 영향이라고 평가할 수 있을 것이다.

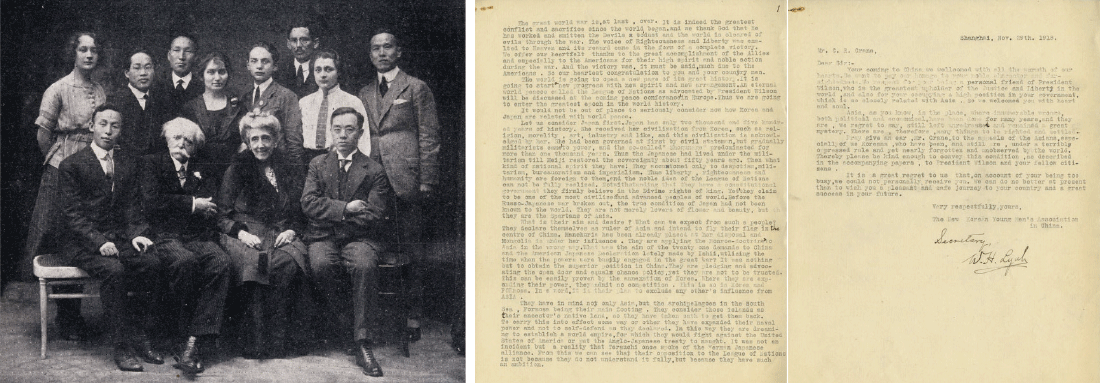

파리강화회의에 파견된 대표단(앞줄 왼쪽 첫 번째 여운홍·맨 오른쪽 김규식, 뒷줄 왼쪽 두 번째 이관용·세 번째 조소앙·맨 오른쪽 황기환)(좌)

여운형이 "일본 핍박상황 등을 윌슨에게 전해달라"고 윌슨의 특사 크레인(Charles Crane)에게 보낸 편지_정병준 제공이 편지와 청원서는 사실상 3·1운동의 '기폭제'가 되었다.(우)