‘항일문학’은 독립운동이며

‘항일문학가’는 독립운동가이다

글 이계형 (국민대학교 교양대학 교수)

“펜은 칼보다 강하다.” 이는 모르는 이가 없을 정도로 많이 회자하는 말 가운데 하나다.

이 말은 영국의 작가 에드워드 불워 리턴(Edward Bulwer Lytton)이 1839년에 발표한 역사 희극 <리슐리외 또는 모략>(Richelieu; Or the Conspiracy)에서 처음 사용했다.

희곡 속 리슐리외는 프랑스 국왕 루이 13세(1601~1643) 때 재상으로 활동한 실존 인물이다.

리슐리외는 적을 상대로 무기를 휘두를 수 없게 되자, 침착한 목소리로 하인에게 “펜은 칼보다 강하네. 칼을 치우게. 국가는 칼 없이도 구할 수 있네.”라는 대사를 읊었다고 한다.

일제의 엄혹했던 식민지 시기에 한국의 작가들 역시 시·소설·동요·비평 등을 통해 민족의식을 일깨우거나 식민 통치를 비판하며 저항 의지를 표출했다.

그들 가운데는 독립운동에 직접 뛰어든 이가 많지 않았지만, 저항 의식만큼은 그에 못지않았다.

그들 작품이 한국 문학사에서 ‘항일문학’이라는 유형으로 분류되는 것만으로도 그 가치를 인정받은 것과 마찬가지이다.

민족의식 고취에 큰 영향을 끼친 대표적 항일문학가들

‘항일문학’하면 가장 먼저 떠오르는 대표적인 인물로 한용운(1879~1944)·조명희(1894~1938)·이상화(1901~1943)·심훈(1901~1936)·이육사(1904~1944)·윤동주(1917~1945) 등을 떠올릴 것이다. 그런데 모두가 하나 같이 광복을 맞지 못하고 세상을 떠났다.

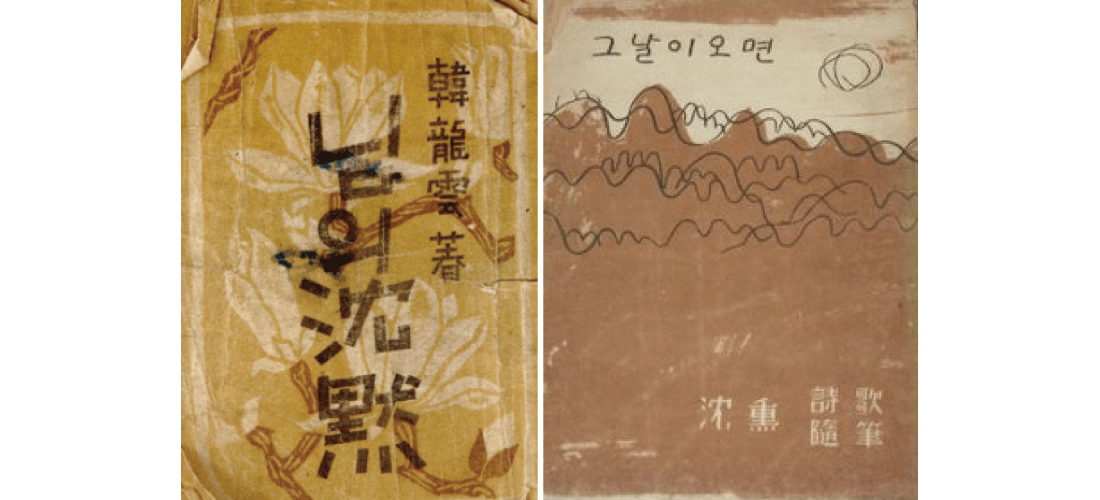

『님의 침묵』 재판본(좌), 『그날이 오면』 초판본(우)

중국에서 신문·잡지를 발행하여 일제의 식민 통치를 폭로하다

1919년 3·1운동 이후 독립운동의 주 무대였던 중국에서 활동하던 독립운동가들은 『진단』(震壇, 1920), 『천고』(天鼓, 1921), 『광명』(光明, 1921) 등의 신문·잡지를 중국어로 창간했고, 이는 창간하기 시작한 이래로 광복 때까지 계속 늘어나 200여 종이 넘었다. 중국이 서양 열강의 침략으로 반식민지가 된 상황에서 한국의 독립운동계가 그 나라의 지식인들과의 연대와 도움이 필요했기 때문이다.일제의 의해 압수·폐기된 항일문학 작품들

조선총독부는 이미 통감부 시기에 ‘신문지법’(1907.7)과 ‘출판법’(1909.2)을 공포하여 일제강점기 내내 식민지 조선에서 생산한 신문·잡지·출판·음반·연극·영화 등 전 분야에 걸쳐 탄압·통제하였다. 일제는 이를 근거로 한민족의 독립운동은 물론 일제의 식민 통치 비판·내선 융화 저해·민족 상황 비관 등과 관련한 것은 절대 불허하였다.

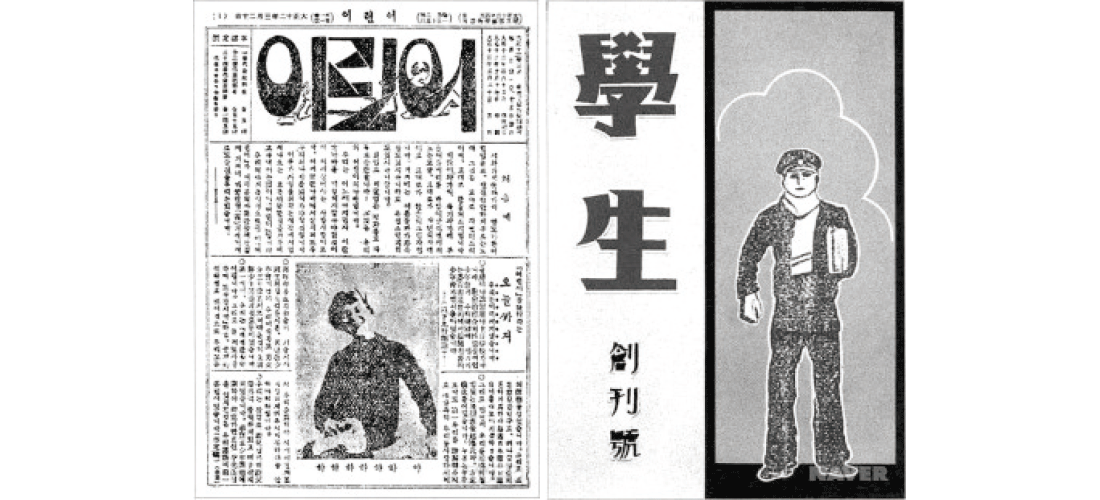

『어린이』 창간호(좌), 『학생』 창간호(우)

저항 의지를 다지며 절필·은둔하다

1930년대 말부터는 치욕의 친일문학, 특히 일제가 민족말살정책을 펼치던 시기에 ‘총후(銃後; 전쟁터가 아닌 후방을 뜻함) 문단’이 세상을 온통 까맣게 물들였다. 이러한 친일문학은 국내 한국인들에게 친일을 강요하거나, 일제의 침략 전쟁, 황민화 정책 등을 고무·찬양하는 내용이 일색이었다. 대표적인 작가로 최남선·이광수·주요한·채만식·김동인·서정주·박영희·노천명·백철·유치진 등을 꼽을 수 있다. 이들의 친일 행적에 대해서는 세인(世人)들로부터 역사적·사회적인 비판을 받고 있다.일제강점기에 적지 않은 시인과 소설가 등이 글로써 일제의 식민 통치에 맞섰고 민족의식을 고취하는가 하면 저항 의지를 다졌다.

이러한 힘을 알고 있던 일제는 이들의 시나 소설을 검열하였고 압수·폐기까지 하였다.

일제 말 조선어 폐지·창씨개명 등 민족말살정책에 호응하여 문학가 대부분이 친일의 길을 걸을 때, 민족주의 작가들은 일제의 탄압 속에서 절필하거나 은둔하였다.

그런데 앞서 언급한 작가 중에 독립유공자로 포상을 받은 이는 한용운·이육사·조명희·윤동주·김광섭·이병기·이희승·김영랑·주요섭·이상화 등 뿐이다.

이들은 ‘항일문학’ 작가로서 공훈을 인정받았다기보다는 3·1운동, 의열 활동, 조선어학회사건 등과 연관되었기 때문이다.

항일문학 작가들의 행동을 ‘소극적 저항’이라고 규정하기도 하지만, 그들이 실지 독립운동에 뛰어들어 옥고를 치르지 않았다고 할지라도 그 자체로 넓은 범위에서 ‘독립운동’으로 봐야 할 것이다.

그들에게는 펜이 칼이나 마찬가지였기 때문이다.

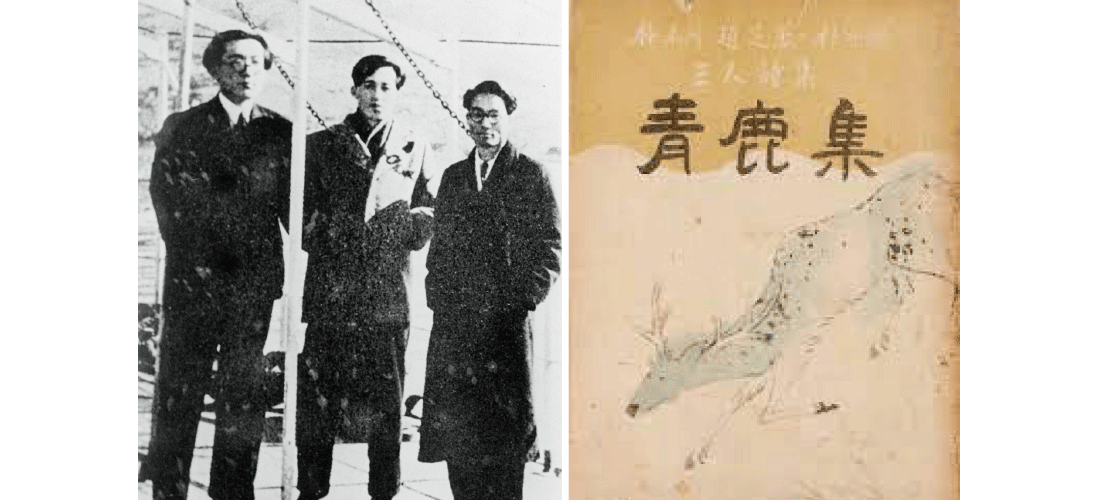

(왼쪽부터)조지훈, 박목월, 박두진(좌), 『청록집(靑鹿集)』 초판 (1946)(우)