‘만주사변’,

동아시아의 국제질서를

뒤흔들다

글 윤휘탁(한경국립대학교 교수)

‘9·18사변’, ‘펑톈(奉天)사변’, ‘류탸오후(柳條湖)사건’이라고도 불리는 만주사변은

중·일 간 세력 다툼의 틈바귀에 끼인 한인에게는 엄청난 고통을 주었지만, 한·중 양 민족의 연대투쟁을 잉태한 계기이기도 했다.

주변국의 이해관계와 동아시아의 민족관계를 뒤흔들고 갈등·대립·충돌을 격화시켜 동아시아 국제질서 변동의 기폭제로 작용한 만주사변을 들여다본다.

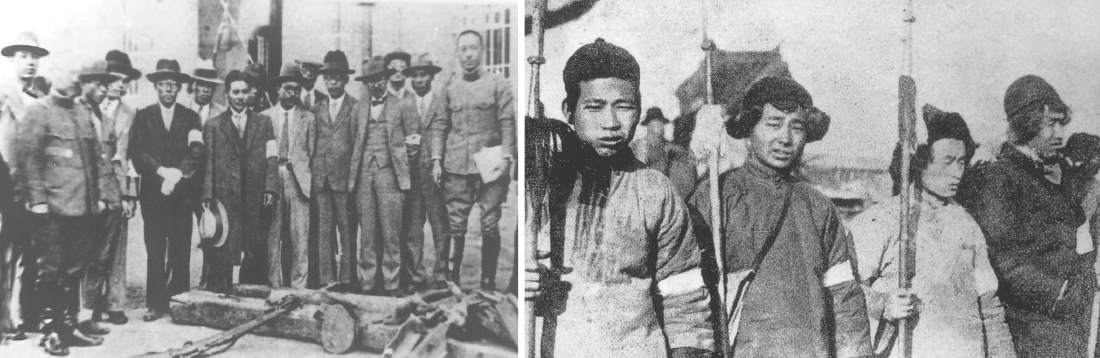

일본군이 위조한 남만철도 폭파현장 사진

만주사변이 일어나기 전 동아시아의 국제정세는 어떠했을까?

‘만주사변’은 1931년 9월 18일 만주(중국 동북지역)에 주둔한 일본관동군이 펑톈의 중국군 주둔지를 습격하고 만주 각지를 무력으로 점령한 뒤 1932년 3월 만주국을 세운 사건을 가리킨다. 만주사변은 ‘9·18사변’, ‘펑톈(奉天)사변’, ‘류탸오후(柳條湖)사건’이라고도 불린다.

1920년대에 들어 일본은 펑톈군벌인 장쭤린(張作霖) 정부와 협력관계를 유지하면서 중국 내의 권익을 확보하고 있었다. 중국 국민당과 공산당은 손을 맞잡고 국민혁명군을 조직해 부패한 군벌을 타도하고 중국을 통일하기 위해 1926년부터 국민혁명(北伐)을 개시했다. 수세에 몰린 장쭤린 군벌정부가 펑톈으로 쫓겨 들어오자, 국민혁명군이 만주로 쳐들어올 것을 염려한 일본은 열차에 탄 장쭤린을 폭사시켰다. 펑톈군벌의 지휘권을 승계한 장쉐량(張學良, 장쭤린의 아들)은 1928년 12월 국민혁명군에게 복종을 선언하고 각종 반일 정책을 펼쳤다. 즉 독자적으로 철도를 건설하고 더 값싼 운송비를 내세워 일본의 남만주철도 운영에 타격을 입혔다. 임업·광업·상업 분야의 일본기업의 허가권을 취소하거나 방해했다. 일본인이나 한인에게 토지를 대여하거나 판매하는 자는 처벌했다.

이러한 조치들은 일본관동군에게 위기감을 불러일으켰다. 1929년 세계공황이 발생하자 일본경제는 급격히 악화되어 실업률이 치솟고 각종 쟁의가 빈발하고 사회모순이 폭발하기 시작했다. 일본에서는 만주와 몽골을 점령해 국내의 불만을 밖으로 돌리고 사회적 위기를 극복하자는 목소리가 힘을 얻기 시작했다. 이즈음 장제스(蔣介石) 국민당 정부는 공산당의 소비에트 혁명 근거지에 대한 포위·소탕전을 전개하고 있어서 만주 상황에 신경을 쓸 여유가 없었다.

1931년 6월 만주 싱안링(興安嶺) 일대에서 군사 조사 활동을 하던 관동군 나카무라 대위 일행이 중국군에게 체포되어 스파이 혐의로 총살되었다. 이 사건은 일본인의 반중 감정을 불러일으켰다. 그해 7월 창춘현 부근 완바오산(萬寶山) 촌락 부근에서는 한인 소작농과 중국 농민 사이에 수로 건설을 둘러싸고 충돌이 일어났다. 이때 중국 지린성 정부는 해당 한인들의 추방을 명했다. 이에 창춘에 주둔한 일본영사관 경찰들이 개입해 중국 농민들에게 무력을 행사했다. 당시 한인들은 중국 관민이 만주의 동포들을 박해하고 화교들이 식민지 조선의 상권을 장악하거나 일자리를 빼앗아가는 데에 불만을 품고 있었다. 한·중 양 민족을 이간시키려는 의도 하에 식민지 조선의 언론이 ‘완바오산사건’으로 한인 수백 명이 중국인에게 살상당한 것처럼 왜곡 보도하자, 분노한 한인들은 화교들을 대상으로 폭동을 일으켜 수백 명을 살상했다.

나카무라 대위 총살 사건과 완바오산사건은 중·일 간의 적대적 감정을 고조시켰다. 또한 완바오산사건과 화교 배척 폭동사건은 종래에 피압박 민족이라 하여 한인을 동정하던 중국인들의 반한 감정을 고조시켰으며, ‘한인=일본 앞잡이’라는 인식을 중국인에게 각인시켜 주었다. 이것은 만주의 한인에 대한 박해와 보복을 불러일으켰다. 이 과정에서 중국인에 대한 한인의 반발심도 커졌다. 상술한 정세는 일본이 만주를 침략하는 데에 유리하게 작용했고 일본 군국주의 세력의 만주 침략 야욕을 부추겼다.

장쉐량(張學良)

만주사변은 동아시아 국제질서에 어떠한 변화를 가져왔을까?

중·일 간의 적대 감정이 격화되고 일본에서 만주문제를 무력으로 해결하자는 목소리가 솟구치는 상황에서, 1931년 9월 18일 밤 일본관동군은 만주 침략의 명분을 만들기 위해 류탸오후 부근의 남만주철도 일부를 폭파하고 그것을 중국군의 짓이라고 뒤집어씌운 뒤 일본정부의 사전 승인 없이 독단적으로 펑톈의 중국군 주둔지를 습격했다.

당시 공산당 군대 토벌에 여념이 없던 장제스 국민당 정부는 만주의 장쉐량 동북군에게 일본군에 저항하지 말라는 명령을 내렸다. 국민당 군대가 일본군보다 훨씬 열악함을 알고 있던 장제스는 섣불리 일본군에 대항하다가 패전하면 자신의 정치적 위신과 권력을 상실할 것을 두려워했다. 그래서 그는 일본의 침략 행위가 부당함을 국제사회에 알려 외교적으로 이 문제를 해결하고자 했다. 그는 공산당을 먼저 제압해 자신의 권력 기반을 확고히 다지는 것을 최우선 과제로 여겼다. 중국 공산당에서는 항일 유격대를 조직해 적극 투쟁하도록 지시했다. 중국사회에서는 거국적인 항일투쟁을 요구했고 반일감정이 격화되었다. 만주에서는 중국 동북군 주력이 철수한 상황에서, 동북군 출신의 마뗀산(馬占山)을 비롯한 일부 지휘관들이 동북의용군을 조직해 항일투쟁을 벌였다.

일본관동군은 외무성의 견제에도 불구하고 전선을 확대하면서 만주 각지를 점령하기 시작했다. 이때 조선군사령관의 독단적인 명령으로 조선군 2개 비행중대와 1개 혼성여단이 압록강을 넘어 관동군 지휘 하에 들어갔다. 그 후 일본에서 파견된 1개 혼성여단과 조선군 1개 사단 등도 관동군의 만주 침공에 가세했다. 중국군의 저항이 미미한 가운데 일본군은 1931년 9월부터 1932년 2월까지 펑톈·안둥·창춘·잉커우·지린을 시작으로 치치하얼·진저우·하얼빈 등 만주 전역을 점령한 뒤 1932년 3월 괴뢰 만주국을 수립했다. 일본은 청조의 마지막 황제였던 푸이(溥儀)를 만주국의 수반으로 삼았다. 또한 만주 침략에 대한 국제사회의 관심을 다른 곳으로 돌리기 위해 그해 1월 상하이사변을 일으켰다.

중국은 국제연맹에 대해 일본이 중국영토를 침략해 국제연맹의 규약을 위반했다고 호소했다. 국제연맹은 조사단을 중국으로 보내 만주사변의 발발 원인과 실태를 조사하게 했다. 국제연맹은 조사단의 보고서에 근거해 일본군이 만주를 불법적으로 점령했다고 간주해 일본군의 철수를 요구했다. 이에 반발해 일본은 1933년 국제연맹을 탈퇴했고 국제적으로 고립되었다. 당시 소련은 일본과의 관계를 중시해 불간섭의 중립적 태도를 취했다. 미국은 일본에게 전선을 확대하지 말도록 요구했다.

소련과 미국의 애매한 태도는 일본의 만주 침략을 고무시키는 결과를 가져왔다. 만주를 점령하고 만주국을 수립한 일본은 중국 침략을 위한 교두보를 확보하게 되었다. 일본사회에서는 그러한 행동을 열렬히 지지했다. 일본은 만주를 둘러싼 강대국들의 권익을 무시하고 만주를 독점함으로써 강대국들의 반발을 자초하고 강대국들의 세력균형과 동아시아의 국제질서를 깨뜨렸다. 결국 그것은 중일전쟁과 아시아·태평양전쟁으로 이어지는 도화선으로 작용했다.

일본군이 위조한 만주철도 사건의 증거(좌), 항일투쟁을 하고 있는 중국동북의용군(우)

만주사변, 한인, 독립운동은 어떠한 연관성을 지녔을까?

빈곤, 만주에 대한 환상, 일본의 국권 탈취와 탄압, 독립운동 등의 이유로, 19세기 말부터 만주국 수립 직후인 1932년까지 만주로 넘어간 한인은 67만여 명에 달했다. 1920년 만주의 한인과 독립군 연합세력은 봉오동전투와 청산리전투에서 일본 토벌대에 타격을 가했지만 곧이어 간도로 출병한 일본군에게 무자비한 보복을 당했다. 1925년 조선총독부는 장쭤린 펑톈군벌 정부와 「미쓰야협정(三矢協約)」을 맺고 중국군이 한국독립군을 체포해 일본에 넘겨주도록 했다. 이 협정으로 한국독립운동세력은 큰 피해를 입었다. 일본은 한인이 이주하는 곳마다 한인 보호를 명분으로 일본 영사관과 경찰조직을 배치해 만주에 거점들을 확보해갔다.

이즈음 펑톈군벌 정부와 일부 중국인들은 한인을 일본의 만주침략 앞잡이로 인식하기 시작했다. 그들은 한인의 독립운동이 일본을 자극해 중·일 관계를 악화시키고 일본의 만주 간섭을 초래한다고 여겼다. 장쉐량 정부는 한인의 중국 귀화를 강요했고 심지어 한인이 구입한 토지를 불법이라 하여 빼앗거나 이에 저항하는 한인들을 구금했다. 그 결과 만주사변 직후 펑톈감옥에만 구금된 한인이 530명1)에 달할 정도로 많았다.

만주로 건너간 한인들은 중국 관민과 일본 제국주의 세력 사이에 끼여 양쪽 모두로부터 탄압을 받는 동네북 신세가 되었다. 한인 대다수는 중국인 지주에게 토지를 빌려 소작하다 보니 계급적으로 수탈을 당하기도 했다. 게다가 농민이 대다수인 한인들은 치안이 불안한 농촌 벽지에 살다보니 중국인 약탈 집단(토비, 마적)에게 인질로 잡혀가거나 약탈·강간·살상을 당하는 등 많은 고초를 겪고 있었다.

특히 만주사변으로 무정부상태가 초래되자, ‘일본 앞잡이’라 하여 한인들이 중국 패잔병이나 토비들에게 보복당하는 사건들이 빈발했다. 신변 불안을 느낀 수많은 한인들은 치안이 양호한 남만주철도 부속지, 대도시로 피난을 가거나 압록강·두만강을 건너 식민지 조선으로 귀향하기도 했다. 만주사변 시기 한인들은 극도의 공포 속에 생존을 위해 몸부림쳐야 했다.만주사변을 계기로 만주국이 들어서자, 중국 관헌이나 토비들의 한인 박해는 약해졌지만, 한인에 대한 일본 식민당국의 통제와 감시는 강화되었다. 특히 독립운동세력의 운신 폭은 좁아졌다. 그들 중 일부는 중국 관내(關內)로 넘어가 대한민국임시정부나 독립운동 조직에 투신했고, 다른 일부는 독립운동조직을 재편·신설해서 항일무장투쟁을 전개했다. 이 과정에서 자연스럽게 한·중 양 민족 간에는 항일 유대감이 생겨나 연대 투쟁(조선혁명군, 한국독립군)을 벌이거나 공동의 항일무장조직(동북항일연군)을 결성해 항일투쟁 역사에 많은 공을 세웠다. 특히 한·중 양 민족으로 구성된 동북항일연군은 만주국의 치안 숙정공작으로 타격을 받아 1940년 전후로 우수리강을 건너 소련으로 도피해 소련군에 편제되어 후일을 모색했다.

만주사변은 중·일 간 세력 다툼의 틈바귀에 끼인 한인에게는 엄청난 고통을 주었지만, 한·중 양 민족의 연대투쟁을 잉태한 계기이기도 했다. 결국 만주사변은 주변국의 이해관계와 동아시아의 민족관계를 뒤흔들고 갈등·대립·충돌을 격화시켜 동아시아 국제질서 변동의 기폭제로 작용했다.

1) 山口重次, 『消えた帝国 満州』, 毎日新聞社(1967)