끝나지 않은 독립운동

항일정신이 깃든

문화재 현판의 복원

항일정신이 깃든

문화재 현판의 복원

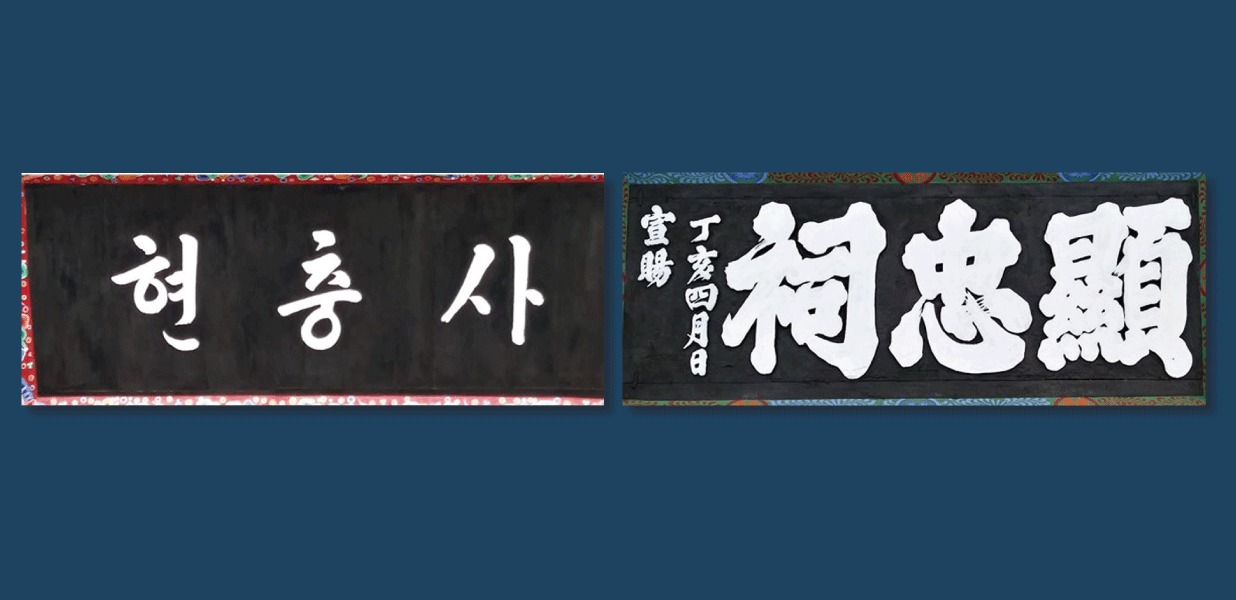

현충사 현판

박정희 전 대통령의 글씨

박정희는 1961년 5·16군사정변으로 정권을 잡은 이후 1979년 10월에 피살당할 때까지 18년 넘게 권력을 독차지하였는데, 그가 누린 권력의 시간만큼이나 남긴 글씨도 많다. 1989년 10월 민족중흥회가 펴낸 박정희 휘호집 『위대한 생애』를 보면, 그는 전국에 1,200여 점의 글씨를 남겼다고 한다. 이 가운데 기념비·기념석으로 혹은 현판으로 제작된 것도 적지 않다.

박정희 글씨로 새겨진 대표적인 기념비로는 제주시 산천단 인근 도로변에 세워진 ‘五一六道路’(5·16도로, 1967), 추풍령 휴게소의 경부고속도로 준공 기념탑 전면에 새겨진 ‘서울부산간고속도로는 조국 근대화의 길이며 국토 통일의 길이다’(1970.07.), S&T모티브 부산 1공장 본관 앞의 ‘精密造兵’(정밀조병, 1971.04.), 서울 광진구 능동 서울어린이대공원 분수대 옆에 있는 ‘어린이는 내일의 주인공, 착하고 씩씩하며 슬기롭게 자라자’(1973.05.), 국가공무원인재개발원 진천 본원 광장에 있는 ‘내 일생 조국과 민족을 위하여’(1974.05.), 남해고속도로 순천 방향 섬진강 휴게소에 있는 ‘호남남해고속도로 준공 기념탑’(1974.11.), 경북 안동댐 준공 당시 새겨진 ‘안동호’, ‘안동 다목적 준공 기념탑’(1976.11.), 안중근 의사 탄생 100돌을 기념해 세운 남산 안중근의사기념관의 ‘民族正氣의 殿堂’(민족정기의 전당, 1979.09.), 전북 남원의 ‘만인의총정화기념비’(1979.10.), 여의도 전경련빌딩 입구에 설치된 ‘創造 協同 繁榮’(창조 협동 번영, 1979.10.), 경남 통영 ‘한산대첩기념비’(1979) 등을 꼽을 수 있다.

현판이 문제가 되는 이유

이러한 기념비와 기념석 등은 박정희 임기 동안에 마친 토목공사나 건축 준공식에 맞춰 조성된 것들로 크게 문제 될 것이 없을 것으로 생각한다. 하지만 박정희 글씨의 현판은 기념비와는 성격이 다르다. 박정희 현판은 당사(黨舍)·관공서·군 관련 신축 건물, 기념관, 교육관 등이나 사적지 내에 걸렸다. 문제 되는 것은 후자이다. 전자와 관련한 것은 시대가 흐르면서 자연스럽게 없어지기도 하고 철거되기도 하였다. 현재 남은 대표적인 것으로는 경주 남산 동쪽의 중앙에 위치한 ‘統一殿(통일전)’과 그와 나란히 자리하고 있는 화랑교육원의 ‘화랑의 집’·‘화랑의 얼’, 현충사 밖에 신축한 충무수련원(현 충무교육원)의 ‘나라사랑’, 2군사령부 내 군법당의 ‘武烈寺(무열사)’, 공군 5236부대의 ‘유신문’, 경북대 개교 30주년 기념 본관의 ‘創造와 開拓(창조와 개척)’, 한글회관 준공 입구 ‘한글회관’ 등이다. 이러한 것들은 논란의 여지가 없지는 않지만 그리 크지도 않다.

철거 문제로 종종 사회적 논쟁거리가 되는 것은 후자로 문화재 혹은 독립운동 관련 사적지의 현판이다. 2001년 11월에 민족정기소생회 회원들이 서울 종로 탑골공원 앞 정문에 걸려 있던 ‘삼일문’ 현판을 제거했다고 하여 징역 1년형을 구형 받았다. 문제가 된 ‘삼일문’ 현판은 1967년 12월 탑골공원을 중수하면서 만든 정문에 박정희가 한글로 쓴 것이다. 현재는 독립선언서에서 집자한 글씨로 제작된 ‘삼일문’ 현판이 걸려 있다. 2005년 3월에는 충남 예산군 덕산면 시량리에 있는 윤봉길 의사 사당인 충의사 현판 ‘忠義祠(충의사)’가 도끼로 부서졌다. 이 현판은 1968년 4월 사당이 건립되면서 박정희 글씨로 제작된 것이었다. 이를 부순 이는 특수 공용 물건 손상 등 혐의로 징역 6월을 선고받았다. 그 뒤 슬그머니 박정희 글씨 현판이 다시 내걸렸고 지금에 이르고 있다.