이 땅의 숨결

파스텔 색감으로 물들다

전남 구례

글·사진 임운석 여행작가

파스텔 색감으로 물들다

전남 구례

이맘때 구례에는 봄의 전령사 산수유가 흐드러지게 핀다. 은은한 색감에 향기마저 그윽해 정신이 아득하다. 그 가운데 ‘구름 속의 새처럼 평온하게 자리한 집’이 있으니 운조루다. 남도 지방의 대표적인 양반 가옥으로 200여 년이 넘는 세월만큼이나 많은 이야기가 켜켜이 쌓여 있다. 산수유꽃길을 따라 걸으며 운조루에 다녀왔다.

개울을 따라 이어진 산수유나무

섬진강과 지리산 사이에 자리한 구례 산수유마을에는 3월 말부터 4월 중순까지 산수유꽃이 푸지게 피어난다. 주체할 수 없는 몽환적인 색채 덕분에 상춘객의 마음은 구름처럼 가벼워진다. 이 마을에는 산책하기 좋은 ‘꽃담길’이 있다. 산수유 꽃길을 따라 조성된 걷기 길로서 1코스는 약 2.6km, 2코스는 약 3.2km이다. 1코스에 비해 조금 더 긴 2코스는 산수유사랑공원 뒷길에 자리한 방호정(전남 문화재자료 제32호)을 돌아 평촌교를 지난다.

산수유사랑공원은 산수유의 유래와 효험 등을 살펴볼 수 있는 산수유문화관 뒤편에 자리한다. 공원은 산수유 꽃말인 ‘영원불멸의 사랑’을 주제로 조성되었다. 입구에 설치된 하트 모양의 문을 연인이 손잡고 지나가면 사랑이 이루어진다고 한다. 공원 정상부는 이 마을에서 전망이 가장 좋은 곳이다. 언덕 위에는 포토존과 거대한 산수유꽃 조형물이 있다.

방호정을 뒤로하고 평촌교를 건너면 마을 속으로 들어가는 고샅길이 열린다. 아득한 곳에 병풍처럼 에두른 지리산에는 아직도 잔설이 남아 있어 봄이 무색하다. 봄과 겨울이 공존하는 독특한 풍광 탓에 사진가들의 발걸음이 잦다. 대음교 못미처 발걸음을 멈춘다. 냇물과 넓은 암반 그리고 산수유꽃이 어우러져 장관이다. 산책로는 사시천을 따라 이어진다. 그 길을 따라 걸으면 어느새 반곡마을이다. 마을회관에서 걸어왔던 반대편 산책로를 따라 내려가면 꽃담길 2코스를 완주한 셈이다.

산수유마을은 어느 한 마을만의 이름이 아니다. 산수유꽃이 핀 산동면 모두가 산수유마을인 것이다. 수령이 1,000년에 달하는 산수유 시목(始木)이 있는 계척마을도 그냥 지나치기 아쉽다. 마을 앞 저수지를 돌아보고 견두산(775m) 마루에 올라 마을 전체를 조망해도 좋다.

수백 년을 이어온 돌담길

산수유꽃에 파묻힌 정자에서 노부부가 봄볕을 즐긴다

인공연지 뒤로 운조루가 자리하고 그 뒤로 배산이 있다

누마루인 운조루

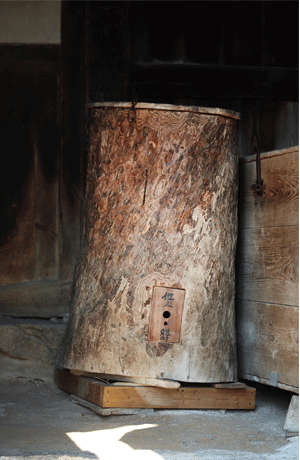

큰사랑채와 아랫사랑채 사이에 중문을 통과하면 안채가 나온다. 마당 한가운데 놓여 있는 장독대가 여인들의 공간임을 대변해주는 듯하다. 안주인이 기거하는 안방, 며느리가 기거하는 건넌방, 음식을 조리하는 부엌과 보관하는 찬방, 곡식을 보관하는 곳간 등이 있다. 안채 대청마루 선반에는 가재도구들을 올려놓아 사람의 손이 여전히 닿고 있음을 알 수 있다. 건넌방 벽면에 소박한 민화가 걸려 있다. 운조루에서는 주인장의 마음 깊은 배려를 느낄 수 있다. 첫 번째는 여성을 위한 배려다. 안채 건넌방에 2층 다락방을 만들어 밖에 나가지 않고서도 사랑채를 오가는 사람들을 볼 수 있도록 했다. 작은 창문에 지나지 않지만, 당시 여성들에게는 세상과 통하는 창이었다. 두 번째는 가난한 사람을 위한 배려다. 중문 사이에 있는 원통형의 뒤주에는 ‘누구나 뒤주를 열 수 있다’는 뜻의 타인능해(他人能解)라 적힌 글씨가 붙어 있다. 굶주린 사람들이 와서 쌀을 가져가도록 배려한 것이다. 일명 ‘가렛굴’이라 부르는 기단에 설치한 굴뚝도 가난한 사람들을 위한 배려다. 굴뚝은 연기가 잘 빠지도록 지붕보다 높게 설치하는 것이 일반적이지만 끼니를 거르는 사람이 많았던 당시, 밥 짓는 연기가 멀리까지 피어오르면 가난한 사람들이 상실감을 느낄 것을 염려해 굴뚝을 기단에 설치한 것이다. 세 번째는 몸이 불편한 어른을 위한 배려다. 가마가 솟을대문을 지나 중문까지 곧바로 들어갈 수 있도록 기단에 경사면을 설치한 것이다. 운조루는 세월의 깊이만큼 배려와 과학이 곳곳에 깃들어 봄빛처럼 밝고 봄볕처럼 따뜻한 집임이 분명하다.

솟을대문에서 바라본 큰사랑채, 기단이 꽤 높게 설치되어 있다

누구나 열 수 있다는 타인능해 뒤주